定義

コンデンサーの電気容量を考えるときに

で誘電率が定義された。さらに、比誘電率 を

で定義する。ただし、 は誘電体の誘電率、 は真空の誘電率である。

ここでは、唐突に定義された誘電率という値の意味について説明したい。

問題に出てきたときは特に意味を意識せずに容量公式などに代入して使えばよいだけなのだが、「結局誘電率って何の値なの?」と疑問に思っていた人は是非これを読んで納得して欲しい。

誘電体とは

そもそも誘電体とは何かを確認したい。

金属のように自由電子(物質内を自由に動ける電子)を持つ物体を導体というのに対し、自由電子を持たない物体を誘電体という。

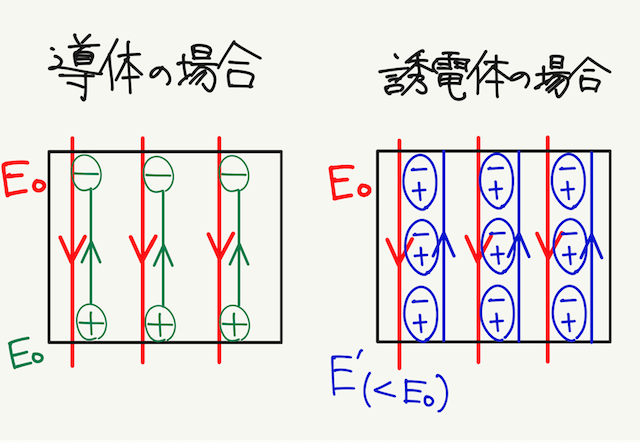

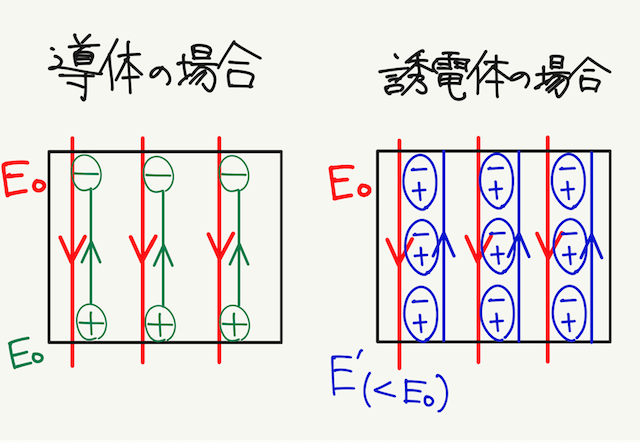

図のように導体に下向きの電場 をかけると、自由電子が電場から力を受けて上面に移動し、上面が負電荷を、下面が正電荷を帯びる。この現象を静電誘導という。すると下面の正電荷から上面の負電荷に向かって電場が発生し、この電場の強さが と等しくなると自由電子が力を受けなくなるため定常状態となる。

誘電体に下向きの電場 をかけると、自由電子はないが、構成している分子や原子の中で電荷の偏りが生じ、上向きに電場が生じる。この現象を誘電分極という。

誘電率の意味

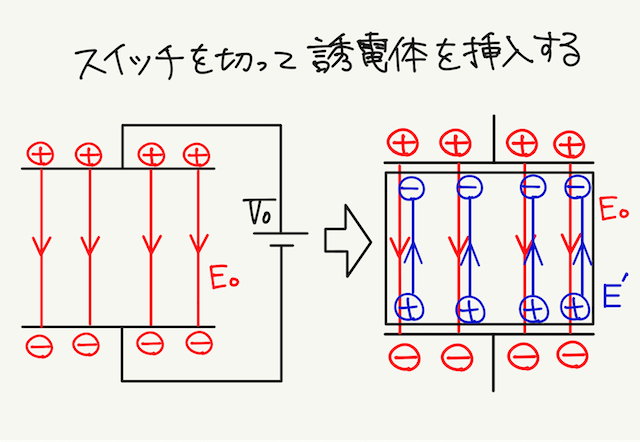

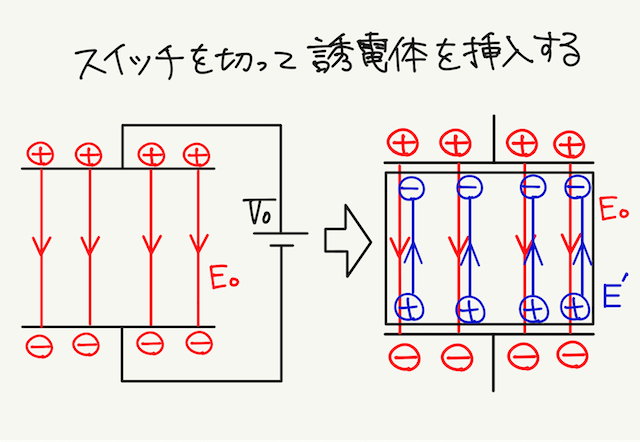

以下の図のように、充電されたコンデンサーのスイッチを切ってから誘電体を挿入すると、誘電分極が起きて上向きに強さ の電場が生じる。

ここで、誘電体を挿入した後の電気容量 と挿入する前の電気容量 に

の関係が成り立つことを踏まえると

と表すことができる。

( はそれぞれ極板に蓄えられた電気量、極板面積、極板間距離)

この結果から「誘電分極によって極板間の電場がになる」が誘電率の意味であるということがわかる。言い換えると、 が大きい物質は誘電分極が大きいということができる。これで「誘電率」という言葉の意味にも納得がいくはずだ。