在留外国人

定義

日本に三か月以上滞在し、日本で生活している外国籍の人を在留外国人という。

日本国籍を取得し、帰化した外国人は日本人として扱われるため在留外国人にはならない。

外国人受け入れの歴史

日本は伝統的に外国人の受け入れに消極的で、外国人の移民をほとんど受け入れず、日本に住む外国人のほとんどは戦前・戦中に日本に移住した在日朝鮮人だった。

しかし、1980年代、少子化と経済成長に伴い人手不足が深刻化した。

1990年に出入国管理法が改正され、外国人受け入れが広まった。

中でも特に日系人の受け入れはさかんで、日系人の多いブラジルやペルーからの移民が増加。自動車組み立て工場での勤務が多く、工場の多い群馬県や栃木県では今でもブラジル人の割合が高い。

また、中国をはじめ近隣のアジア諸国からの移民も多く、日本の労働市場を支えている。

現状

日本政府としては、無条件に外国人労働者を受け入れているわけではない。

専門的技術をもつ人は優遇したり、EPAを締結した国との人材交流、技能研修を名目に日本で労働してもらうしくみなどを作り、外国人が日本に不法滞在を続けることのないよう規制している。

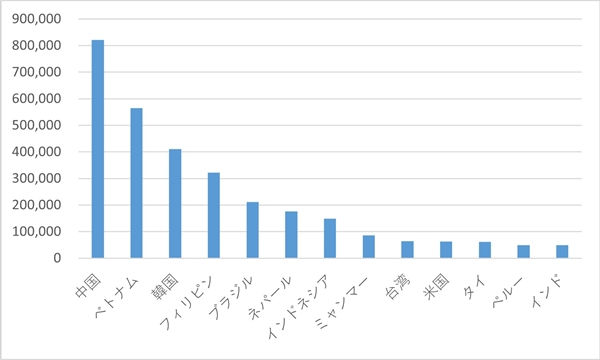

国籍別人数

出入国在留管理庁の統計によると、国籍別の在留外国人数は以下のようになっている。

(出典:e-stat)

(出典:e-stat)

中国人が最も多く、アジア諸国が上位を占めることがわかる。

また、ブラジル、ペルーといった、南米の日系人が多い国からも多い。

さまざまな在留資格

日本にはさまざまな在留資格がある。そのうち該当者の多い5つの在留資格を紹介する。

永住者

法務大臣が永住許可を与えた者。

日本人と結婚した人や、滞在中素行のよかった外国人などに永住権が与えられる。

技能実習

日本での就労を通じて技能を習得し、帰国後に技能を活かして本国の発展に貢献することを目的として創設された制度。

近年ではこの制度の悪用が社会問題となっていた。詳しくはこちら。

技術・人文知識・国際業務

外交官や外国企業の駐在員、外国語教員など。

留学

留学生。

中国など近隣のアジア諸国からの留学生が多い。

特別永住者

終戦までに朝鮮半島・台湾から日本へ移住し、その後も日本に滞在している者とその子孫。

終戦まで両地域は日本領だったため移住者も多く、このような資格が創設された。

関連動画