航空交通

航空交通

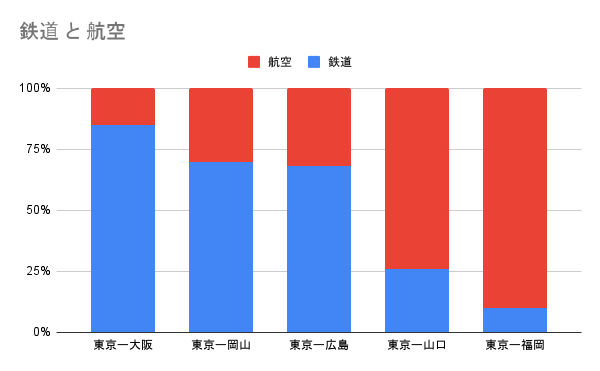

高速性(速達性)が最大の強み。

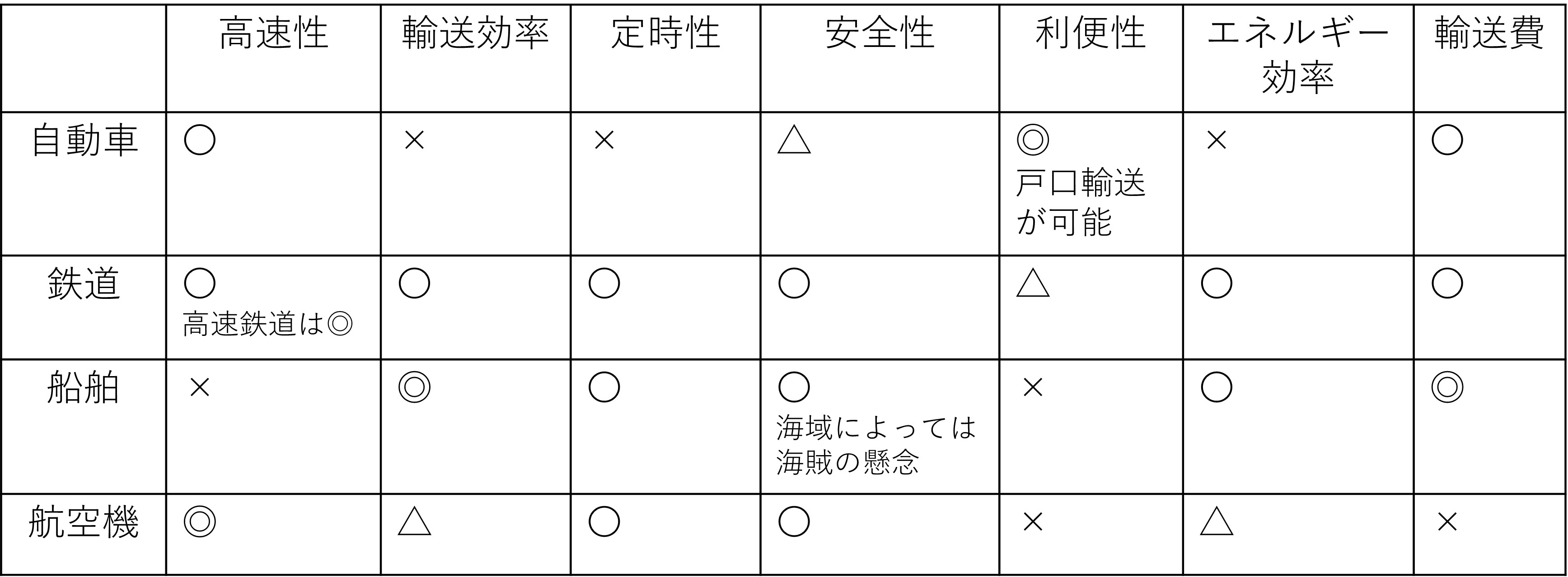

旅客では、長距離移動の大部分を占めるほか、LCCの充実で新興国でもシェアを拡大。日本・欧州では高速鉄道と競合する。

貨物では、高速性を活かして、生鮮食品・花卉など、鮮度が重視される品目や、小型軽量高付加価値の集積回路(IC)などが輸送される。

旅客

航空業界はコロナ以前は拡大の一途を辿っており、旅客も増加し続けていました。特に近年ではLCCの登場によって航空運賃は低下し、発展途上国など比較的所得の低い国々でも航空機はシェアを伸ばしつつあります。

長距離輸送ではその圧倒的な速さによって無敵の強さを誇りますが、日本やヨーロッパなど高速鉄道が発達している地域では競合関係にあったりします。

例として日本の場合を挙げてみましょう。

日本の旅客数が多い路線トップ5を並べてみると、

- 羽田ー福岡

- 羽田ー新千歳

- 羽田ー那覇

- 羽田ー大阪

- 羽田ー鹿児島

となります。成田も入れると、東京ー福岡・新千歳便はもっと増えます。これ覚えた方がいいです。

那覇は他の交通機関がないから航空機の需要が高いのは当然としても、福岡、新千歳、鹿児島は鉄道があります。新千歳以外なら新幹線も通ってます。しかし、この路線は圧倒的に航空機のシェアが高いのです。

これは単純に新幹線だと時間がかかるからで、新幹線だと東京博多間が5時間弱。飛行機だとだいたい1時間半です。そら飛行機使うわ。

新幹線が飛行機と競合しているのは広島までで、それより遠くだと飛行機が勝ちます。高速鉄道が航空機と競合できるのは600㎞くらいまでだということです。

アメリカ大陸で航空機が主役なのはこういう背景があります。都市間の距離がかなり遠く、高速鉄道でも時間がかかりすぎてしまうからなんですね。

貨物

航空貨物は速さを武器に、鮮度が要求されるものを運んでいます。例えば野菜、果物、切り花など花卉、魚介類など。

例えば、日本は大量の魚介類を輸入していますが、世界各地から輸入される魚介類は多くが成田国際空港を経由しており、その「水揚げ量」は年間数万トンにも及びます。国内の大漁港にも十分比肩する量で、このため成田は成田漁港とまで言われたりします。

こんどスーパーに行った時は、果物コーナーや鮮魚コーナーに立ち寄ってみてください。この魚や果物ははるばる飛行機に乗ってやってきたんだなぁ…と想像してみると、意外と楽しいですよ。

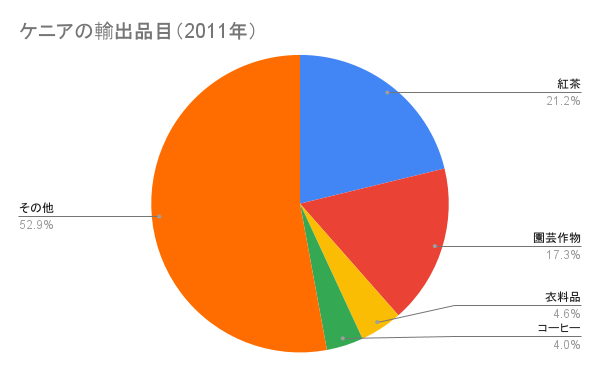

また、もう一つ注目しておきたいのが花卉です。

花卉、主に切り花はご存じの通りすぐに枯れてしまうので、かなりの鮮度が要求されます。そのため伝統的に園芸農業は大都市近郊で行われてきました。

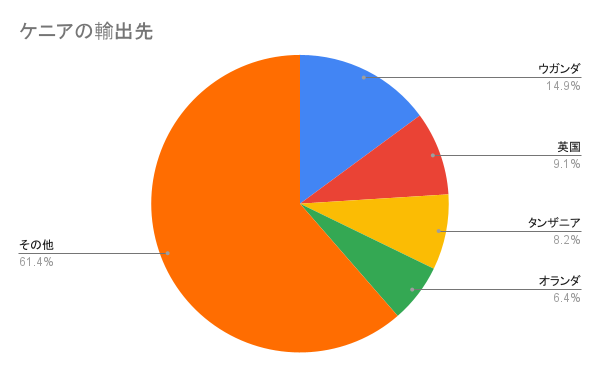

しかし航空貨物の発達により、遠い場所からでも花卉を運べるようになってきたことで新たに園芸農業地域が生まれてきました。特に注目したいのがケニアです。

ケニアは高原が多く、低緯度ながら冷涼な気候で花卉栽培に向いており、人件費も安く、また旧イギリス植民地であったことからイギリスとのつながりも深かったというまさに理想的な環境で、英国資本によってケニアの高原地帯では園芸農業が盛んに行われるようになりました。

また、ICなど超軽量・小型で値段が高く、価格のうち輸送費が大きな割合を占めない製品は、どうやって運んでも製品の最終的な値段があまり変わらないので、じゃあ速く運ぼうということで航空機が利用されることが多いです。

そのため、半導体製品の製造工場は輸送に便利なように空港の近くに建設されることが多くなっています。

関連動画

関連用語