科挙

概要

中国において伝統的に行われた官僚選抜の試験。

儒教・朱子学が重視された。

隋代に始まり、宋代に大成され、清末に終わりを迎える。

まとめ→中国王朝

時代

7世紀〜1905年

詳細

隋・唐

隋代の煬帝によって、九品中正に代わる、実力主義の役人登用制度として作られた試験です。

唐代では尚書省によって管轄され、儒教が試験科目に加わったことで貴族の間に浸透するなどの影響力を持っていました。

貴族の採用もあった唐代において、則天武后の科挙を重視した政治は混乱を招きました。

宋

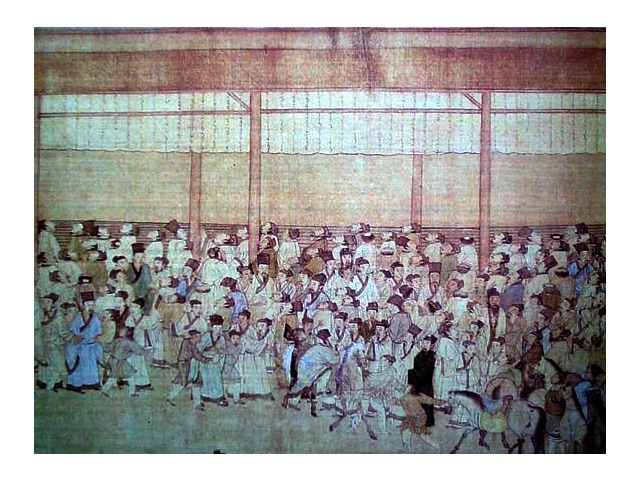

制度として大成されたのは宋代で、文治主義のもと、官僚登用の主要ルートとなりました。

節度使の勢力削減のために整えられた制度で、殿試と呼ばれる皇帝との面接が加わったことや、男性であれば出身にかかわらず誰でも受けられるようになった点が画期的でした。

官僚にならずとも合格すること自体が徳の高い人物である象徴であるとされ、科挙に合格した、または同等と認められたものは「士大夫」と呼ばれる知識人として認められました。

士大夫は文化の担い手としても活躍します。

元

科挙自体は行われましたが、色目人と呼ばれたモンゴル人以外は、たとえ合格しても官僚になることはできませんでした。

(近年ではこの説は批判され、実力主義のもと採用されていた、という説もあるそうです)

明

本格的な科挙の運用が復活し、宋代に大成された朱子学が重視されました。

そのために、永楽帝は『四書大全』『五経大全』などの儒教経典の注釈書を編纂させました。

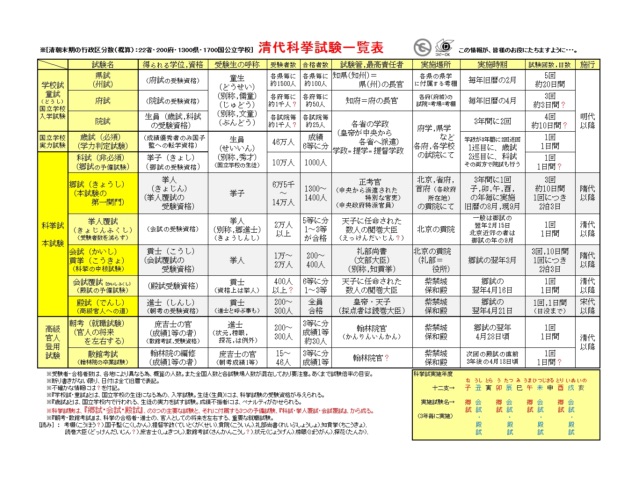

清

女真族の国家である清においても、科挙は継続して実施されました。

最末期の光緒新政により廃止され、日露戦争のおきた1905年の実施が最後となりました。

朝鮮

建国以来、仏教も保護しながらも儒教国として「小中華」の意識のあった高麗においても科挙は実施されていました。

しかし実際の官僚は両班と呼ばれる家柄のものだけでした。

補足:複数説との向き合い方

元の制度について、複数説あることに触れました。

他にも、有名なものでいえば「鎌倉幕府の成立年」など、通説が定まっていないものがしばしばあります。

これらはどのように理解しておけばいいのでしょうか。

まず、入試だけに限っていえば、「ほとんど出されないと考えてよい」そうです。

不確定なものを確定なものとして扱えば不公平の原因となりかねないから、という極めて現実的な理由からです。

(もちろん、出る可能性はありますよ!)

ですが、「説が割れている」という事柄は歴史学的な視点で見れば魅力的なテーマとなります。

そもそもなぜ説が割れているのか、といえば研究している学者の方々によって支持している基準が割れているからです。

学者は当然史料を元に判断しているので本来割れるはずはないのですが、文章(異言語・古言語)や絵の解釈が違えば資料の意味するところも変わってくる、などというとても複雑な問題に直面しているためこのような事態が発生します。

新たな史料や新たな見方が出てくれば「歴史」が変わってしまう、という不思議な歴史学において、まさにホットな分野がこのようなテーマなのです。

知識を入れている段階ではそんな余裕ないかもしれませんが、もし気が向いたらそんな歴史学のロマンに思いを馳せてみてください。

この用語を含むファイル

関連動画