二項定理

概要

二項の和の

また、

なので、二項定理の式の右辺の第1項を簡単に書くと

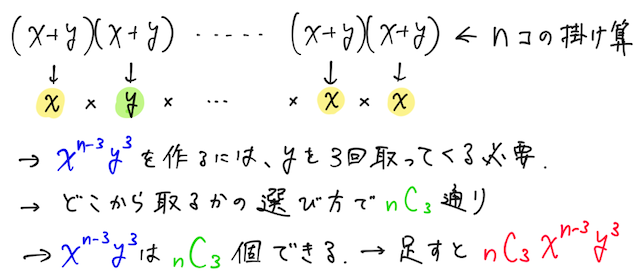

この式が成り立つ理由としては、まず

このとき、例えば

これが、組み合わせの

例

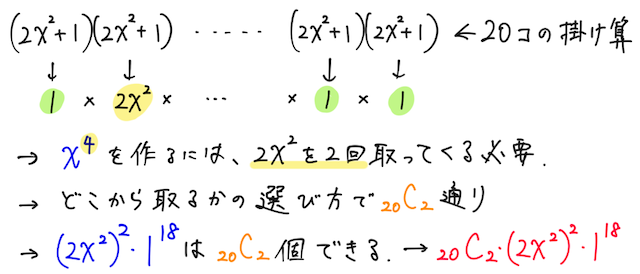

【問】

【答】二項定理より、

であるので、計算すると、

であるから、係数は

補足

- 初めて見たときにギョッとする定理ランキング上位

- 上の通り式を作れれば、覚える必要はない

- この

- 二項係数については、パスカルの三角形も有名。(例えば、「とある男が授業をしてみた」のはいち先生の動画を参照)

- 二項係数の面白い等式として、二項定理の

関連動画

関連用語