正積図法

正積図法

「面積」を正しく表した地図です。地理では気づいてないけどよく見かける図法だと思います。

正積図法にはめっちゃ大事なのが3種類と、ほかにも細々としたのがあります。最初の三つは大事なのでしっかり覚えましょう。

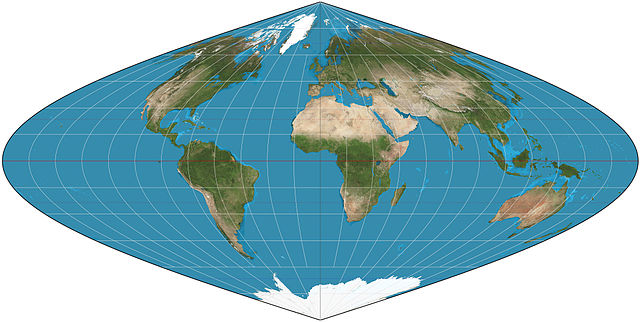

サンソン図法

地球をミカンみたいに剥いてみましょう。こういうのを舟型図と言ったりします。

面積を変えたくないので、極付近をくっつけるために引き伸ばしてはいけません。じゃあどうする? そう、寄せ集めます。

こうしてできたのがサンソン図法です。サンソン図法では、両端がsinカーブになるというのも特徴です。

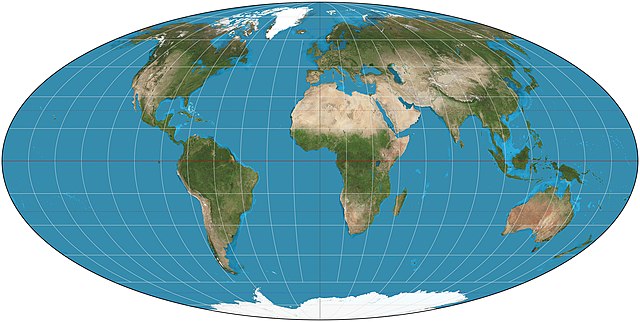

モルワイデ図法

でもこのサンソン図法、高緯度地域が潰れて見づらくないですか? 真ん中らへんならまだしも、極東ロシアのあたりなんてもう原型がわかりません。

というわけで、高緯度地域を見やすくするためにちょっと手を加えて、地図全体を楕円形にしてみましょう。

少しは見やすくなりましたね。

ただ、これも無理やり形を変えているので、端っこの方の緯線が曲がってしまっています。また、極地域は見やすくなりましたが代わりに赤道地方が縦に引き伸ばされてしまいました。

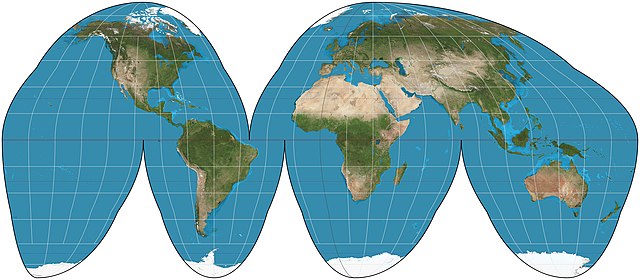

グード図法

結局一長一短があるサンソン図法とモルワイデ図法。じゃあその長所だけとればいいじゃないか、という発想で作られたのがグード図法です。(ホモロサイン図法ともいう)

グード図法では、低緯度地域ではサンソン図法、高緯度地域ではモルワイデ図法を用いています。両図法は北緯・南緯44度40分で幅が一致するので、そこで接合します。この数字までは覚えなくていいです。

これで、低緯度地域も高緯度地域も見やすくなりました。でもやっぱり端っこの方はどうしても潰れてみづらくなってしまいます。ついでですからもっと見やすくしましょう。

というわけで海を裂いて、中心をいろいろずらしてみましょう。どちらの図法でも中心経線から離れていくごとに形が歪んでいくので、中心経線をたくさん設定すればいいのです。

これで見やすくなりました。流通図など矢印を使う図だと不便ですが、ただの分布図であればかなり見やすくなったでしょう。

ボンヌ図法

ボンヌ図法で描かれた世界全図はほとんど使いませんが、中心近くは形がキレイになるので狭い面積であればよく用いられます。日本だけとかね。

世界全図がハート形になるのは有名です。

エケルト(第2、第4、第6)図法

見かけることは多いが名前は知らない図法の上位に来ると思います。よく統計地図で使われてますが、名前が有名じゃないので重要性は低いです。ふーんこんな名前があるんだ程度でいいです。

関連動画

関連用語