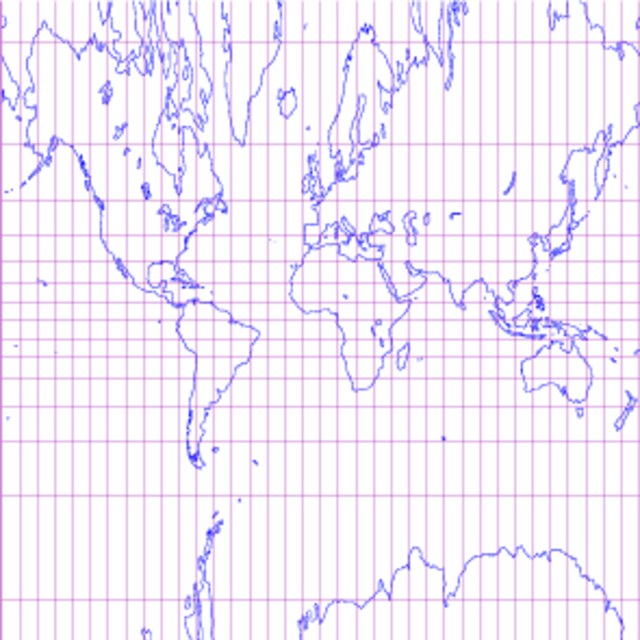

メルカトル図法

簡単なまとめ

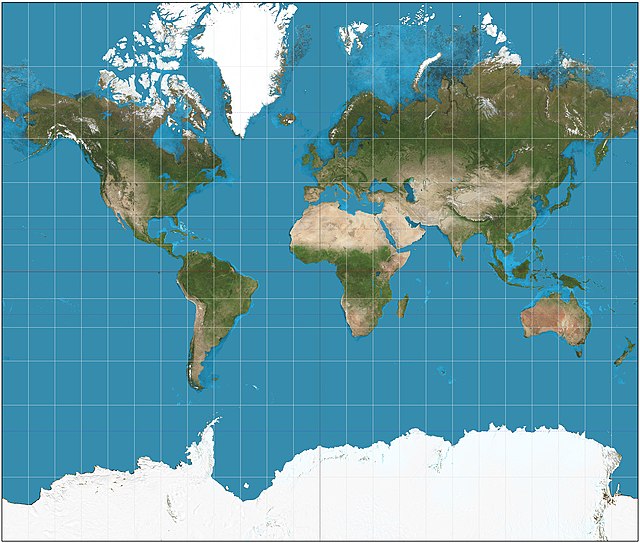

メルカトル図法は正角図法で、かつて海図として利用されていた。

現在では海図としての利用価値は無くなった。代わりに、陸地の形が歪まない特徴を生かし、世界全図として利用されることが多い。

性質

角度が正しい(正角図法)ことが、メルカトル図法の性質です。

このような、正角性を持つように地図を作る方法を正角図法と言います。

利用

正角図法であるため、地図上の2点を直線で結ぶと等角航路になります。

等角航路とは、「経線に対して常に一定の角度を保って進む航路」です。

昔は大圏航路をとる技術がなかったため、等角航路を用いていました。そのため、昔は一般的な海図でした。

現在では、測量技術が発達して大圏航路が取れるようになったので海図としての利用価値は失われました。その代わり、形のゆがみがなくきれいな地図として一般的な世界地図に用いられています。

派生

メルカトル図法はきれいな地図なのですが、いかんせん極地方のゆがみが大きすぎるという欠点があります。

極地方の拡大率が大きくなってしまう理由は、赤道を基準にして引き延ばしているからです。この問題を解決するため、子午線を基準に地図を描いてみる、という方法が考案されました。これを横メルカトル図法といいます。

そして、さらに歪みを小さくするため、基準とする子午線を6度ごとに取ったユニバーサル横メルカトル図法(UTM図法)という図法が存在します。

これは、世界全図は描けないものの、狭い地域に限っては非常に歪みが少なく済むので、地形図に利用されています。

詳しくは国土地理院のページをご覧ください。

補足1~作り方

メルカトル図法の作り方は数学が絡んできて難しいので、入試には出ません。

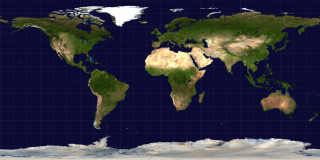

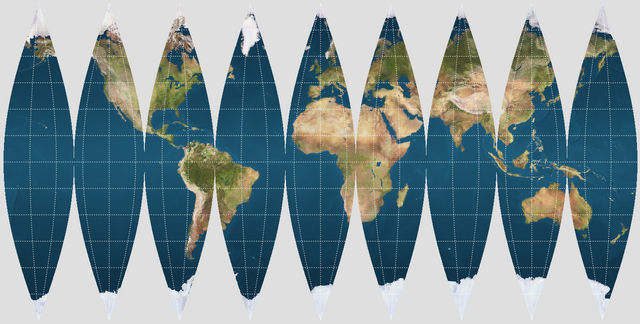

まず地球儀をミカンみたいに剥いていきましょう。そうすると、赤道では繋がってるけど極付近はバラバラになっちゃいますよね。これだと地図として使いにくい。

というわけで、高緯度地域を横にビョーンと伸ばして繋げてしまいましょう。これで見やすくなりましたね。イメージとしてはこんな感じです。

でも、そうすると今度は高緯度地域の形が歪んでしまいました。形が歪んでしまうと正角性が失われるので、形をもとに戻すためにいい感じに縦にも引き延ばしていきます。

(どれだけ引き伸ばすかは数学的に決まっているのですが、ここでは解説しません)

こうしてできたのがメルカトル図法です。

補足2~「角度が正しい」とはどういうことか

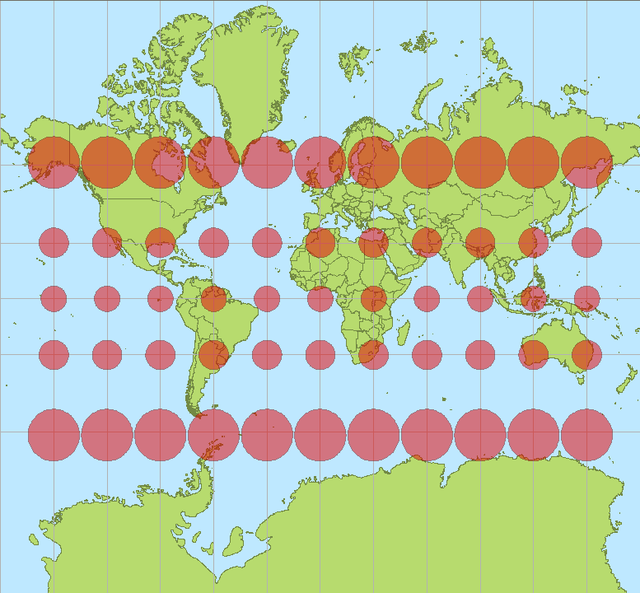

まず、地球上のいろんな場所に小さめの円を描いてみましょう。直径100㎞くらいで考えてみてください。

その円が、地図になったときにどこの場所でも正円を保っていればその図法は正角図法で、どれか1つでも形が歪んでしまったらその図法は正角図法ではありません。大きさは変わっていいですが形が変わるのはダメです。

つまり、地図における正角性というのは、

地球表面に描いた(小さい)図形の形がどこでも歪まない

ということなのです。

正角図法であるメルカトル図法では形が歪まないため、「キレイに見えます」。だからこそ、世界中で親しまれているのですね。

補足3~よくある誤解

たまに、「円筒を地球に巻き付け、地球の中心から円筒に投射してできたのがメルカトル図法だ」と教える人がいますが、あれは間違いです。

それは心射円筒図法といって、こんな感じの、メルカトル図法とは似ても似つかない地図になります。

関連動画

関連用語