分布図

分布図

名前の通り、分布を地図上に表示した図です。例えば、人口分布。気温分布。降水量の分布。一人当たりGNIの分布。自動車保有率の分布…と、表したい情報は山ほどあります。

分布図には様々な種類と決まりがあります。けっこう複雑なので順に見ていきましょう。

絶対分布図と相対分布図

分布図は用いるデータの違いから、

- 絶対分布図

- 相対分布図

の二つに分けられます。

絶対分布図は絶対数、例えば人口は何人、GDPが何ドル、家畜の頭数が何頭…などを表し、

相対分布図は相対的な数、例えば自動車保有率、農業人口率、一人当たりGNIなど、生値を割って加工した数値を表します。「%」とか「◯人あたり」などが出てきたらそれは相対的な値です。

分布の表し方いろいろ

分布をどのように表すか。点を打つか、量に応じた大きさの円を描くか、地図を塗り分けるか、いろいろありますよね。全部名前がついています。列挙してみましょう。

- ドットマップ

- 図形表現図

- 等値線図

- 流線図

- 階級区分図

- 変形図(カルトグラム)

- メッシュマップ

図を全部載せると大変なのと著作権上の問題が発生するので、実際の図はこのサイトを見てください。

鉄の掟

分布図には絶対的な決まりがあります。それは、

分布図は正積図法で描かれた地図を使用しなければならない

という決まりです。

分布図が正積図法でなければならない理由

分布図は絶対に正積図法でなければなりません。面積が正しくないと、誤解を招く恐れがあるからです。

日本だけなど、面積が大して大きくなくどんな図法でも面積がそんなに変わらない場合はまだ良いのですが、世界全図となるとかなり変わってきます。

メルカトル図法なんかが良い例です。あの地図だとグリーンランドが南米より大きくなっちゃいますからね。あれで分布図を書かれたらどうでしょうか。

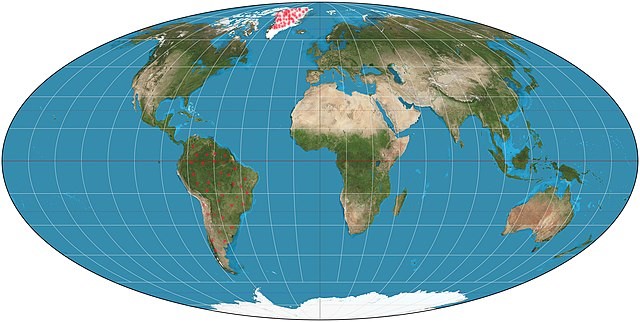

たとえば、点が打ってある分布図(ドットマップ)であればどうでしょうか。

ドットマップで大事なのは、点の数と点の密度です。点の数は別に面積が変わろうが関係ありませんが、点の密度が変わってしまうと分布図から受ける印象がだいぶ変わってしまい、問題です。

例を書いてみましょう。グリーンランドと南米大陸で、同じ数の点を書き込んでみます。グード図法だとこうなります。

グリーンランドの方が圧倒的に密度が高くなっているのが分かるでしょうか。グリーンランドの方が狭いので、当然そうなります。

では、同じことをメルカトル図法でやってみましょう。

今度はあまり変わらないように見えます。

このように、密度が違うと地図から受ける印象がかなり変わってしまうことがお分かりいただけたでしょうか。

分布図はパッと見の印象が一番大事なので、与える印象が不正確になる地図は使ってはいけません。これが、分布図は正積図法を用いなければならない理由です。

この用語を含むファイル

関連動画