労働集約度

集約度

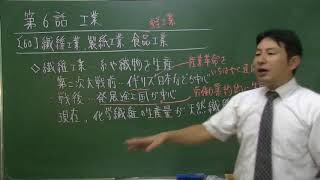

一口に工業と言ってもさまざまなものがあり、特徴もいろいろです。そのような工業を分類する指標の一つとして、集約度も用いる方法があります。

農業でも取り上げましたね、集約度の概念。基本的にはあれと同じで、超ざっくり言うと頑張り度合いみたいなもんです。詳しくは集約的・粗放的の記事をご覧ください。

労働集約度

労働集約度というのは、簡単に言うと

工業製品を作るためにどれだけ労働力が必要か

という指標です。

労働者がいっぱい必要だったら、労働力をめっちゃ投入してるってことになりますから労働集約度が高いってことになるし、

労働者をそんなに使わなくていいなら労働力も少ないですから労働集約度が低い、

ということになります。

例

一般的な傾向として、

機械化が進んでいる工業や重工業は労働集約度が低く、 軽工業や伝統産業は労働集約度が高い

という特徴があります。

例えば繊維産業なんかは代表的な労働集約度の高い工業です。服を縫うのって実はけっこう難しい作業で、未だに機械化がなかなかできないんです。皆さんがユニクロとかGUとかしまむらとかで買っている服は、全部人が手で縫っているんですね~。服の裏の縫い目を見てみましょう。その縫い目はみんな、バングラデシュや中国やカンボジアなどの縫製工場のお姉さんが心をこめて縫ってくれたものなんですよ。もちろんミシンは使いますが。

そんな調子なので、繊維産業では服を縫う人を大量に雇う必要があり、製品の原価のうち人件費が占める割合が非常に高くなっています。このような工業は、労働集約度が高いと言えますね。

一方で、例えば製鉄業などは労働集約度が極めて低いことで知られています。例えば日本製鉄の大分製鉄所では僅か2000人の従業員数で年間約1000万トンもの粗鋼を生産しており、これは日本の粗鋼生産量の一割程度を占めています。やばいですね。

関連動画

関連用語