概要

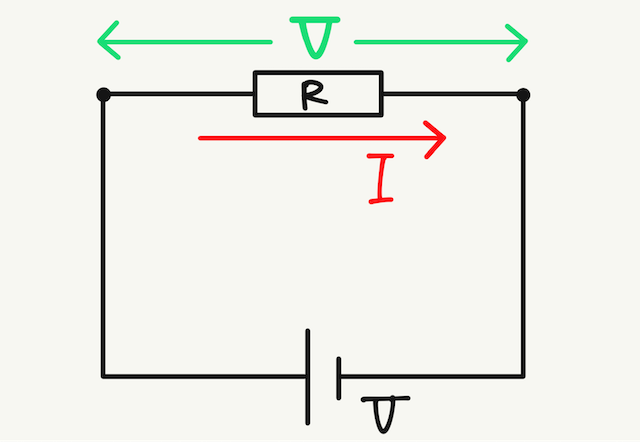

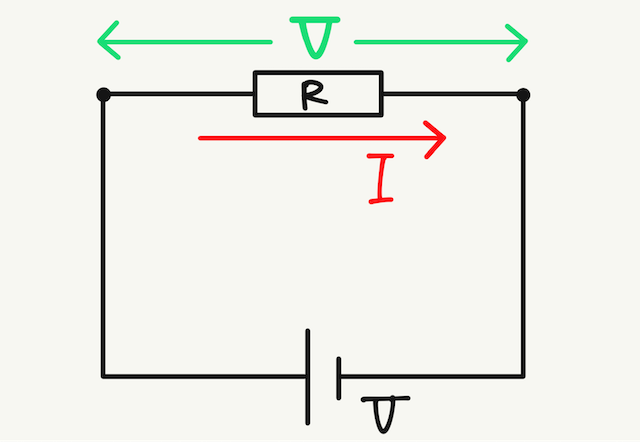

導体に流れる電流の大きさ と導体に加えた電圧 は比例する。このことをオームの法則という。中学理科でも高校物理でも登場するが、もちろん内容は同じ。

比例係数を として式で表すと

と表せて、この比例係数 を抵抗と呼ぶ。同じ電圧 に対し、 が大きいほど流れる電流 は小さくなるので、 の大きさは電流の流れにくさを表していることがわかる。

抵抗の大きさには (オーム)という単位が用いられ、 は の電圧をかけたときに の電流が流れるような抵抗の値として定義されている。

すなわち は

と表すことができる。

例

【問】ある直列回路に、大きさ の抵抗が接続されており、電源電圧が であるとする。この直列回路に流れる電流 を求めよ。

【答】オームの法則より、

と求められる。

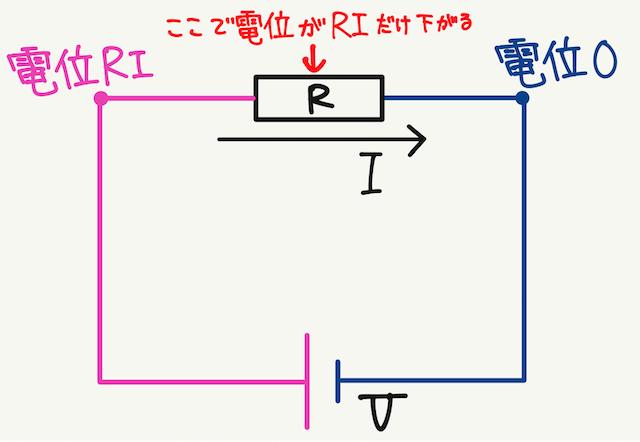

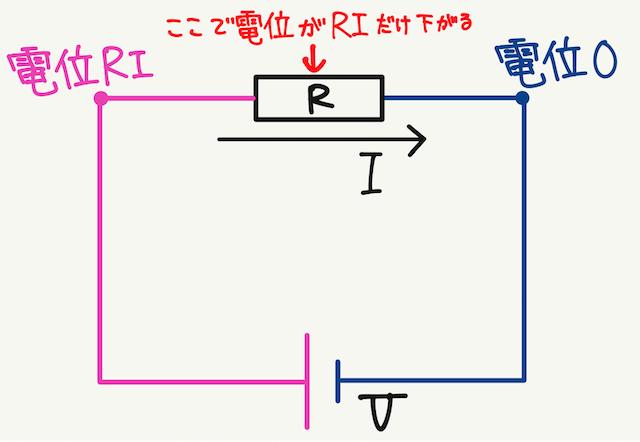

電圧降下

逆に考えると、抵抗値 の抵抗に電流 が流れているとき、その抵抗には大きさ の電圧がかかっていることになる。

つまり、このとき抵抗では だけ電位が下がっており、これを電圧降下という。キルヒホッフの第2法則を考えるときに必要になってくるので必ず理解しておこう。

このように、オームの法則は、回路全体ではなく、抵抗1個1個に注目したときに成り立つ式だという点を、必ず意識しておこう。なので、並列であろうが、直列であろうが、1個1個の抵抗に注目するという意味では、やることは変わらない。

回路全体に対しては、上でも少し出てきたキルヒホッフの第2法則を用いていくことになる。

また、そもそも電流って何?と気になる方は、電流の辞書で詳しく学んでみよう。