扇状地

扇状地

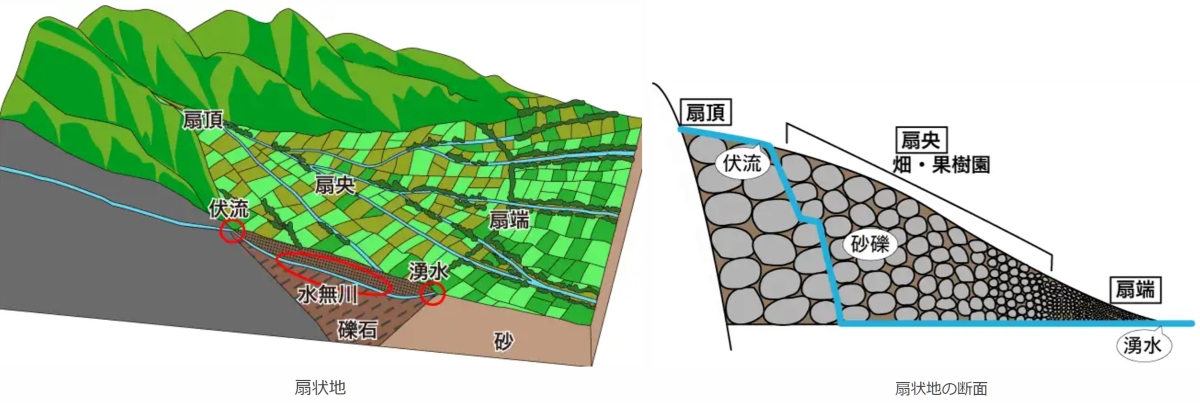

山麓に形成される、砂礫が堆積してできた扇状の緩やかな傾斜地。

河川が山地から平地に流れ出る際、急激に勾配が変化するため流速も急速に落ち、粒の大きい砂礫が一気に堆積する。

地形

(ちとにとせさんより)

(ちとにとせさんより)

頂上から、扇頂、扇央、扇端と呼ぶ。

扇状地は、粒が大きい砂や礫(れき)が堆積しているため水はけがよい。

そのため、河川水が土中にしみこんでしまい、扇央では伏流していることが多い。

伏流した水は、扇端で湧水となって地上に戻り、再び河川を作る。

土地利用

扇状地の土地利用は、場所によって異なる。

扇頂

扇頂では伏流前の河川水が得られるため、谷口集落ができる。

谷口集落は山間部と平野部との交通の結節点としても機能する。

扇央

扇央では、河川が伏流し水が得にくく、水はけがよいため果樹園や畑として利用される。

ただし、現在では上下水道が整備されたため扇央でも住宅地が開発される場合もある。

扇端

扇端では伏流した河川が再び湧水となって地上に現れ、湧水帯を形成しているため水が得やすい。

水の得やすい扇端には、古くから集落や水田が作られてきた。

この用語を含むファイル

関連動画

関連用語