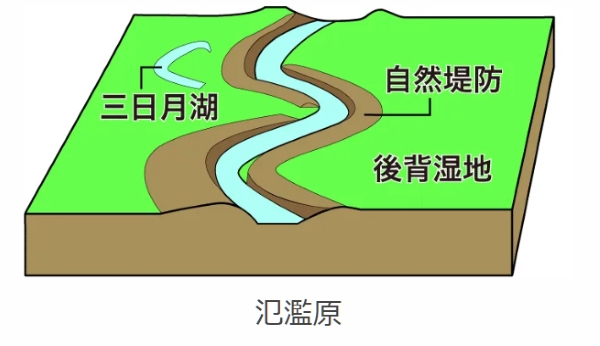

氾濫原

氾濫原

河川の中下流域に形成される、度重なる河川の氾濫・流路の変更によって土砂が堆積し形成された低湿な平野。

正確な定義としては、「河川が氾濫した際に冠水する地帯」。

越後平野、関東平野、石狩平野など、日本の平野のほとんどは氾濫原。

特徴・利用

河川は蛇行し、流速は遅く、頻繁に氾濫を起こし流路が変わる。

勾配はゆるく、標高は低く、水はけが悪い。

自然堤防は集落や畑、後背湿地は水田として利用されることが多い。

氾濫原にみられる地形

- 自然堤防

- 後背湿地

- 三日月湖

などの特徴的な地形がみられる。

(ちとにとせさんより)

(ちとにとせさんより)

自然堤防

河川の両岸に形成される、高さ数十cm~数mの微高地。

河川が氾濫した際、溢れた土砂が河川の両岸に堆積してできた。

比較的粒の大きな土砂が堆積しているため、水はけが比較的良い。

標高が周辺よりわずかに高く、水はけも比較的よいため水害に比較的強く、集落や畑に利用される。

後背湿地

自然堤防の背後に形成される、細かい粘土が堆積した低地。

標高が低いため冠水しやすく、粘土質であるため水はけの悪い土壌であるため水田としての利用が多い。

但し、現在では堤防の建設・排水設備の整備が進んだため、住宅地の開発も進んでいる。

三日月湖

河川の流路の変更により、取り残された旧河道。

詳しくはこちら。

氾濫原の形成

治水技術が発達した現代では想像しにくいですが、本来河川というのは頻繁に氾濫するものです。

そして、平らで勾配のゆるい地域では、大規模な洪水が起きると川の流路が変わることも普通にあります。例えば中国の黄河は、大規模なものだけでも過去5000年で7回流路が変わったことが記録されています。

そうして、河川の流路が変わることによって様々な場所に土砂が運ばれ、広大な地域に土砂が堆積して広大な氾濫原が形成されたというわけです。

関連動画

関連用語

(

(