高校生物「三点交雑法」

概要

動画投稿日|2019年9月2日

動画の長さ|12:43

今回のテーマは「三点交雑法」です。

(提唱したのはモーガン)

三点交雑法は単に「三点交雑」とも言ったりします。

三点交雑法とは、

「1つの染色体に属する3種類の遺伝子を対象にして、各遺伝子間の組換え価を求め、遺伝子の相対的な位置を調べる方法」です。

遺伝子の距離が遠いと組換えが起こる確率が上がります。

逆に遺伝子の距離が近いと組換えが起こる確率が上がります。

だから「組換え価が大きい」→「遺伝子間の距離が大きい(距離が遠い)」ということになるんですね。

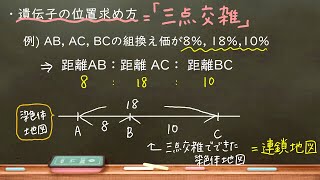

そして3つの遺伝子間におけるそれぞれの組換え価を求めれば、それぞれの位置が分かります。例えばA,B,Cの3つの遺伝子があり、それぞれの組換え価が、AC間9%,BC間35%,AB間44%であれば、遺伝子は

AーCーBのように並んでいることが分かりますよね!

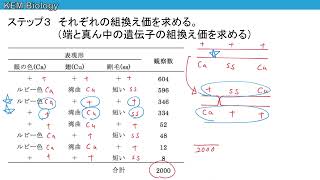

三点交雑法では、3つの遺伝子について同時に考えると訳が分からなくなるので、2つずつ遺伝子をピックアップして解くのがポイントです!

ちなみにこの染色体にある遺伝子の位置を図示したものを「染色体地図」と言います。

関連動画

関連用語