通信衛星

簡単なまとめ

通信に用いる電波を中継するために用いられる人工衛星。

現在、インターネット通信の主流ではない。

しかし、宇宙開発の進展により、新しい形態の通信衛星が登場している。

従来の通信衛星

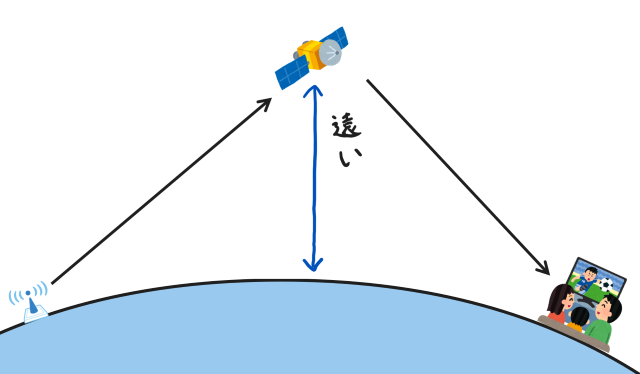

データを離れた場所に送るためには、間を線でつなぐか、どこかで中継するしかありません。地球は丸く、電波をただ送るだけだと地平線の向こうには届かないからです。

じゃあ、通信衛星を地球から宇宙に打ち上げて衛星に中継させればええやんけという発想が出てきたわけです。

そして、その衛星は広範囲をカバーするために地球から遠い軌道に投入されました。

ただ、この衛星にはけっこう問題がありました。

- 衛星の数が少ない→通信量に限界がある

- 衛星が地球から遠い→遅延が大きい

W杯とかオリンピックの中継観たことありますかね。そこで、日本にいるキャスターと現地にいるキャスターが会話するときにラグがあってスムーズに話せなかったりする状況、イメージつきますでしょうか。

あれが通信衛星による通信の遅延です。正直あれじゃ使い物になりませんよね。FPSとか論外。

というわけで、通信衛星を用いた通信はテレビ中継など限られた用途にしか使われず、一般的なインターネット通信は光ファイバーケーブルを用いた通信が一般的となっています。

新しい通信衛星

ところが、光ファイバーケーブルを引くのもそれはそれで大変なわけです。都市部ならいいけど、ほとんど人が住んでない田舎に引くのなんてめちゃくちゃ効率が悪い。ポツンと一軒家みたいなところに光ファイバーを引こうと思ったら、一人のために何千万円とかけてケーブルを敷設しなければならないわけで、大赤字確定です。

日本なら狭いからまだマシなんですが、アメリカくらい広い国になるともう大変。プレーリーの田舎の農家一軒一軒にケーブルを引くなんて無理無理。

ケーブルによる通信環境の整備は、人口密集地でないと経済的に成り立たないのです。

じゃあ衛星を使えばいいじゃないか、ということで、新たな形態の通信衛星の運用が最近行われています。

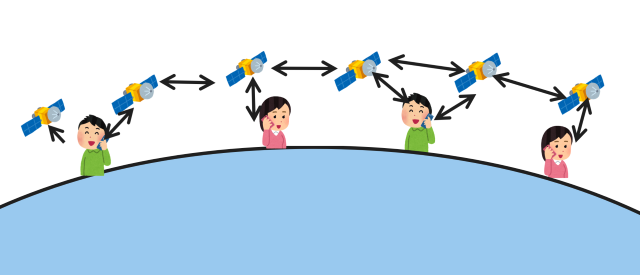

従来の通信衛星の何が問題だったのか。そう、通信量の制限とラグでしたよね。

じゃあ、衛星までの距離をもっと短くして(=衛星の軌道を低くして)、衛星を大量に飛ばせば解決するはず。

こんな感じですね↓

さらに、最近は衛星打ち上げにかかる費用が大幅に下がってきたことから、大量の通信衛星を飛ばすことが経済的に可能になってきたのです。

というわけで、現在SpaceX社は3000基を超える通信衛星を打ち上げ、衛星通信サービスを開始しました。その名も”starlink”。

日本でも法人向けにサービスが始まっており、今後も衛星の数はどんどん増えていくそうですから、今後は通信衛星を用いた通信が主流になるかもしれませんね。

衛星を使えば、砂漠や海上、南極みたいなところでもネットが使えるようになります。

さらに、地上設備を整える必要がないため、インフラ整備のコストも下げられる。

このような理由から、大がかりな地上設備が不要で、かつ地球上のどこでもインターネットに接続可能な衛星通信が普及することで、情報格差(デジタルデバイド)解消への貢献が期待されています。

関連動画