使役動詞

使役動詞とは

まずはこの文を見てください。

She told me to look for her wallet.

(彼女は私に財布を探すように言った)

このように、第5文型(SVOC)で目的語(O)の後の補語(C)に動詞をおくときには、不定詞(to do)を用いるのが基本です。

しかし、make, let, have については、補語(C)に動詞をおくときに不定詞(to do)ではなく原形(do)でおく用法があります。

それぞれ「〜に〜させる」みたいな意味を持つので、これらをひとまとまりにして使役動詞と呼びます。

まずは意味を押さえておきましょう!

- make A do:Aに〜させる(強制的に)

- let A do:Aが〜するのを許す(自由にやらせる)

- have A do:Aに〜してもらう(お願いする感じ)

My boyfriend made me wait outside the store for over an hour.

(私の彼氏は、店の外で私を1時間以上も待たせた)

ひどい彼氏ですね。

原形以外もくる!

原形以外にも、make と have については目的語の後の補語として 過去分詞 もきます!だんだんややこしくなってきましたね。

Can you make yourself understood in a munute?

(あなたは1分以内に自分の意思を伝えられる?)

I had my hair cut yesterday.

(昨日髪を切ってもらった)

※ この cut は過去分詞です

原形を使うときと過去分詞を使うときの違いはなんでしょう?

正解は、目的語が「〜する」と能動の意味のときは原形、目的語が「〜される」と受動の意味のときは過去分詞、となります!

上の文では、

- yourself(あなた自身)は伝え「られる」ものなので、過去分詞

- my hair(私の髪)は切「られる」ものなので、過去分詞

となっています。過去分詞の用法を知っていれば納得ですね。

let の後は基本的に目的語+原形のみです。

同じように、第5文型の補語に不定詞を取らない仲間の、知覚動詞の用法も一緒に押さえておきましょう!

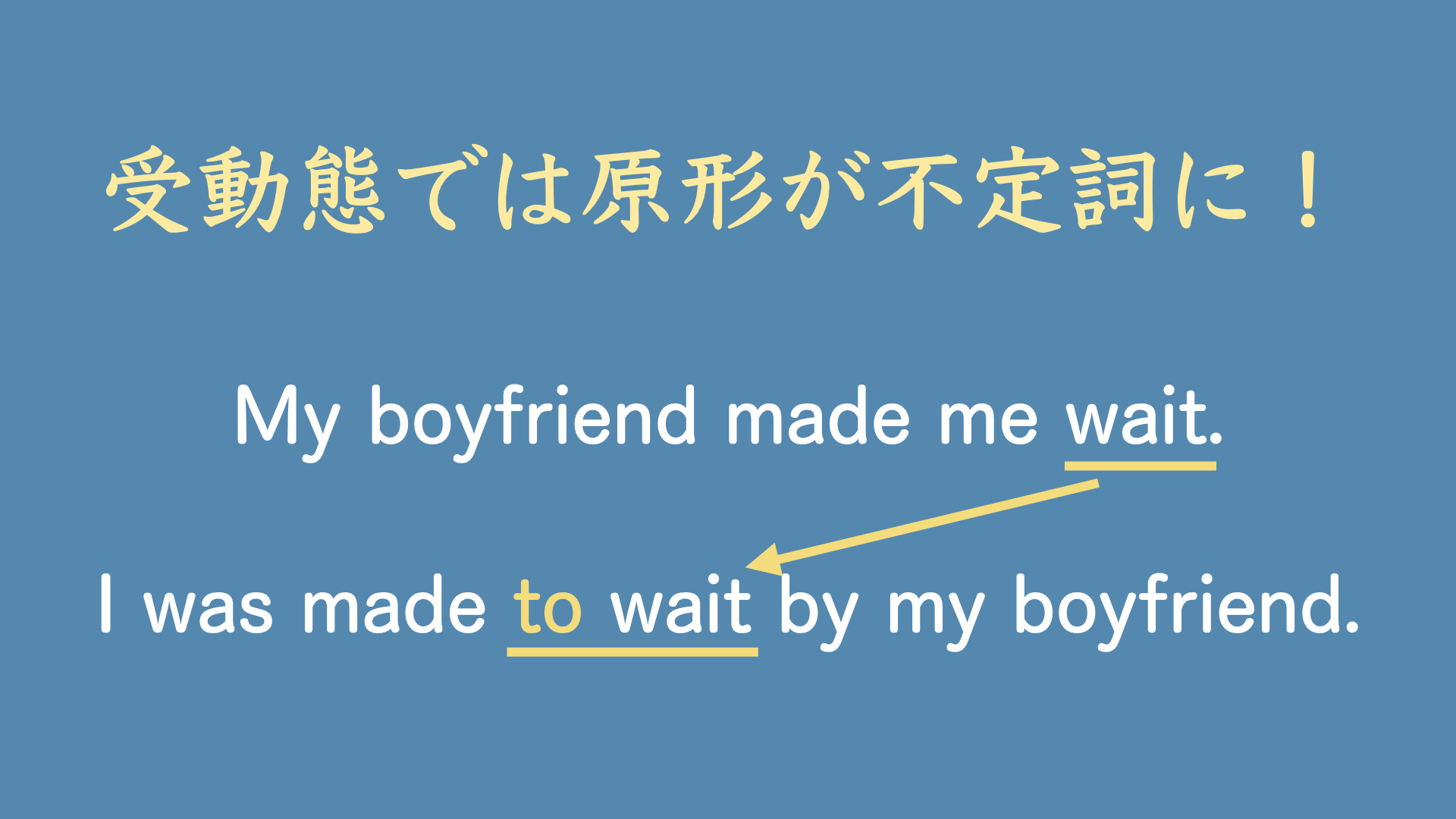

使役動詞の受動態

さて、ここまでで基本的な内容は終わりなのですが、使役動詞を受動態にすると、実は原形の部分が不定詞になります。奇妙ですよね、僕もそう思います。

よく問われるので是非ここまで押さえておきましょう。

ちなみに、使役動詞のうち受動態で使われるのは、基本的に make のみです。

(補足)SVO to do との違い

なんで make, let, have については、第5文型の目的語の後の補語として不定詞を使わないのでしょうか?

まずは、不定詞を使う側の動詞を考えてみましょう。

He adviced me to go to university.

(彼は私に大学に行くよう勧めた)

to は、前置詞の意味で考えればわかるように 「働きかけがあって、どこかからどこかへ到達する」 イメージです。

上の例文ですと、私を大学に行く状態に到達させようとして、アドバイスという働きかけをしているわけです。なので、to を用いた不定詞がぴったりです。

しかし、make, let, have については少し状況が異なります。make は強制ですし、let はやるかやらないかは自由、have もそれをやるのが当然の相手に依頼するときに使うので、あまり到達させようとする働きかけはありません。

なので、to の意味と合わず、to を取って原形を用いている、とイメージしておけば納得できます!

関連動画