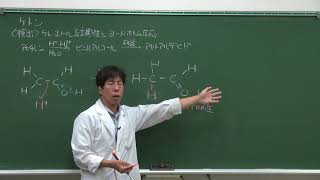

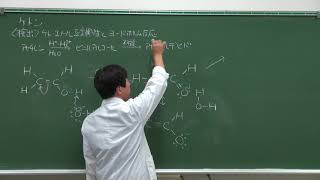

ケト-エノール互変異性

概要

「ケト-エノール互変異性」とは、ケト(ケトンorアルデヒド)とエノール(

たとえば、アセチレンに水が付加すると、ビニルアルコールを経由してアセトアルデヒドが発生します。

詳細

ケトとはケトンやアルデヒドのこと、エノール(enol)とは二重結合(-ene)にヒドロキシ基(-ol)がくっついた形のことです。この2つの構造は互いに移り変わることができ、水溶液中で平衡状態になります。

多くの場合でエノールの方が不安定で、ケト側に反応が進みやすいです。ざーっくりしたイメージとしては、電気陰性度がデカい酸素

大学入試的には、とりあえず結果だけ知っていればOKです。

エンジオール構造

二重結合(-ene)に2つ(di)のヒドロキシ基(-ol)がくっついたのが「エンジオール構造」です。ビタミンCという呼び名でも有名なアスコルビン酸などが持つ構造です。

アスコルビン酸のエンジオール構造には、隣にカルボニル基がくっついています(*補足1)。これにより、上の絵でいう左下の

ちなみに、グルコースはフルクトースに転移することができ、その中間物質としてエンジオールの構造が登場します(*補足2)。

まあ大学入試的には、頭の奥底にしまっておいていい知識です。難関大の入試で出たら「エンジオール?知ってますけど?」って顔をして周りの受験生を威嚇しといてください。

補足

- (*補足1)エンジオール+カルボニル基の構造を持つ物質をレダクトンと言います。もちろん、覚えなくていいです。てかエンジオールくらいから全部覚えなくていいです。てかケト-エノール互変異性もそこそこでいいです。

- (*補足2)一般に言えば、アルドースからケトースへの転移です。ケトースは鎖状構造をとってもホルミル基を持たないのに還元性を示すのは、この変異によってホルミル基が生じるからです。

関連動画

関連用語