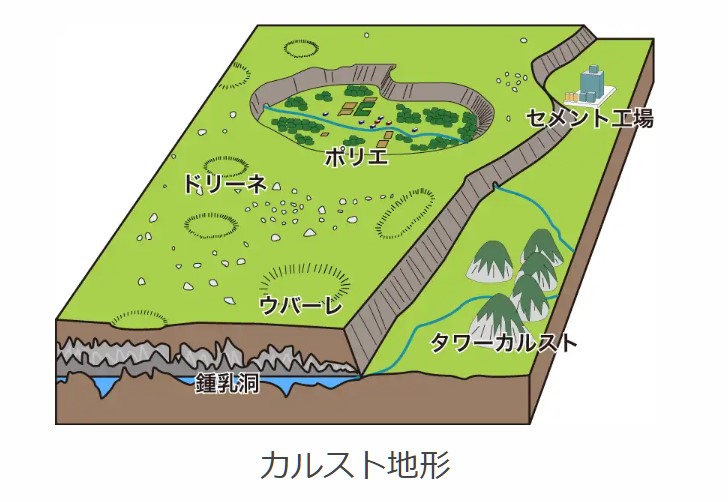

カルスト地形

溶食地形

石灰岩質の地盤が水によって溶解してできた小地形。

(ちとにとせさんより)

(ちとにとせさんより)

成因

雨水には二酸化炭素が溶け込んでおり、弱い酸性となっている。

酸性の水が石灰岩中の炭酸カルシウムを溶かし、カルスト地形が形成される。

そのため、

- 石灰岩の地盤

- 十分な降水

が成立要件となる。

分布

- 地中海沿岸

- 秋吉台、平尾台など

- 桂林(中国)

- ハロン湾(ベトナム)

などが有名。

地中海沿岸は特に石灰岩の分布が多い。ギリシアやイタリアの街並みや山が白っぽいのは、地盤が石灰岩質だから。これを連想すれば分かりやすいだろう。

また、テラロッサが石灰岩を母岩とする土壌だったことも思い出そう。

分類

ドリーネ

地下の石灰岩が溶食され、空洞ができたことで地面が陥没してできた小さな凹地。

(ちとにとせさんより)

(ちとにとせさんより)

ウバーレ

いくつものドリーネが連結して形成された、大きな凹地。

湖沼になっているものも多い。

(湖がウバーレ)

(湖がウバーレ)

ポリエ(溶食盆地)

大きいものは1000km²にも及ぶ、地面が陥没してできた盆地。

湖沼になっているものもある。

タワーカルスト

熱帯や亜熱帯の多雨地域で形成される。

周りの地面が激しく浸食され、浸食を受けなかった箇所が残り形成された。

桂林(中国)、ハロン湾(ベトナム)が有名。

鍾乳洞

溶食によって作られた地中の空洞。

(カレンフェルト)

ピナクルと呼ばれる小さい岩が林立している地形。

この言葉が聞かれることはあまりないので覚える必要はない。

この用語を含むファイル

関連動画

関連用語