電流が磁場から受ける力

概要

電流は、その周りに磁場を作る(詳しくはこちらの「電流が作る磁場」の辞書から確認)。一方で、磁場の中に電流が流れると、電流は磁場から力を受ける(これをアンペール力という)。この力の向きと大きさを学ぼう(物理基礎の人は向きだけでOK)。

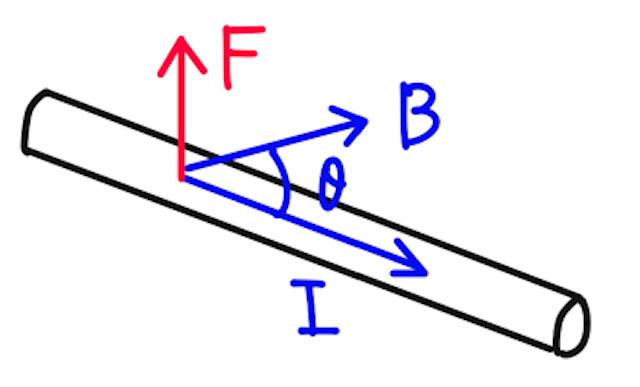

結論から言うと、一様な磁束密度

となる。力の向きも含め、詳しくは下で見ていこう。

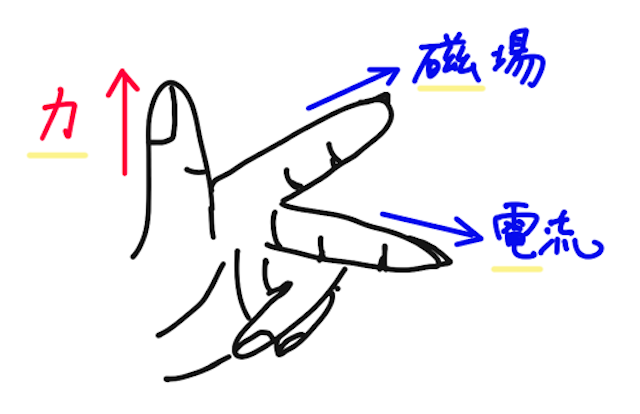

電流が磁場から受ける力の向き(物理基礎範囲)

直線電流が磁場から受ける力は、電流の向きとも、磁場の向きとも垂直になる。フレミングの左手の法則により向きを定めることができ、下のように左手でチェケラッチョみたいな指の形を作って、中指を電流、人差し指を磁場の向きに合わせたときに、親指の向く方向が力の向きとなる。

中指から、頭文字を取って「電・磁・力」と覚えることが多いが、テスト中に言葉を出さないように注意しよう。

他にも、

- 電流の向きから磁場の向きに右ねじを回したときに、ねじが進む方向が力

- 電流の向きから磁場の向きに右手の親指以外の指を回したときに、親指の向く方向が力

というように、右ねじの法則を応用しても考えることができる。

電流が磁場から受ける力の大きさ

一様な磁場

となる。比例定数

ここで、物質による効果も含めて磁場の様子を記述するために、磁束密度というものを導入する。磁場には向きがあるので、ベクトル量

と定義する。単位はテスラ

これを用いると、磁場から受ける力の大きさは、磁束密度の大きさを

と表される。

定義から、磁束密度

また、大事なこととして、

(※ 発展)ベクトルの外積を学んでいる方は、アンペール力は

で向きと大きさが決まると、スッキリ理解しておこう。外積について学んでみたい方は、このCSS高校物理さんの動画がオススメ。

補足

アンペール力は物理的にとても面白いことを言っていて、離れた電流同士にはたらく力を近接作用により説明できる。近接作用というのは、電場の辞書を見てもらうとわかる通り、離れた電荷の間に静電気力がはたらく理由について、

- 電荷が、自分の周りに電場を作る

- その電場が、他の電荷に力を及ぼす

と解釈する考え方であった。

離れた電流同士にはたらく力も、

- 電流が、自分の周りに磁場を作る

- その磁場が、他の電流に力を及ぼす(アンペール力)

と、電場のときと同じように近接作用の考え方で説明ができるのである。

この用語を含むファイル

関連動画