マイクロプラスチック

マイクロプラスチック

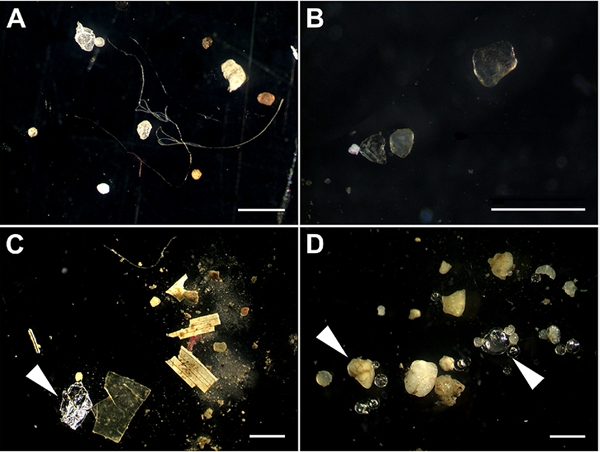

直径5mm以下のプラスチック。

プラスチックごみが風化してできる。

(白い線が1mm、wikimedia commons)

(白い線が1mm、wikimedia commons)

マイクロプラスチックの発生

プラスチックごみが、風雨や紫外線に晒されることで風化し、ボロボロに小さく崩れてできる。

また、プラスチック微生物によって土に還ることはほぼない(非常に長い時間がかかる)。したがって、プラスチックは小さくはなっても分解されることはなく、プラスチックとして環境に残り続ける。

分布

世界中のあらゆるところでマイクロプラスチックが存在すると考えられている。

なかでも海洋のプラスチック汚染が取り上げられることが多く、海洋生物にどのような影響があるのか注目されている。

生態系への影響

マイクロプラスチックは生態系に悪影響を与える可能性がある。

海洋生物への影響

海洋生物が、エサと間違えてマイクロプラスチックを食べてしまう例がある。

プラスチックは消化できないので、プラスチックが消化管にどんどん溜まってしまい、

- 消化器官への損傷

- 栄養吸収の阻害→餓死、栄養失調

などの悪影響を与えることがある。

これはマイクロプラスチックに限った話ではなく、普通の大きいプラスチックごみを食べてしまう例も大きく取り上げられることもある。

食物連鎖への影響

マイクロプラスチックは食物連鎖を通じて生態系全体に影響を与える。

- プランクトンや小さな魚などの初級消費者が摂取

- 中間消費者(小型魚や貝類)がさらに摂取

- 高次捕食者(海鳥や海洋哺乳類)がさらに摂取

このようにして、生態系の上位の生物にマイクロプラスチックが濃縮され、蓄積されていく(生物濃縮)。

また、マイクロプラスチックは、化学物質を吸着しやすい性質があり、マイクロプラスチックに付着した有害化学物質(PCB、ダイオキシン、DDTなど)が生物の体内に蓄積される可能性がある。

生態系全体への影響

以上のようなプロセスを通じ、生態系全体に、

- 海洋生物の個体数や種の多様性の低下

- 食物連鎖の崩壊、個体数減少

などの悪影響を与える可能性が指摘されている。

関連動画

関連用語