浮動小数点数

概要

コンピュータは、CPUが処理可能なデータのビット数や、CPUとメモリの間で送信可能なデータのビット数に制限がある。

そこで、小数点を含む数をコンピュータで扱うとき、小数点以下どこまでを表現するかが問題となる。

「小数第何位までしか読み取りません」と固定してしまうと、コンピュータで取り扱える値の精度が落ちてしまうので、値の表現の中に小数点の位置の情報を組み込んでしまって、小数点の位置を固定せずに済むような工夫がなされている。その表現方法で表された数を浮動小数点数という。

この問題で、浮動小数点数の仕組みをしっかりと身につけよう。一度理解できてしまえば困ることはないし、工夫のポイントがわかればかなり面白いことをやっていることがわかるので、じっくり考えてみよう!

詳細

例を通じて考えた方がわかりやすいと思うので、例えば

※ 細かい用語は途中で説明するのでとりあえず進めてみよう!

まず、表現したい数を、整数部分が

例えば、今回の

だし、他の適当な例だと

のようなイメージ。

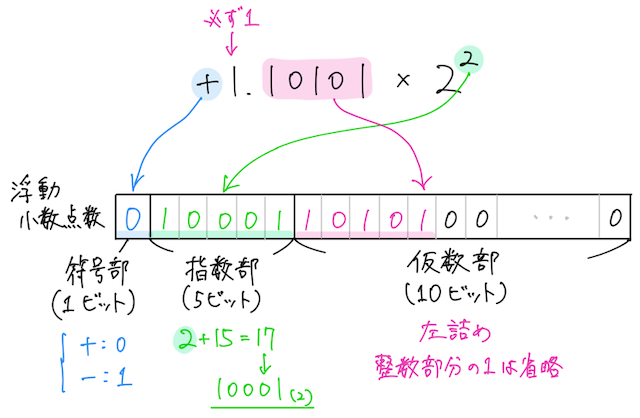

次に、値の符号、小数点以下の値、

※

※

※

→ 一定の値を足したものを指数部に格納する理由は、負の指数を持つ数も表せるようにするため。この工夫により、例えば

よって、求める

となる。

この表現方法により、この

補足

今回の、符号部

- 合計

ビット使う単精度(符号部 ビット、指数部 ビット、仮数部 ビット) - 合計

ビット使う倍精度(符号部 ビット、指数部 ビット、仮数部 ビット)

があり、実際には倍精度で表現されるコンピュータが多い。

また、例えば倍精度で

もっと補足

半精度浮動小数点数(

このもとで、半精度浮動小数点数で表せる値の範囲を考えてみよう。(ここではとりあえずプラスの値を考えるが、符号部を変えればマイナスの値も表せる点に注意!)

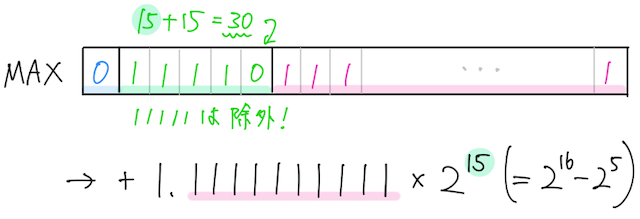

最大の値(無限大などを除く)は、指数部が

となるときである。

つまり大きい数については、

となる。

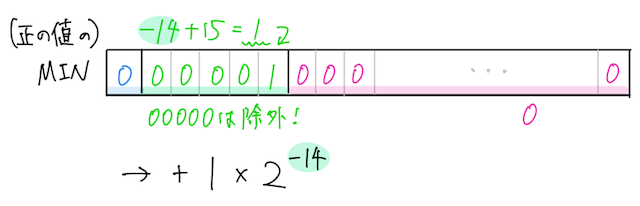

一方で、最小の値は、指数部が

となるときである。

つまり小さい数については、

となる。

この用語を含むファイル

関連動画