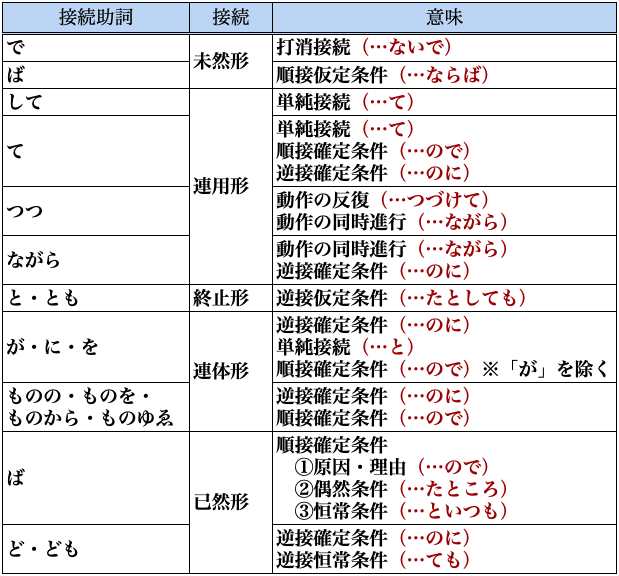

接続助詞

概要

上の語を下の語に接続する助詞、それが接続助詞。順接や逆接など、ややこしい古文を読解する上で大きなカギとなる助詞。

ただ残念ながら、同じ接続助詞が順接も逆接も表すことがあったり、見分け方が文脈しかなかったり、難しいところもある。とりあえずはそれぞれの接続助詞の意味と接続をおさえて、あとは文脈から意味を判断しよう。

「〜〜条件」みたいな言葉がたくさん出てくるので、まずはこれを整理しよう。後で例文でも確認する。

- ある確定したことや事実に対して、予想される結果を導くのが、順接確定条件。(〜ので、等)

- ある確定したことや事実に対して、予想されない結果が現れるのが、逆接確定条件。(〜のに)

- 仮に仮定したことに対して、予想される結果を導くのが、順接仮定条件。(〜ならば)

- 仮に仮定したことに対して、予想されない結果が現れるのが、逆接仮定条件。(〜たとしても)

例文

では、いくつか重要な接続助詞と意味を例文で確認しよう。

ば

順接仮定条件

例文:春まで命あらば、必ず来む。(更級日記)

訳文:春まで命があったら、必ず来よう。

※ラ変「あり」の未然形に接続している。

順接確定条件(原因・理由)

例文:いと幼ければ、籠に入れて養ふ。(竹取物語)

訳文:とても小さいので、カゴに入れて養う。

※形容詞「幼し」の已然形に接続している。

順接確定条件(偶然条件)

例文:東の 野にかぎろひの 立つ見えて かへり見すれば 月かたぶきぬ(万葉集)

訳文:東の野に暁の光がさし出るのが見えて、ふりかえって見ると、月が傾いている

※動詞「す」の已然形に接続している。

順接確定条件(恒常条件)

例文:疑ひながらも念仏すれば、往生す(徒然草)

訳文:疑いながらでも念仏を唱えると必ず、往生する

※サ変「念仏す」の已然形に接続している。

が・に・を

逆接確定条件

例文:めでたくは書きて候ふが、難少々候ふ(古今著聞集)

訳文:りっぱには書いてごさいますが、欠点が少しございます

単純接続

例文:あやしがりて、寄りて見るに、筒の中光りたり。(竹取物語)

訳文:不思議に思って、近寄ってみると、竹筒の中が光っています。

順接確定条件(原因・理由)※「が」は除く

例文:明日は物忌みなるを、門つよく鎖させよ(蜻蛉日記)

訳文:明日は物忌みであるので、門をしっかり閉めさせよ

関連動画

8:02

【古文基礎文法 第23講】接続助詞を知らないと文意が取れない?意外と接続の形が重要?【接続を一気にマスターせよ!】古典ちゃんねる

7:08

【古文】 助詞1 助詞の種類 (7分)映像授業 Try IT(トライイット)

10:19

【古典文法】助詞が嫌でも誰でも覚えられる動画(接続助詞、終助詞、副助詞など)【旧作(リメイク版は概要欄から)】カサニマロ【べんとう・ふきのとうの授業動画】

16:34

【古文】条件と結果 その一【解釈講座 第1講】「ただよび」文系チャンネル

1:08:32

【古文】助詞から見た、神経レベルで読めるようになる古文【助詞を絶対覚える】→「できるような気がする」という声だけで、効果実感にはつながっていないため限定公開化(2025/8/10)カサニマロ【べんとう・ふきのとうの授業動画】

関連用語