ビアフラ戦争

概要

1960年代にナイジェリアで発生した内戦。

南東部に住むイボ人がビアフラ共和国を樹立、ナイジェリアからの分離独立を宣言したため、独立阻止を図るナイジェリア政府と戦争状態になった。

最終的にはナイジェリア政府が勝利、ビアフラ共和国は消滅した。

深刻な飢餓や難民問題が発生し、世界的に注目を集めた。

戦後は、分離独立戦争が起こったことを反省し、民族融和、中央集権化に注力している。

経緯

戦前の状況

民族集団と州

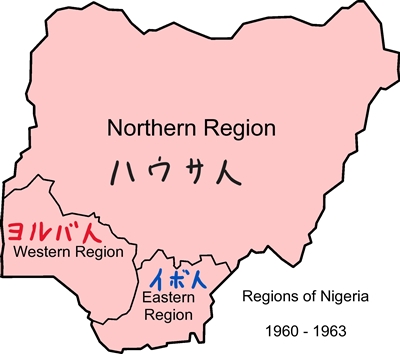

ナイジェリアには、大きく三つの民族集団が存在する。

- イボ人(南東部)

- ハウサ人(北部)

- ヨルバ人(南西部)

ナイジェリアは連邦制で、民族ごとに3つの州に分けられ、州ごとの独立性が極めて高く、中央政府の統制が弱かった。

これが、民族ごとの独立意識を高めた要因とも考えられている。

イボ人の不満

ナイジェリア南東部に多いイボ人は、教育水準も高く、油田地帯を有し経済的に豊かだった。

一方、人口は北部のハウサ人が圧倒的に多く、国政はハウサ人に支配されていた。

そのため、イボ人の間では「貧しい他民族に政治を支配され、足を引っ張られている」という不満が高まっていた。

開戦

1967年、南東部がビアフラ共和国の建国を宣言。分離独立の阻止を目指すナイジェリア政府との間にビアフラ戦争が開戦した。

当初はビアフラ共和国が優勢だったが、次第に追い詰められ降伏。

ビアフラ共和国は消滅し、分離独立は阻止された。

この過程でナイジェリアがビアフラ共和国に対し経済封鎖を行ったことから、ビアフラ共和国では深刻な飢餓が発生。国際的注目を集めた。

戦後

戦後は、二度と分離独立運動を起こさないため、民族融和政策が推し進められた。

- 首都の移転

- 州の再編・中央集権化

- 民族ごとのクオータ制を徹底

などの政策が行われた。

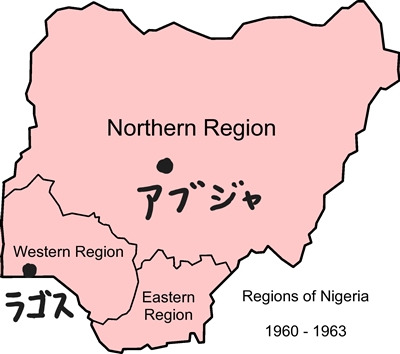

首都の移転

戦争まで、首都は南西部のラゴスにおかれていた。

これを国土中央部の、各民族集団から等距離に位置するアブジャに移転した。

特定の民族が影響力を持たないようにする政策の一環。

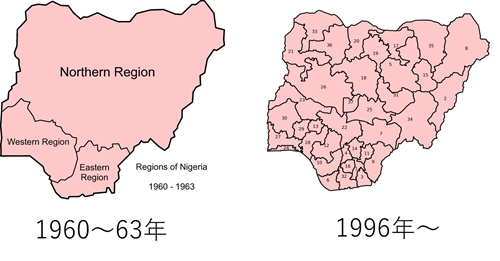

州の再編・中央集権化

戦後に州の分割が進み、現在では36州にまで細分化されている。

これによって、より少数の民族の意見を代表しやすくしたり、分離独立するほど大きな集団になることを防ぐといった意図がある。

また州の権限も削られ、中央政府の権限が強化された。

民族ごとのクオータ制を徹底

国会の議席や公務員の人数などを民族ごとに割り振る、「クオータ制」が徹底されている。

これにより、特定の民族の割合が高くなりすぎないようにしている。

関連動画

関連用語

(

( (

( (

( (

(