高校生物「吸収スペクトルと作用スペクトル 教科書に掲載されているグラフの矛盾を解説」

概要

動画投稿日|2019年9月25日

動画の長さ|5:46

今回は吸収スペクトルと作用スペクトルについて解説しました。

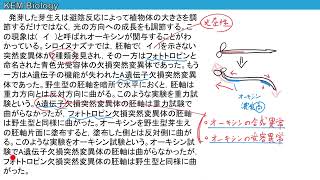

吸収スペクトル:光の波長と吸収の関係を示したグラフ

簡単に言えば→光合成色素(クロロフィルなど)がどんな光をよく吸収するかを示す。

作用スペクトル:光の波長と光合成速度の関係を示したグラフ

簡単に言えば→どの色の光がどれだけ光合成に役立つのかを示す。

そして今回は教科書に掲載されているグラフの矛盾について解説しました!教科書に掲載されているグラフでは、吸収スペクトルを見ると、緑色光はクロロフィルにわずかしか吸収されていないのに、作用スペクトルを見ると、緑色光がかなり役立っているグラフになっていることがあります。→これが矛盾

ある教科書には、「クロロフィルのほかに、カロテン、キサントフィルなどの色素が吸収した緑色光も光合成に使われるため」と書かれたりしていて、確かにこれも間違いではないと思いますが、実際カロテンやキサントフィルはそれほど緑色光を吸収しません。

これについては緑色光の「寄り道効果」で正しく説明ができます。赤色光や青色光はクロロフィルにすぐに吸収されますが、緑色光はわずかしか吸収されません。しかし、細胞壁や葉緑体などで反射・散乱を繰り返し、最終的にはかなりの緑色光が吸収されるんです。これが「寄り道効果」。

そして教科書などのグラフは、「取り出したクロロフィル」に緑色光を当てて実験を行ったもののデータを使っているんですね。これでは反射や散乱することなく緑色光はほとんど吸収されません。

実際は反射、散乱を繰り返しながら多くの緑色光がクロロフィルに吸収されています。だから作用スペクトルもある程度大きいグラフになっているんです。

教科書の中にはこの作用スペクトルが小さくなっているグラフも見かけられます。これはその矛盾を無くすために、「アオサ(緑藻)の作用スペクトル」を使っているんです。緑藻であれば非常に薄く、寄り道効果も起こらないので、作用スペクトルが小さいままで済むという訳です。

少しずるい方法ですよね?

関連動画

関連用語