半保存的複製の証明(メセルソンとスタールの実験)高校生物

概要

動画投稿日|2015年8月9日

動画の長さ|8:45

【 note : https://note.com/yaguchihappy 】

半保存的複製を証明した実験(メセルソンとスタールが行った密度勾配遠心法)について講義します。

語呂「半端なメッセージは損するから廃れる。(半保存的複製、メセルソン、スタール)」

細胞分画法と密度勾配遠心法についての講義

https://youtu.be/7p5Qtr-kGXE

●メセルソンとスタールは、密度勾配遠心法によって、半保存的複製を証明した。

●半保存的複製では、DNA二本鎖のそれぞれの一本鎖が鋳型となり、それぞれに相補的な新しい一本鎖が合成されて、もとと同じ二本鎖DNAが合成される。

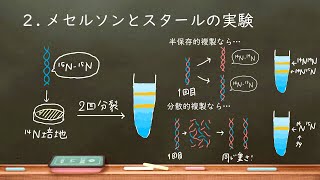

DNAの二重らせん構造が明らかになったとき、DNAの複製の方式について、(a)~(c)の3つの可能性が考えられた。

(a)半保存的複製:DNA二本鎖のそれぞれの一本鎖が鋳型となり、それぞれに相補的な新しい一本鎖が合成されて、もとと同じ二本鎖DNAが合成される。(正しい仮説。DNAは半保存的複製によって複製される。)

(b) 保存的複製:古い鎖は分離することなく完全に保存される。(誤った仮説)

(c) 分散的複製:古い鎖と新しい鎖がランダムに混ざり合う。(誤った仮説)

メセルソンとスタールは、本動画のような実験によって(a)が正しいことを証明した。

この実験は生物学史上最も美しい実験と言われる。簡単な手法で、見事に保存的複製と分散的複製を否定し、半保存的複製を証明したからである。

●メセルソンとスタールは、大腸菌を、重い窒素(15N)を含むNH4Clの存在下で培養し、細胞内DNAを15Nで標識した。

その後、軽い窒素(14N)を含むNH4Clを含む培地に移して培養し、1回複製後、および2回複製後に大腸菌からDNAを精製し、密度勾配遠心法により解析した(大腸菌が1回分裂したタイミング、2回分裂したタイミングでDNAを取り出し、密度勾配遠心分離にかけた)。

結果は以下のようになった。

*以下、15Nを含む鎖(重い鎖)のみからなるDNA(15N-DNA)を重いDNA、15Nを含む鎖(重い鎖)と14Nを含む鎖(軽い鎖)からなるDNAを中間の重さのDNA、14Nを含む鎖(軽い鎖)のみからなるDNAを軽いDNAと呼ぶ。

はじめ(軽い窒素の培地に切り替えた直後)、すべてのDNAは重いDNAであった。

1回目の複製後、中間の重さのDNAのバンド(重い鎖+軽い鎖)が見られた(保存的複製の否定)。

*もし保存的複製が正しいなら、重いDNAのバンドがずっと残っているはずである。

2回目の複製後、中間の重さのDNAと、軽い重さのDNAのバンド(軽い鎖+軽い鎖)が見られた(分散的複製の否定)。

*もし分散的複製が正しいなら、何度複製を繰り返しても、軽い重さのDNAは生じないはずである(醤油とオレンジジュースを加えて割っていっても、完全なオレンジジュースは生じないように)。

●ワトソンとクリックは、半保存的複製の可能性について、二重らせん構造を発表した論文で指摘している(「我々が想定したこの特定の塩基の対合からは、遺伝物質の複製をもたらすと考えられる 1 つのメカニズムが直ちに示唆されるが、このことを我々は見逃してはいない。」という決め台詞は有名である)。

メセルソンとスタールは、半保存的複製について、大腸菌を用いてその分子レベルの証明を果たした。その後、半保存的複製は、ウイルスからヒトに至るまで確認され、普遍性が確立されている。なお、この実験を契機にして、CsCl(塩化セシウム)密度勾配遠心法は分子生物学の基本的な研究技術として広く利用されるようになった。

(すみません。動画では、密度勾配遠心分離法と言っていますが、これは東京化学同人の生物学辞典にあわせています。高校教科書は密度勾配遠心法と書いていますので、テストでは念のためそう書きましょう。同義です。)

●水に物体を入れると、水の密度より大きい密度をもつ物体は沈み、水の密度より小さい密度をもつ物体は浮上する。密度勾配遠心法では、塩化セシウムなどの溶媒で『密度勾配(先ほどの水とは異なり、溶媒の密度が、グラデーションのように場所によって異なることがポイント)』をつくってから、物体を加える。加えた物体の密度が溶媒の密度より大きい部分では沈降が、その逆の部分では浮上が起こり、最終的に両者が釣り合った位置に物体がバンド状に集まる。

●メセルソンとスタールの実験は、生命科学史史上、最も美しい実験の一つだといわれる。シンプルに、しかし完全に保存的複製、分散的複製の可能性を否定し、同時に半保存的複製が正しいことを証明したからである(分散的複製は誤った複製方式ですが、当時はよく支持されていた)。

問題:DNAの半保存的複製のしくみを発見した研究者を2人答えよ。

答え:メセルソンとスタール

●教科書や資料集を見ながら学習しましょう。半保存的複製は、自分で紙の上に再現できるようになりましょう。

#DNA

#高校生物

#半保存的複製

この動画を含むファイル

関連動画

関連用語