系統樹(分子系統樹)の作成 高校生物

概要

動画投稿日|2023年6月23日

動画の長さ|4:50

【 note : https://note.com/yaguchihappy 】

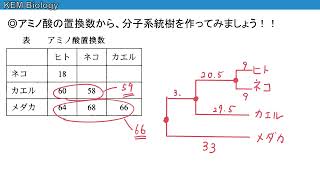

系統樹の作成方法(分子系統樹の推定方法)について解説します。

●DNAの塩基配列やタンパク質のアミノ酸配列など、生体を構成する物質の分子データを用いてつくられた系統樹を分子系統樹(ぶんしけいとうじゅ)という。

●DNAの塩基配列やタンパク質のアミノ酸配列に関する進化を分子進化という。

●タンパク質やDNA分子の定速的な経時変化(もしくは、そのような分子の変異が特定遺伝子に蓄積する速度の一定性)を分子時計という。

<Q.分子時計ってどこが時計なの?…DNAの塩基配列や、タンパク質のアミノ酸配列が『一定の速度で』変化していく。そのため、これらの分子の情報は、種の分岐年代など、生物の進化の過程を分析するための「時計」となり得、分子時計と呼ばれる。『一定の速度をもつ』ということが時計の本質である。確かに、君の持っている時計の針も、一定の速度をもつ。この速度の一定性が、時計の条件である。「針が3つ進んだから3秒経ったことになる」、などと推定できるように、「種Aと種Bのヘモグロビンを比べると、アミノ酸が**個異なっているから、種Aと種Bが分かれてから**億年たったことになる」、などと推定できる。>

●特定の遺伝子の塩基配列や、特定のタンパク質のアミノ酸配列についての種間での違いは、それらの種が共通の祖先から分かれてからの時間を反映している。また、この違いは、同じ種間でも重要な機能に関係する遺伝子やタンパク質ほど少ない(変異が遅い)傾向にある。

●実際は、様々な系統樹の推定方法がある。大学で詳しく学んでほしい。今回紹介した方法(非加重平均距離法、UPGMA法、unweighted pair-group method with arithmetic mean)では、進化速度が一定であると仮定している。

●rRNAなどの配列(重要な配列なので、進化の速度が遅い)を比較すれば、遠縁の生物を含めて分子系統樹を作成することができる(rRNAは全生物がもつので、全生物について比較ができる)。たとえば、「ヒレの形」などをもとに系統関係を推察する場合は、当然だが、ヒレを持つ動物同士しか比較できない。そもそも、無数にある形質のうち、(色でも大きさでもヒレの付く位置でもなく)「ヒレの形」を基準に選んでいる時点で、研究者の主観が大きく入っている。全生物が持つrRNAの塩基配列の比較は、「ヒレの形」などの特定の目立った形態を比較する場合に比べて、より客観的である。さらに、理論上、細胞1個さえあれば、そこからDNAを抽出して、分子系統樹の作成に用いることができる(ヒレの形を比較する場合は、その生物を個体1匹まるまる手に入れる必要がある)。

●板書の系統樹において、ヒトとウマは入れ替えても良い(枝分かれの所で回転させても、同じ系統樹を表す)。

●別の動画で分子時計について解説しています。参考にしてください。

分子時計 高校生物

https://youtu.be/scgBFsWhxlo

#高校生物

#進化

#系統樹

この動画を含むファイル

関連動画

関連用語