謙譲語

概要

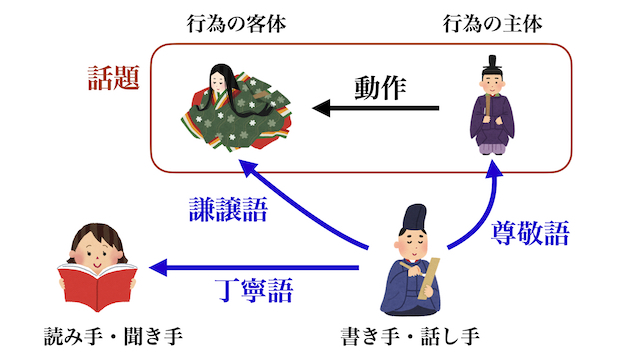

謙譲語は、書き手(作者)・話し手による、作品・話題の中の行為の客体(その行為をされる人)に対する敬意を表す。

行為の主体(その行為をする人)を低めることで、客体への敬意を表している。現代語の謙譲語(話し手がへり下る)の使い方とは少し違うので、注意しよう!

古文の敬語は、「誰から誰への敬意なのか」 を把握するのがとても大事なので、下の絵で、尊敬語 や 丁寧語 の違いとともに確認しよう。

例文:簾少し上げて、花奉るめり。(源氏物語)

訳文:(尼君は)御簾を少し上げて、(仏様に)花をお供えするようだ。

→ この謙譲語「奉る」は、源氏物語の書き手(作者)である紫式部から仏様への敬意を表す。(尼君への敬意を下げることで、仏様への敬意を表す)

本動詞と補助動詞

敬語の動詞には、本動詞と補助動詞がある。

- 本動詞 → 動詞本来の意味をもったまま、敬意を表すもの(例:御船にたてまつりたまふ → 御船にお乗りになる、という本動詞)

- 補助動詞 → その動詞本来の意味を失い、他の動詞の下について敬意を添えるもの(例:かく待たれたてまつるほど → こうも待たれ申し上げる時、という補助動詞)

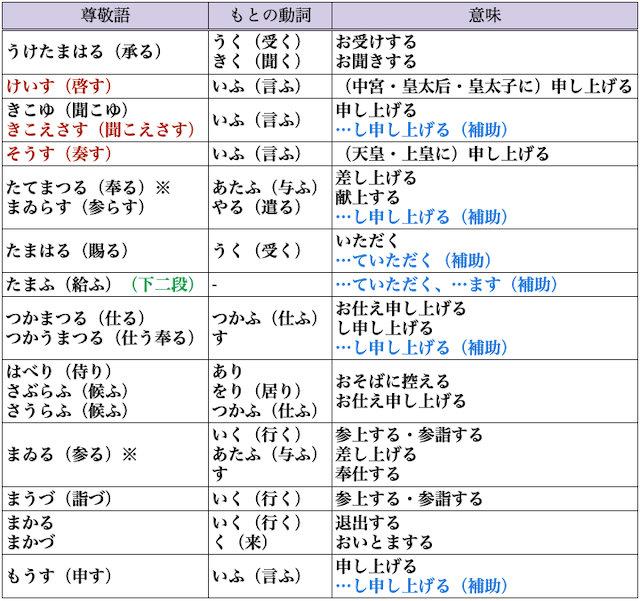

謙譲語一覧

古文を読みやすくする上で避けられないので、ひたすらに覚えよう。

- 茶色の謙譲語はより敬意が強い表現。長ったらしくて大袈裟な言葉は敬意も強い、とおさえておくと良い。

- 水色の意味は、補助動詞として用いられた場合の訳し方

※「奉る」「参る」は尊敬語の意味もあるので、注意。詳しくは尊敬語の辞書で確認しよう。

- 奉る(尊敬語):「食ふ・飲む・着る・乗る」の尊敬語

- 参る(尊敬語):「食ふ・飲む・す」の尊敬語

※「給ふ」は四段活用だと尊敬語になるが、下二段活用だと謙譲語になる。

※「侍り」「候ふ」は丁寧語の意味もあるので、注意。詳しくは丁寧語の辞書で確認しよう。

- 侍り・候ふ(丁寧語):「あり・居り」の丁寧語

関連動画