丁寧語

概要

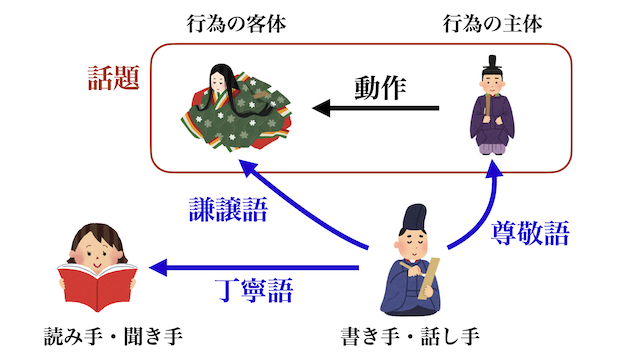

丁寧語は、書き手(作者)・話し手から、その話の読み手(読者)・聞き手に対する敬意を表す。

なので、会話文の場合、話し手である喋っている人から、聞き手であるその会話文を聞いている人への敬意を表す。

会話文ではない地の文の場合、書き手である作者から、読み手である読者への敬意となる。

これは現代文の丁寧語と同じような使い方になっているので、わかりやすい。

古文の敬語は、「誰から誰への敬意なのか」 を把握するのがとても大事なので、下の絵で、尊敬語 や 謙譲語 の違いとともに確認しよう。

例文:「かの、白く咲けるをなむ、夕顔と申しはべる。」(源氏物語)

訳文:「あの白く咲いている花を夕顔と申します。」

→ 会話文中なので、この丁寧語「はべり」は、この文を喋っている人から、聞いている人への敬意を表す。

本動詞と補助動詞

敬語の動詞には、本動詞と補助動詞がある。

- 本動詞 → 動詞本来の意味をもったまま、敬意を表すもの(例:物忌みに侍りつれど → 物忌みでございましたが、という本動詞)

- 補助動詞 → その動詞本来の意味を失い、他の動詞の下について敬意を添えるもの(例:夕顔と申しはべる → 夕顔と申します)

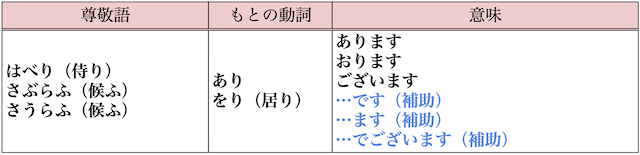

丁寧語一覧

尊敬語や謙譲語と比べると、種類が少ないので、穏やかな気持ちになれる。

- 水色の意味は、補助動詞として用いられた場合の訳し方

※「侍り」「候ふ」は謙譲語の意味もあるので、注意。詳しくは謙譲語の辞書で確認しよう。

- 侍り・候ふ(謙譲語):「あり・居り・仕ふ」の謙譲語

関連動画