インナーシティ問題

簡単なまとめ

都心部に近い、低所得者や外国人等が集住する古い市街地を、インナーシティと呼ぶ。

インナーシティでは、治安の悪化、周囲のコミュニティからの孤立などの社会問題が発生し、これをインナーシティ問題という。

インナーシティ問題の解消のために、インナーシティを再開発し、富裕層を誘致するジェントリフィケーションが行われることが多い。

インナーシティとは

inner city、即ち「都市の内部にある都市」ということで、

都市の内部にありながら周囲のコミュニティから孤立し、低所得者や外国人などが集住する区域

という意味。

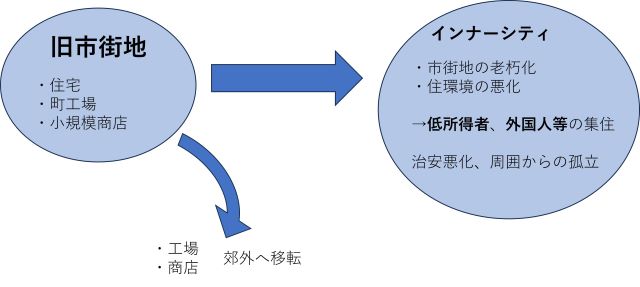

このようなインナーシティは都市の中心部に近い、古い市街地であることが多く、かつては住宅や工場、商店などさまざまな都市機能が混在していた。

ところが、第二次大戦後、先進国の大都市で大規模な郊外化(ドーナツ化現象、スプロール現象)、企業の大規模化が起こり、インナーシティが持っていた工業や商業の機能が都心や郊外に奪われていった。

こうしてインナーシティは衰退し、新たな開発が行われなくなった結果、老朽化した建物が建て替えられないまま残存し、住環境が悪化。家賃が低下することで低所得者や外国人労働者、高齢者が集まるようになった。

インナーシティ問題

低所得者や外国人労働者、高齢者が集まるようになった結果、治安が悪化、周囲のコミュニティからの孤立が発生し、社会問題となっている。

特に、移民の多い米国や欧州ではセグリゲーションと結び付いて深刻な問題となっている。

インナーシティ問題の解決

クリアランス型の再開発を行うことで旧市街を一掃し、住宅や商業施設などを建設。富裕層を誘致するジェントリフィケーションが図られることが多い。

この用語を含むファイル

関連動画