ホルモン

ホルモンとは

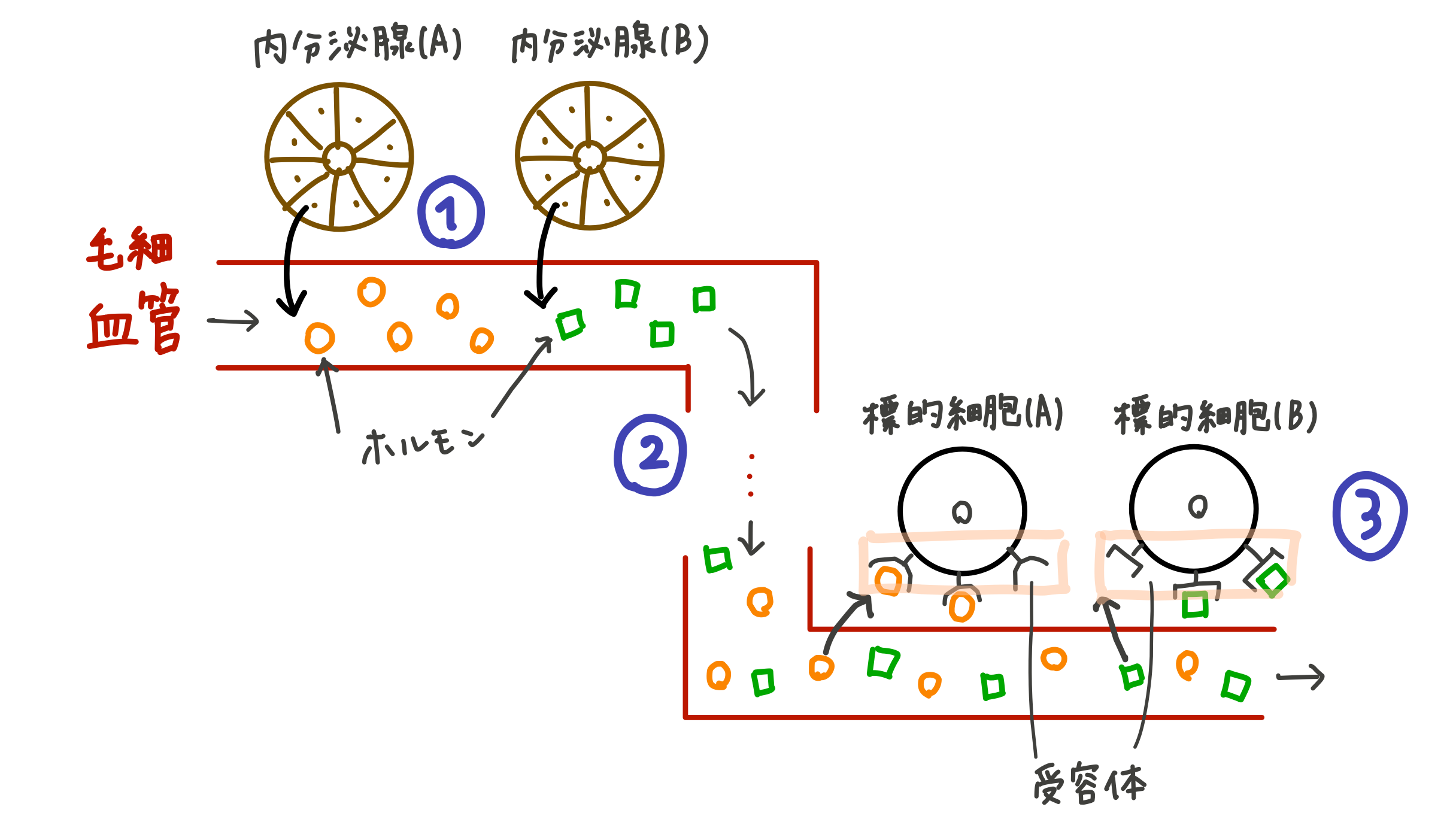

ホルモンとは、内分泌系において内分泌腺から血液中に分泌され、全身をめぐって特定の細胞や器官にはたらきかける物質のこと。

ホルモンは体のはたらきを調節する重要な情報伝達物質である。

私たちの体には、いくつかの種類のホルモンが存在する。

ホルモンの特徴

ホルモンは以下のような特徴をもつ。

- ごく少量で作用する。

- 内分泌腺から分泌され、血液を通じて全身に運ばれる。

- ホルモンに合う受容体をもつ細胞(=標的細胞)にだけ作用する。 (標的細胞がある器官を「標的器官」という)

※ホルモンと受容体

ホルモンは、受容体の結合部にぴったり構造が合うときのみ結合する。

つまり、1つの受容体にどんなホルモンでも結合できるわけではなく、1つの受容体には構造の合う特定のホルモンしか結合できないのだ。

その結果、ホルモンの種類によって作用する標的細胞や標的器官が異なるのである。

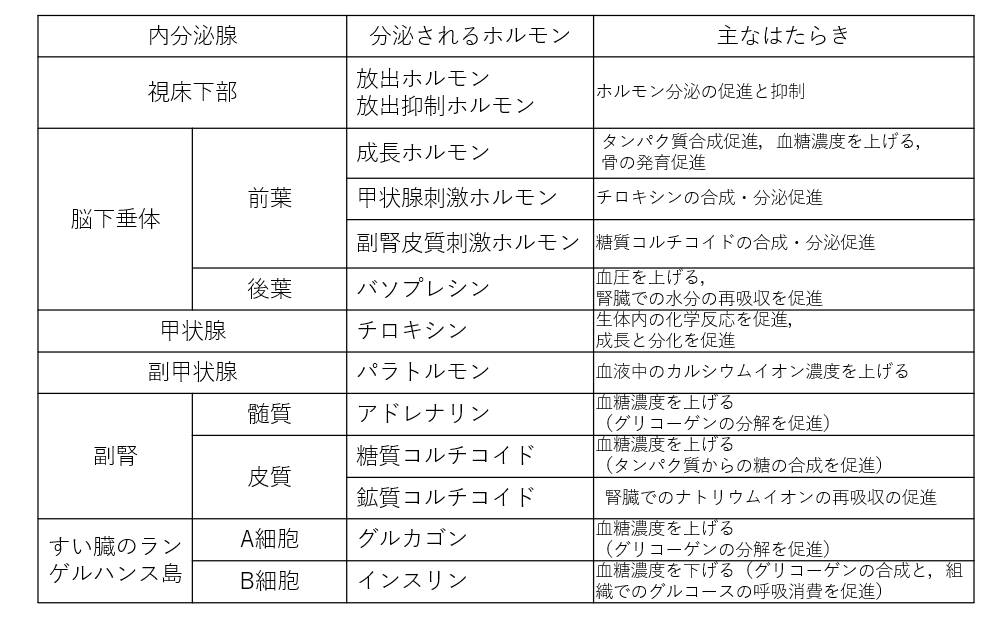

主な内分泌腺とホルモン

生物基礎では、以下のホルモンを覚えておこう。

(必ず、内分泌腺、ホルモン、はたらきをセットで覚えること!)

ホルモンの調節

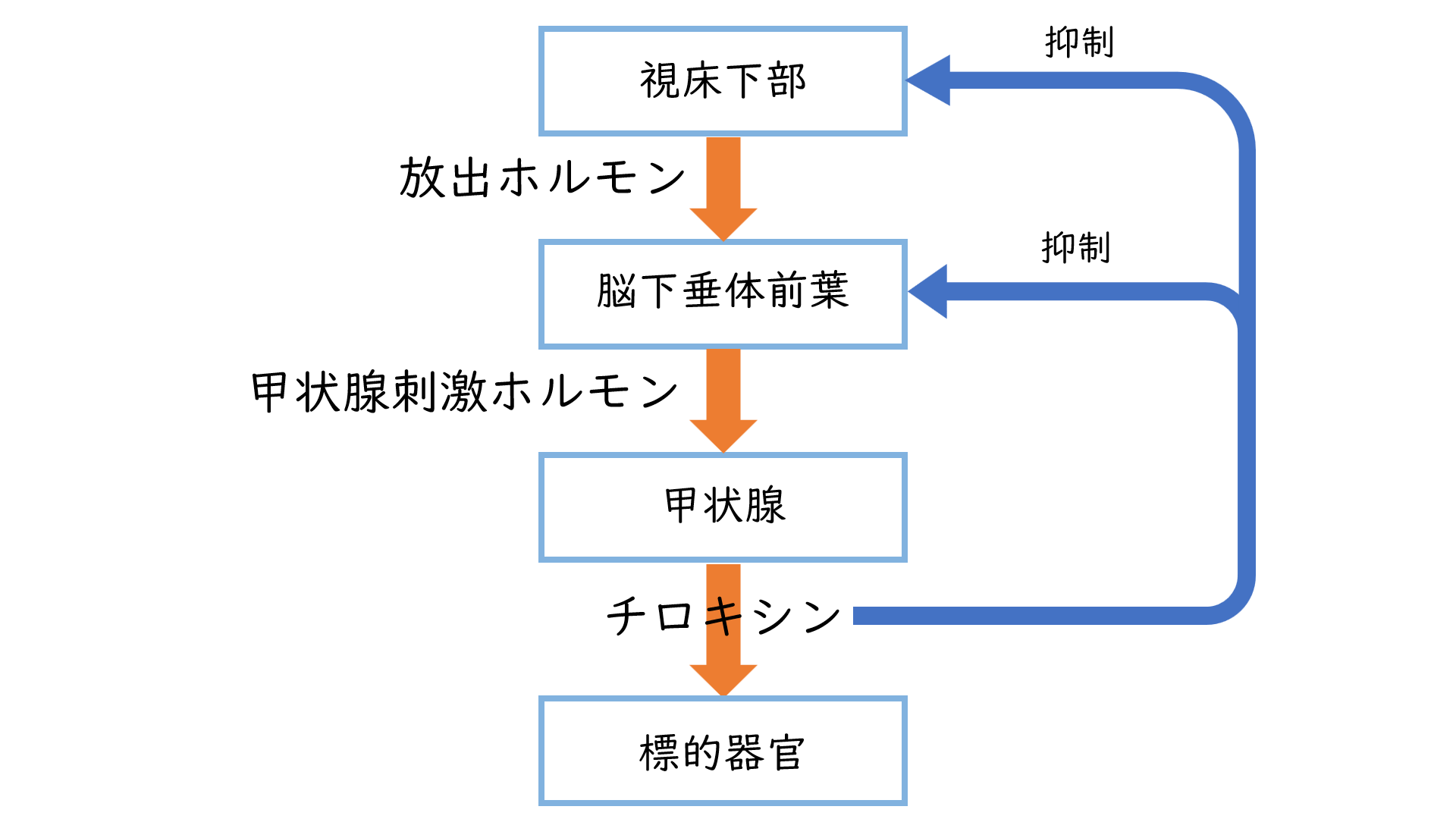

ホルモンの分泌は、フィードバックによって調整されている。

(例)

①視床下部から放出ホルモンの分泌が促進される

②放出ホルモンが脳下垂体前葉に作用し、甲状腺刺激ホルモンの分泌が促進される

③甲状腺刺激ホルモンが甲状腺に作用し、チロキシンの分泌が促進される

④チロキシンは視床下部と脳下垂体前葉のホルモンの分泌を抑制する (チロキシンが十分にあって、これ以上作る必要がないから)

このように、増えたら減らす、減ったら増やす、と、最終的につくられた物質や生じた結果と逆になるように前の段階に働きかけることを負のフィードバックという。

これにより、体内のいろんな物質の量は一定に保たれているのである。

(発展)ホルモンの種類

※主に「生物」で扱われる内容です。

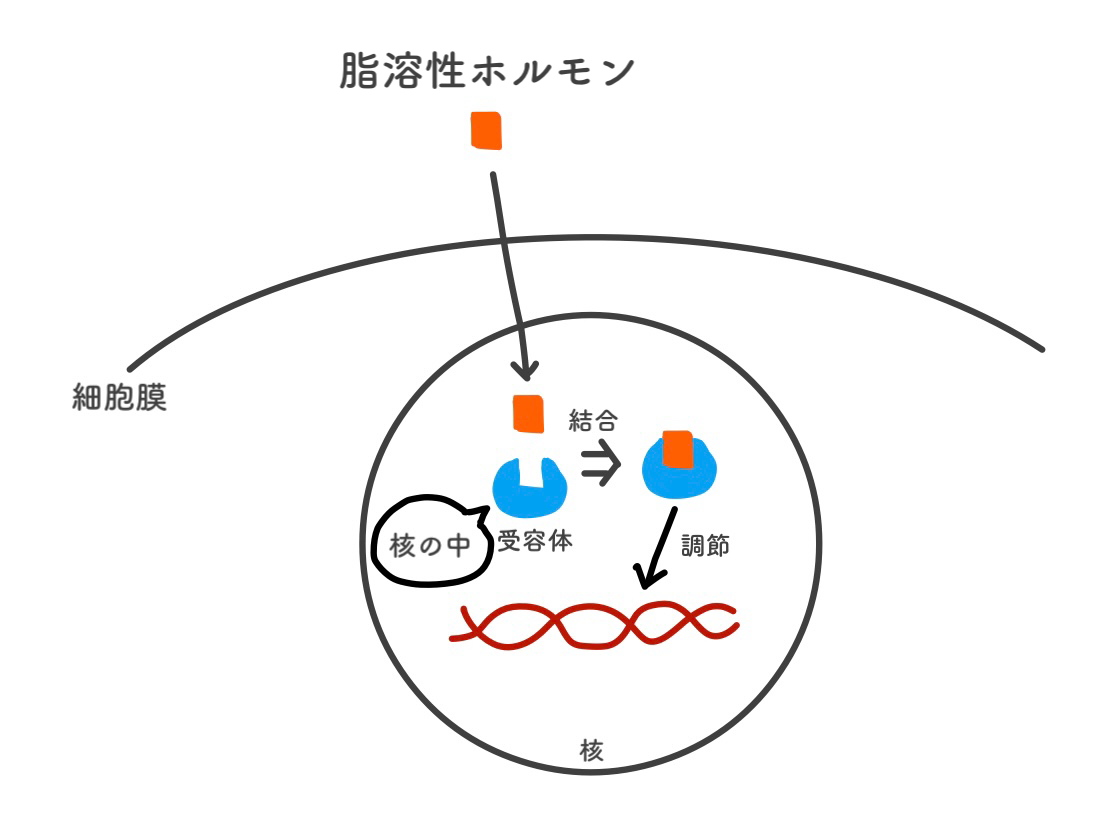

ホルモンは、水溶性のものと脂溶性のものに大別される。この2つのちがいはズバリ、細胞膜を通れるかどうか、だ。

脂溶性だと脂質二重膜である細胞膜を通過できるのに対し、水溶性は膜を通過できない。このため、2種類で受容体の存在する場所が異なるのである。

ホルモンは受容体に結合すると、遺伝子発現を調節することで、体の状態を調節している。

これをふまえて、2種類のホルモンの受容体の位置を見ていこう。

脂溶性のホルモン

代表例:糖質コルチコイド、鉱質コルチコイドなど。

これらは「ステロイドホルモン」と呼ばれる。

脂溶性ホルモンは、細胞膜を通過して細胞内に入り込み、細胞内で受容体と結合して遺伝子の発現を調節する。

水溶性のホルモン

代表例:インスリン・グルカゴン・アドレナリンなど。

インスリンやグルカゴンは、「ペプチドホルモン」と呼ばれる。

(アドレナリンは「アミノ・アミノ酸誘導体ホルモン」で、ペプチドホルモンではない)

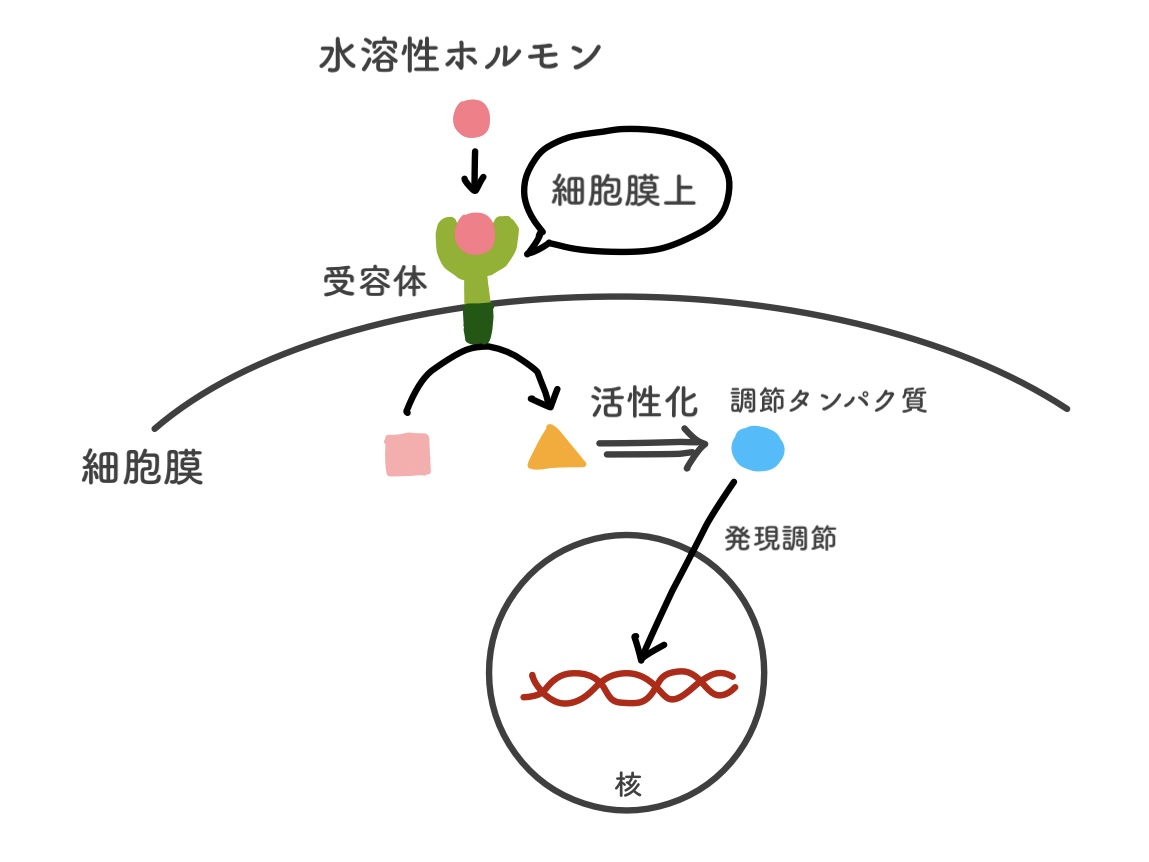

水溶性ホルモンは細胞膜を通れないので、細胞膜上で受容体に結合する 。その信号が細胞内に伝えられ、酵素や調節タンパク質が活性化し、最終的に遺伝子発現の調節につながる。

代表例以外の、上で表に挙げたホルモンの多くは水溶性。資料集にも載っているので確認しておこう。

この用語を含むファイル

関連動画

関連用語