状態方程式(物理)

概要

物理でも化学でも大活躍する状態方程式。ここでは物理の文脈から、気体の状態方程式を学ぼう。

ここでは、気体分子の体積を限りなく小さくして、分子間力を無視できるような理想気体という気体を考える。

熱平衡状態にある理想気体には、次の関係が成り立つ。(物質量を

これを(理想気体の)状態方程式という。

熱力学の問題を解く上では、

- 熱平衡状態にある理想気体であれば、どの時点でも成り立つ・立式できる公式であるということ(熱力学で大車輪の活躍を見せる)

- 平衡状態の気体の状態は、

の物理量で表されるが、状態方程式はこれらの つの状態量の間にある相互関係の式であり、 つは自由に決められるが、残りの つは状態方程式から自動で決まる、という理解

がとても大事になる。

歴史の流れ

まず

※const. は一定という意味。

これをボイルの法則という。

その後、

これをシャルルの法則という。(問題を解く上では、指定されていない限り、絶対温度は

以上

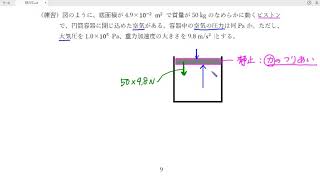

これまでは物質量(モル)が変化しない気体について考えてきたが、ここで、物質量も変化させるとどうなるだろうか?

例えば気体を半分に分けると、圧力や温度は変わらないものの、体積は半分、物質量も半分になるはずである。

なので、ボイル・シャルルの法則の右辺は、何かしら物質量(

実際に、

よって、★の比例定数は気体の種類によらないことになり、これを気体定数と名付けて、

となり、状態方程式が導かれた。

⾼温・低圧だと理想気体に近づくため、ボイル・シャルルの法則がよく成り立つのだが、実際の気体はそう甘くなく、状態方程式の精度が落ちる。そこで、修正版の状態方程式(例えば、化学で出てくるファンデルワールスの状態方程式など)が色々と提案されている。

補足

状態方程式を使うときは、単位を大事にしよう。

- 圧力

: - 体積

: - 物質量

: - 気体定数

: - 温度

:

気体定数の単位中の

気体の体積というのが、あまり実感が湧かないかも知れないが、気体は容器の中を充満しようとするので、もし何かしらの容器の中に入っていれば、気体の体積は容器の容積となる。

ちなみに、熱と温度をごっちゃにしてしまいがちだが、全くの別物。温度は状態量で、単位は

関連動画