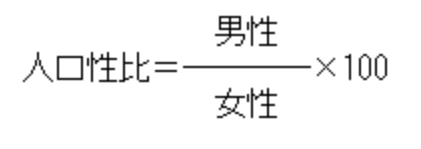

性比

性比

女性100人に対して男性が何人いるかという指標。

(総務省統計局HP)

- 100超→男性の方が多い

- 100未満→女性の方が多い

ということになる。

現在、世界全体では性比は100を超え、男性の方が多い。

日本の現況

日本全体の性比は95.4で、女性の方が多い。

これは、社会の高齢化が進んだことが要因(詳細は後述)。

また、

- 大都市では比較的性比が高い(男性が多い)

- 地方では性比が低い(女性が多い)

傾向がある。これの主な要因も高齢化の度合いの違いと考えられる。

傾向

100超(男性の方が多い)

- 都市部

- 工業都市

- 中国

- 子供が多く、高齢者が少ない地域(富士山型人口ピラミッドの地域)

は、性比が100を超える(男性の方が多い)ことが多い。

都市部

地方から男性が働きに出ることが多いため、田舎に比べて都市部では男性が多くなる傾向がある。

工業都市

鉱工業(特に重工業)、建設業が盛んな地域は、男性が多くなる傾向がある。

重化学工業が盛んな神奈川県川崎市では、2015年の性比は103.1で、現在よりも製造業が盛んだった1990年代には110を超えていた。

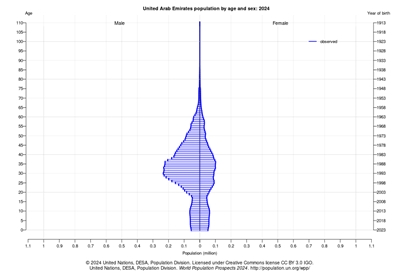

また、建設業が盛んな中東の産油国(ドバイなど)も、男性が多い。

(UAEの人口ピラミッド、UN Population Division)

(UAEの人口ピラミッド、UN Population Division)

中国

中国は特殊な国で、女子の生み控えが起こっていることから、性比が異常に高い。

富士山型人口ピラミッド

自然な状態でも、生まれてくる子供は男子の方がわずかに多く、年齢が上がるにつれて徐々に男女同数に近づいていく。

また、女性の方が平均寿命が長く、高齢者になると女性の方が多くなる(男性が早死にするため)。

したがって、子どもだけみると男子の方が多く、高齢者だけみると女性の方が多い。

そのため、年少人口の割合が高く、老年人口の割合が低い富士山型ピラミッドの国では、男性の方が多くなる傾向がある。

100未満(女性の方が多い)

- 高齢化が進んだ地域

- 田舎

では、性比が100を下回りやすい(女性の方が多くなりやすい)。

高齢化が進んだ地域

先ほど説明したように、平均寿命は女性の方が長い。

つまり、男性は早死にし、女性は長生きする傾向がある。

そのため、年齢が上がれば上がるほど、女性の割合が高くなっていく。

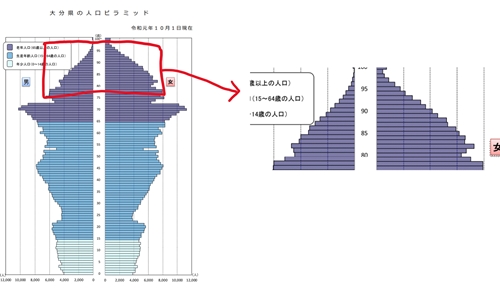

大分県の人口ピラミッドをみると、後期高齢者では、女性が圧倒的に多いことがわかる。

(大分県HPをもとに筆者加工)

(大分県HPをもとに筆者加工)

田舎

若い男性が都会へ働きに出る場合が多く、男性が減りやすいため性比が低くなる(=女性が多くなる)傾向がある。

関連動画