順像法

概要

なかなか教科書や参考書で整理されていない考え方、 順像法と逆像法。数学上級者向けの知識だとみなされることもあるが、軌跡と領域の分野では、順像法と逆像法の違いを知っておくとスッキリ理解できる問題も多い。なので、ここでは下の例題を通じて順像法の考え方を身につけよう。逆像法についてはこちらの「逆像法」の辞書を参照。

逆像法に比べると影に隠れがちだが、順像法を用いた方がスッキリ解ける問題もある。このように「okke」で検索して、順像法が活躍する演習動画をまとめて確認しよう。

例

【問】

【答】まずは状況を理解しよう。何を問われているかというと、

つまり、

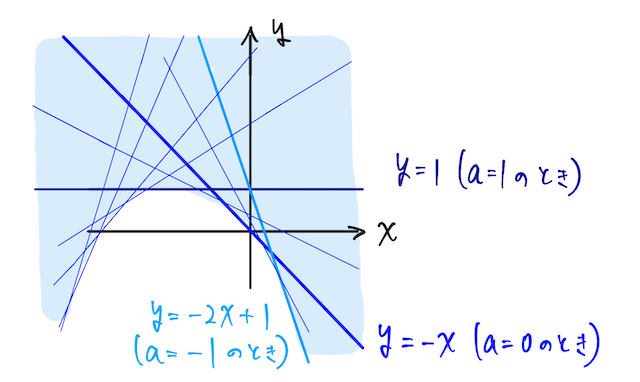

順像法では素直に、この対応に沿ってパラメータ

ここでは

となる。ここで

となるので、

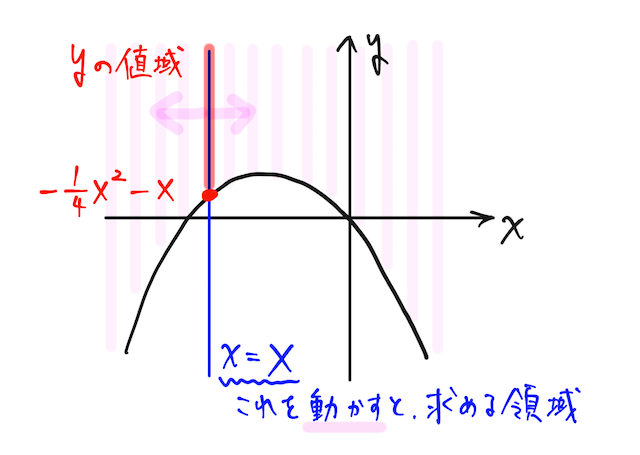

と求められる。固定していた

となり、これが求める領域となる。イメージとしてはこんな感じで、もともとある

この同じ問題を逆像法で解くとどうなるか、こちらの「逆像法」の辞書で確認しよう。

補足

問題によっては逆像法のほうがラクに解ける場合も多い。二つの考え方や違いを理解して、解きやすい方を選んでいくことが大切。

東京出版(大学への数学など)では、順像法を 「ファクシミリの原理」 と読んでいたりする。ちょっとずつ読み込んでいくFAXのイメージから命名されているが、現代ではFAXは絶滅危惧種なので、すみやかな改名が待たれるところである。

関連動画