沸点上昇

概要

「沸点上昇」とは、不揮発性の溶質が溶けた溶液では沸点が上昇する現象のこと。ただの水より塩水や砂糖水の方が沸点が高くなるということです。水の表面に塩や砂糖があると沸騰の勢いを妨げるイメージですね。

希薄溶液において沸点が上がる度合いは「質量モル濃度」に比例し、定数

詳細

沸点上昇の仕組み

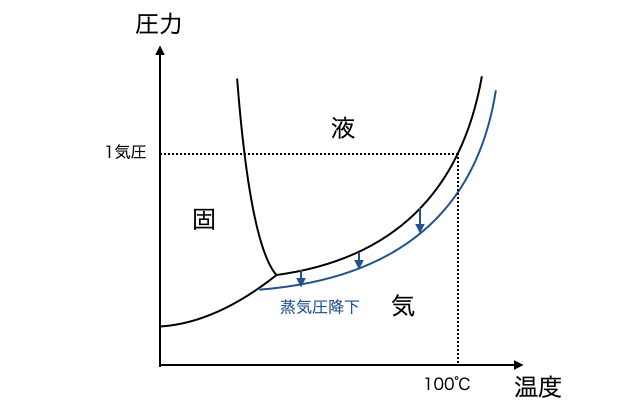

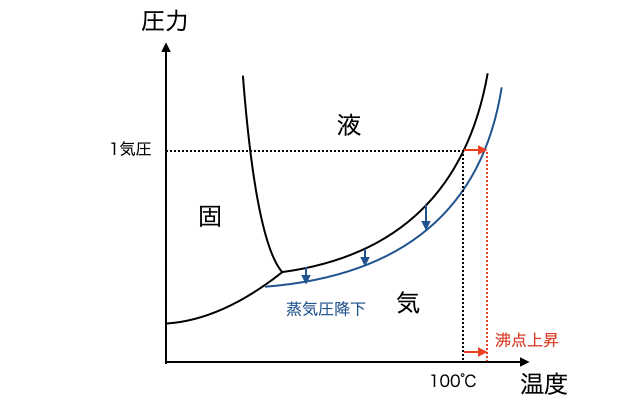

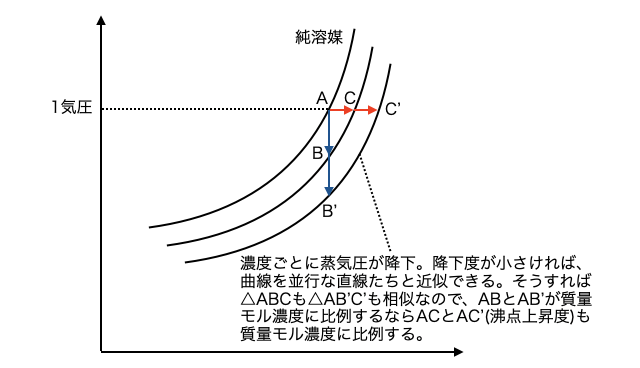

沸点上昇は「蒸気圧降下」と表裏一体の現象です。蒸気圧降下の辞書にあるように、不揮発性の溶質が溶けた溶液では蒸気圧が降下します。ここで、温度ごとの蒸気圧の大きさを表す蒸気圧曲線はそもそも状態図中の曲線でした。つまり溶液になって蒸気圧が下がると下図のように状態図が変化します。

すると、同じ温度での蒸気圧は降下しますが、同時に同じ蒸気圧を維持するためには高い温度が必要になることがわかります。蒸気圧曲線で1気圧になるときの温度が沸点でしたが、蒸気圧が下がることで沸点が右にずれていますね。これによって沸点が上昇します。

沸点上昇度の求め方

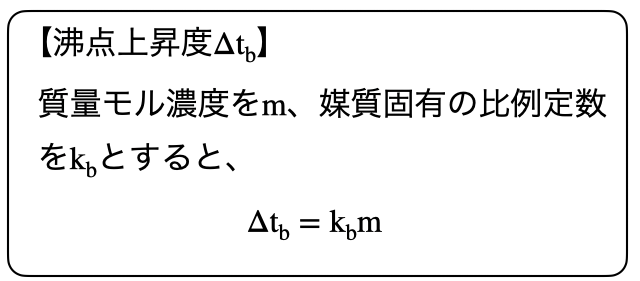

沸点の上がり具合を「沸点上昇度」といい、希薄溶液では溶液の質量モル濃度に比例します(*注1)。この結果だけを覚えて使えるようにしましょう。

ただ、気になる人のために少しだけ証明もしておきます(*注2)。まず蒸気圧降下のラウールの法則から、溶媒

よって蒸気圧降下度

となります。希薄溶液であれば

となります。ここで溶媒の質量を

となります。

と書けます。以上で蒸気圧降下度が質量モル濃度に比例することがわかりました。そして、希薄溶液であれば蒸気圧降下度は十分に小さいです。すると、蒸気圧降下による蒸気圧曲線は下図のように書けます。

よって沸点上昇度も質量モル濃度に比例し、その比例定数を

となります。

補足

- (*注1)希薄溶液の性質では、「粒の数の濃度」で考える必要がありましたね。だから例えば

の 水溶液では、 が完全に電離するため粒の濃度 として考える必要があります。 - (*注2)大学の熱力学で「化学ポテンシャル」というカッコよさげな知識を身につければもう少し明確に理解できますが、それは大学に入ってからのお楽しみ。凝固点降下、浸透圧なども熱力学で考えることができます。

関連動画