東大に現役合格した世界史勉強法

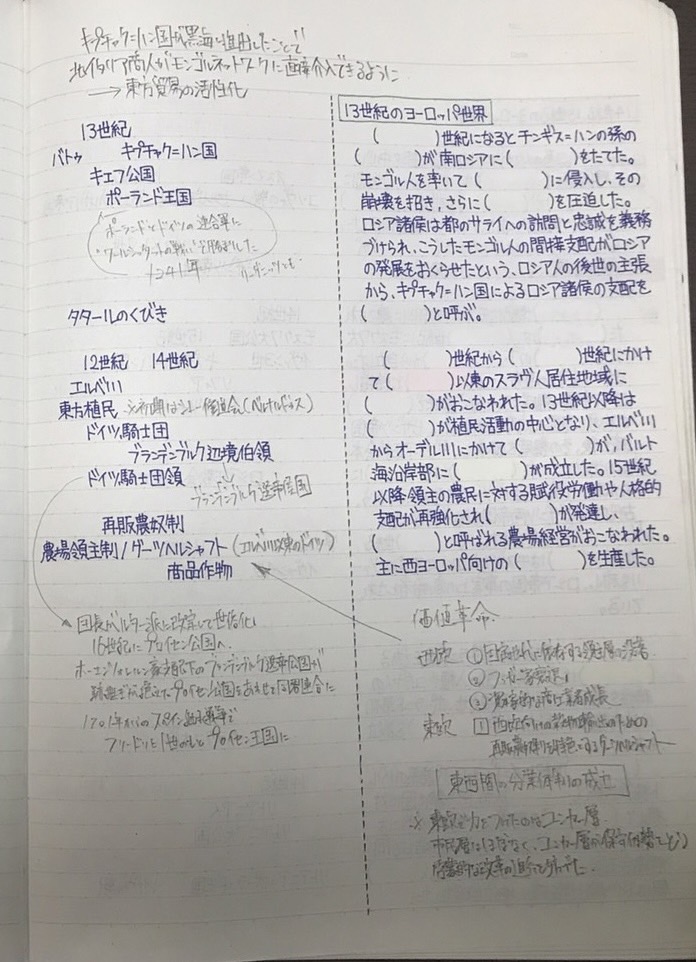

私は今、ちょうどゴールデンウィークということもあって実家に帰省しています。実家の本棚を見てみると、懐かしいテキストがたくさん。3年前の努力の軌跡がそこにまだ保管されていました。せっかく昔のテキストが手元にあるので、その写真をお見せしながら、私がどのような勉強をして東大に現役合格したのかを紹介したいと思います。世界史編 part4 です!

part1 はこちら。

part2 はこちら。

part3 はこちら。

世界史の過去問はどう使う?

さて、今回は世界史の過去問についてです。

ものすごくぶっちゃけた話をすると、世界史は「知ってさえいれば解ける」教科です。そのため、何度も何度も過去問を解く必要はあまりないように思います。私自身、自分で時間を測って過去問に取り組んだ回数は5回もないはずです(それとは別で校外模試などで解いていたりはします)。わざわざ過去問を解かなくても、自分が暗記しきれていない箇所くらいは把握しているべきで、それに基づいて暗記作業を行うことの方が圧倒的に優先度が高いでしょう。

かといって過去問はほとんど触らないのかと言われると、そんなことは全くありません。問題を時間を測って解くことこそあまりしていませんでしたが、その解説はしっかりと目を通していたんです。

私は「過去問を解く」よりも「過去問の解説を読む」ことに価値を感じていました。

大事なことなのでもう1度言いますが、世界史は「知ってさえいれば解ける」教科。つまり、自分の知らない歴史の切り抜き方、歴史のつながりなどはどんどん知識として取り入れていくべきだと思うのです。そうした時に、過去問の解説は非常に役に立ちます。「こことここって実はこんな繋がりがあったんだ!」とか「こことここはこういうジャンルとしてまとめることができるな」とか、新しい気づきを多く得ることができ、より一層知識に深みが出て、暗記効率も高まるというわけです。

過去問の解説を読んで得た情報は、まとめノートに書き込みます。

流石に過去問を見始めたのは高校2年生の後半、東大模試の過去問に手を出し始めたのは高校3年生になってからですし、そもそも過去問はどこにどの単元の問題が散らばっているのかがわからないので、まとめる段階で盛り込むこともできず、仕方なく余白に鉛筆で書き込んでいました。

こうして書き込んだ内容も、自分で作ったノート上の自分で決めた場所に自分の言葉で書き込んでいるわけなので、「ここにこんなことメモしたな」というイメージで記憶することができるんですよね。

まとめ

part1 から part4 まで、長々と世界史の勉強法について説明してきました。

高校1年生の時は定期テストで70点も取れていなかった世界史が、このやり方で得意教科となり、最後には東大の二次試験で、その年の合格者平均点を上回る60点満点中43点を取ることができました。私には間違いなく最適な勉強法だったと思います。

この勉強法は、どこかに転がっていた記事や先輩の助言などを参考にしたものでは全くありません。自分で試行錯誤して辿り着いた勉強法です。だからこそ、自分に完璧にフィットしたものとなっていたのだと思います。

もしかすると私のこのやり方をやりやすいと感じる方もいるかもしれませんが、このやり方が正解というわけではないというのは頭に留めておいてください。高校生は考えることが大切です。与えられた情報を何も考えず受け入れていくのではなく、どれが自分に必要なものなのかを考えてみてください。

自分で真剣に考えた結果、「自分にはこれが必要だ、このやり方しかない」と思えるようなものにたどり着くことができれば、超効率的なやり方であれ、泥臭いやり方であれ、それはあなたが最も真剣に取り組めて、最もあなたの実力を伸ばしてくれるやり方だと思います。

みなさんを応援しています。

ここまで読んでくれた方、ありがとうございました。