赤本って必要?

どうも、フジです。

英語についてのpart1、数学についてのpart2に引き続き、一橋大学志望の受験生の方からいただいた「そろそろ赤本を解き始めたいが、どういうプランで進めていけばいいかわからない」「そもそも購入すべきか?」という質問に答えていこうかなと。

社会の過去問は1年分で足りる?

さて、今回は社会の過去問について。

英語は「過去問はガッツリ解くべき」、数学は「過去問を解くに越したことはない」という話でしたが、社会についてはどうでしょうか。

ぶっちゃけ、社会は「過去問を解くのは1年分で十分」だと思います。

私は東大志望の高校生だったので、世界史と地理の両方で二次試験対策を行なっていたのですが、社会2科目については、過去問を十数年分も解いたような記憶なんて微塵もありません。取り組んでいてもせいぜい2-3年分なはずです。

じゃあなぜ社会は、多くの過去問を解く必要がないのか。

答えは簡単、社会が「知ってたら解ける教科」だから。

社会って基本、きちんと暗記学習ができていれば、答えは書けるんですよ。そのため、どのような問われ方をするのか、どのような知識どうしを結びつけておく必要があるのかを知るために、最低限1年分は解く必要があるでしょうが、それ以上に解く必要性はないように思うわけです。時間をかけて過去問を繰り返し解くような暇があるなら、もっともっと暗記を頑張るべきでしょう。

解くのではない、解説を読むのだ

前節で、社会は「過去問を解くのは1年分で十分」と述べました。確かに”解く”のは1年分で十分なんですよ。でも、社会における過去問の主な使い方は、実は、それを”解く”じゃあないんです。

重要なのは、問題というよりもむしろ過去問に付属している解説のほう。過去問に付属している解説をじっくり読んで、それを知識として蓄える、こういう使い方がメインになってくるんですね。

赤本でも青本でも、それこそ冠模試の解説でもいいので、試しに解説をじっくり読んでみてください。「ここってこういう繋がりがあるんだ!」「ここってそういう捉え方ができるんだ!」といった新しい発見が、めちゃくちゃたくさんあるはずです。最難関大学の社会の解説って、教科書や資料集を読んでいるだけじゃ気が付かなかったような視点を与えてくれる、そこに価値があるんですよ。

私は、問題を解くということはほとんどしていませんが、社会の赤本の解説はしっかりと読み込んで、全て覚えました(さすがに地理は、古すぎるて参考にならない部分もありましたけどね)。25年分の過去問では物足りなかったので、英語同様、駿台/河合/代々木の東大模試の過去問を各10年分ほどメルカリで買い集めて、解説を読み込みましたよ。

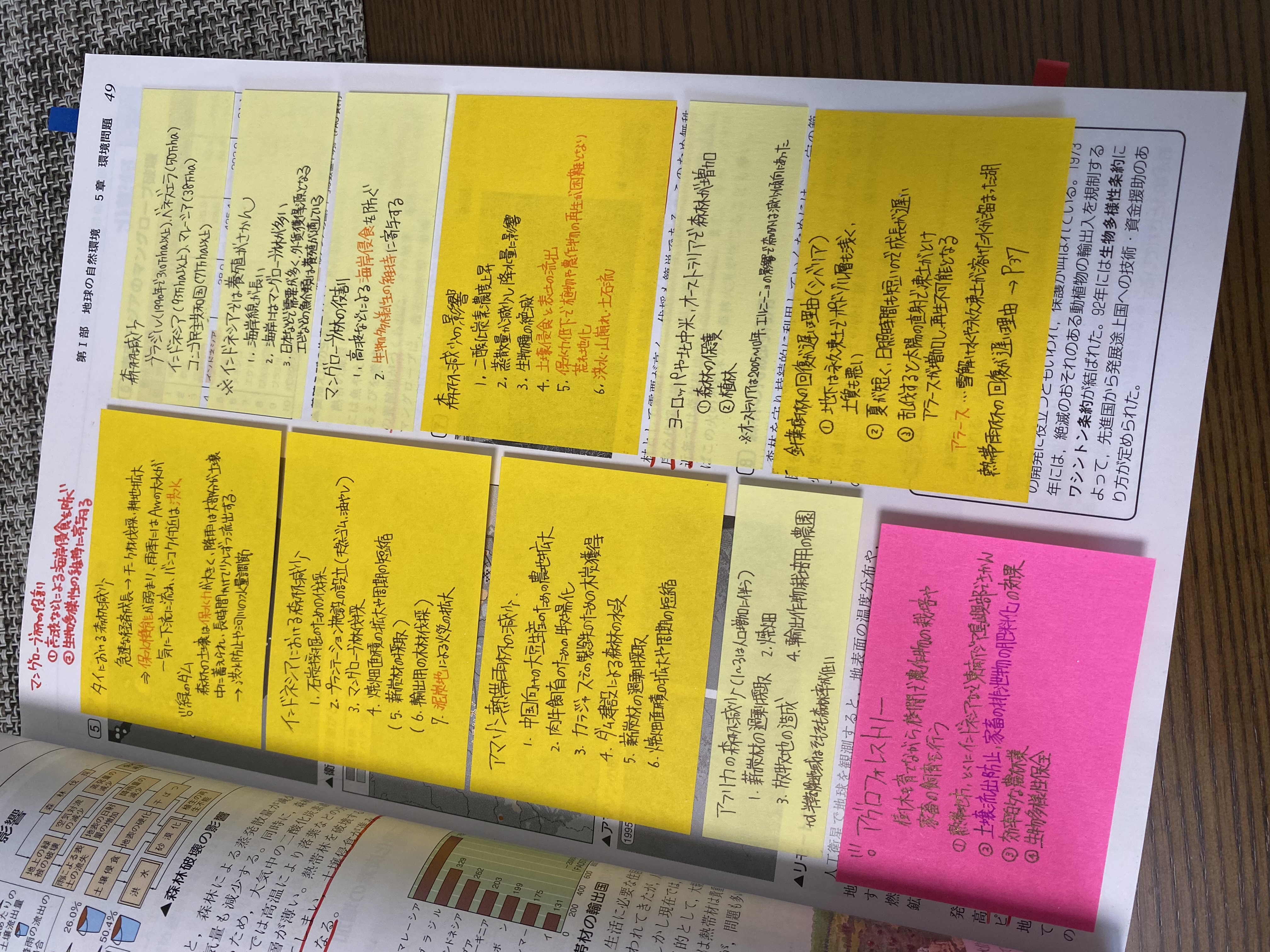

ちなみに解説を読んだら、そこで得た知識の全てを自分がいつも使っている参考書やノートに書き込むようにしていました。例えば地理ならこんな感じで。

「この地域の森林が減少しているのはなぜか」という問いに対して、試験本番中土壇場で答えを考えるなんてのは天才のやることで、私みたいな凡人は過去問や参考書を利用して解答に使えそうな「森林が減る原因」をリストアップして事前に暗記しておき、その中から辻褄が合うようなものを選ぶというスタイルをとるわけですよ。だから、「〇〇はなぜか」の問いに答えるのに使えそうなものを収集してストックしておくために過去問の解説を読むんです。

というわけで、社会は「過去問を解くのは1年分で事足りるが、解説は可能な限り遡って読み込むべき」ということです。

次回はラスト、国語の過去問についてです。たぶん明後日の投稿になるかと思います。