降水

定義

空から降ってくる雨・雪などの総称。

雪も含むことに注意。

降水の要因

降水が起きるためには、

- 上昇気流

- 水蒸気

が絶対に必要となる。どちらが欠けても降水は起きない。

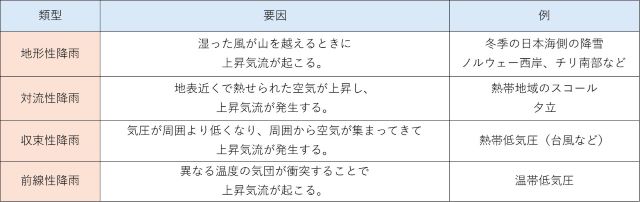

降雨の発生要因

降雨の発生には主に4つの要因がある。

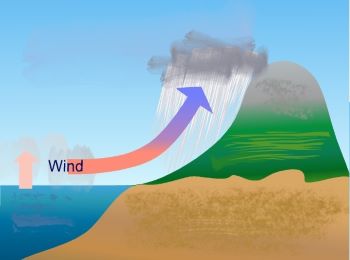

地形性降雨

湿った風が山脈にぶつかると、山を登り、越えて反対側に吹き下ろす。

山を登ることが即ち上昇気流となり、雲をつくって降水をもたらす。

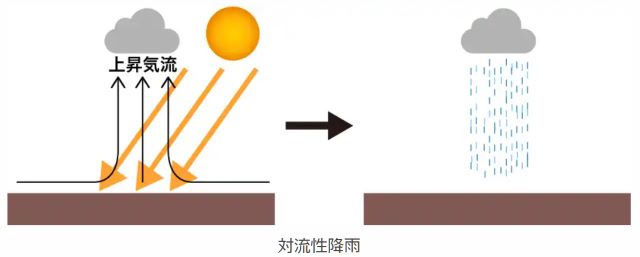

対流性降雨

熱帯や夏の暑いときには、地面が非常に強く熱せられ、地表付近の空気が急激に温められる。

温められた空気は急速に上昇し、強い上昇気流をつくって降雨をもたらす。

(ちとにとせさんより)

(ちとにとせさんより)

収束性降雨

周囲に比べて相対的に気圧が低くなった時、周囲から空気が流れ込んでくる。

集まった空気は逃げ場がないので上に流れていき、上昇気流をつくって降雨をもたらす。

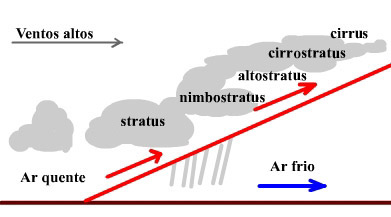

前線性降雨

冷たい空気と暖かい空気がぶつかると、暖かい空気の方が軽いので暖かい空気が冷たい空気の上に乗り上げていく。

その過程で上昇気流が発生し、降雨がもたらされる。

降水量の世界的分布

降水量は、大まかに見ると大気の大循環に伴う気圧帯の影響を大きく受ける。

赤道低圧帯と亜寒帯低圧帯では低気圧が頻繁に発生し、降水量が多い。

また、中緯度の大陸東岸は、季節風の影響により、降水量が多くなる。具体例が東・東南・南アジア、ギニア湾北岸など。

大山脈に対して恒常風の風上側も、地形性降雨によって降水量が多くなる。具体例がノルウェー西岸、チリ南部など。

関連動画

(

(