さまざまな集落

日本のさまざまな村落

村落のさまざまな形態を紹介したが、その他にもさまざまな形態・成り立ちを持つ村落が存在する。

そのなかでも、日本にみられるさまざまな村落を解説する。

新田集落

江戸時代以降、新田開発が盛んになった。

新田開発では、それまで何もなかったところに新たに村をつくるため、計画的な村落がつくられる。

代表的な新田集落の形態は路村で、道路脇に家屋が並び、家屋の後ろに細長く伸びる田畑を耕作する。

関東平野や武蔵野台地などでよくみられる。

(埼玉県所沢市、国土地理院地図・空中写真閲覧サービスをもとに筆者加工)

谷口集落

扇状地の扇頂に形成される集落。

山間部と平野をつなぐ場所であり、交易の拠点として発展した。

関東平野と周辺の山地との間に多く、有名なものに埼玉県の寄居、東京都の青梅などがある。

屯田兵村

北海道にみられる集落。

北海道は明治以降に開拓が開始された。明治維新で失職した士族、新天地を求める平民に土地と職を与え、北海道の開拓と軍備増強を進めて北方からの脅威に対処すべく、農民兼兵士として入植したのが屯田兵であった。

札幌近郊、石狩、空知地方に多くみられる。

条里制集落

奈良時代以降、古代日本の条里制に基づいて形成された集落。

土地を碁盤の目状に区切り、農民に土地を与えた。

碁盤の目状に整然と並んだ道路や集落、水田が特徴。

古くから開発されていた近畿地方を中心にみられる。

(国土地理院地図・空中写真閲覧サービスをもとに筆者加工)

(国土地理院地図・空中写真閲覧サービスをもとに筆者加工)

納屋集落

千葉県九十九里浜の海岸付近でみられる集落。かつて漁業用の「納屋」だった家屋に移住し、住居となったもの。

浜堤上に家屋が列をなして並んでいる。

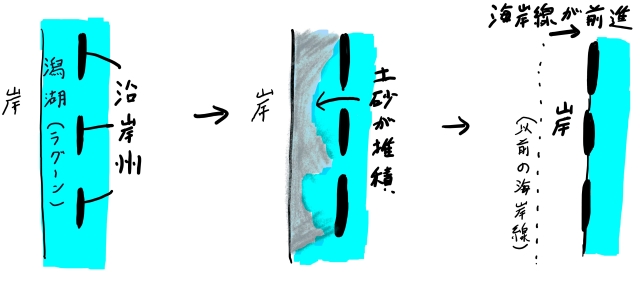

江戸時代まで九十九里浜では土砂の堆積が盛んで、海岸線は年数メートル程度前進していた。

人々は海岸から離れた場所に住み、海岸に近いところに漁業用の道具を納める納屋を作っていたが、年月が経つと海岸線がどんどん前進してしまい、海岸線が納屋から遠くなっていった。

そこで、人々はもともと納屋だった場所に移住し、海岸線に近い所に新しく納屋を建設した。

このようにして、もともと納屋だった場所に移住してできた集落を納屋集落と呼ぶ。

現在では開発が進み、納屋集落の面影は薄れているが、地名に「納屋」と残されている地区が複数存在する。

輪中集落

濃尾平野の、木曽三川下流域にみられる、川に囲まれた地域にみられる集落。

要は川の中州のような状態で、水が得やすいために開発された。

しかしながら洪水被害も多いため、村全体を堤防で囲み、洪水時の避難用の小屋である水屋を建設するなど、厳重な洪水対策がみられる。

詳しくは、NHK for schoolの動画がわかりやすい。

この用語を含むファイル

関連動画