小売業

簡単なまとめ

最終消費者に物を販売する商業の形態。

販売額は人口にほぼ比例する。

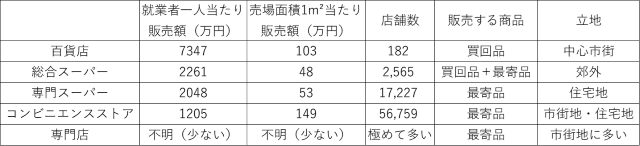

店舗の営業形態は、大きく分けると

- 百貨店

- 総合スーパー

- 専門スーパー

- コンビニエンスストア

- 専門店

に分類される。

また、近年はドラッグストア、通信販売やインターネットショッピングも成長している。

買回品と最寄品

商品は、買回品と最寄品に分類されます。

- 買回品・・・高級品

- 最寄品・・・日用品、食料品など

買回品はお街に出かけて買うような、日常的には買わないようなちょっと高い商品、

最寄品は、近所のスーパーやコンビニで買うような身近な商品です。

業態

百貨店

中心市街地に立地。電鉄系百貨店は、ターミナル駅に隣接している場合が多い。

主に買回品が販売され、店舗当たり・就業者一人当たり・売り場面積当たり販売額が大きい。店員によるきめ細かな接客が行われる。

バブル崩壊以降、店舗数・売上共に減少傾向。一時期は急増した外国人観光客による爆買いで業績が上向いたが、近年は爆買いも落ち着き再び業績は悪化している。

総合スーパー

大型ショッピングセンターがこれに分類される。

郊外、特に幹線道路沿いに立地することが多く、自家用車でのアクセスが主。広大な駐車場を備える。

買回品から最寄品まで多数の商品を備え、一か所で買い物が済むワンストップショッピングが可能となっている。

広大な敷地を確保するため、売場面積当たりの販売額は低い。

店舗数は増加傾向。

郊外型の総合スーパーの増加により、中心市街地の衰退・シャッター街化が問題視されている。

専門スーパー

街中にある、よくある「スーパー」。

住宅地に立地することが多い。

最寄品、特に食品を中心に取り扱う。

店舗数は多いが、コンビニには遠く及ばない。

コンビニエンスストア

市街地、住宅地、郊外の幹線道路沿いなど、様々な場所に出店。

食料品など最寄品の取り扱いが中心。

POSシステムを活用した効率的な商品の陳列・在庫管理により、売場面積当たりの販売額を高めている。

専門店

いわゆる個人商店。

店舗数は小売店の中で最も多い。

一方、従業者一人当たり・売場面積当たりの販売額は低く、生産性が低い。

個人商店が集まるいわゆる商店街は、近年衰退傾向がみられる。

インターネットショッピング

インターネット環境の整備に伴い、近年急速に成長。

実店舗を持たないことにより、

- 人件費・地代等の経費削減→更なる値下げが可能

- 店舗の営業時間・場所に縛られず、いつでもどこでも購入可能

という利点がある。

インターネットショッピングの普及に伴い、宅配便の配達件数が増加するという影響もあった。

関連動画