ウイルス

ウイルスとは

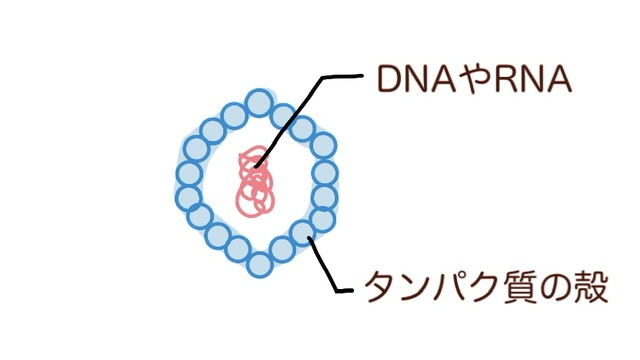

ウイルスとは、遺伝物質(DNAかRNA)とタンパク質の殻からなる物質のこと。

原核生物よりも小さい物質。

インフルエンザやエイズなどといった病気を引き起こす原因となる。

※ウイルスの基本構造

ウイルスは生物?

高校生物では、ウイルスは一般的に生物ではないとされる。

ウイルスと生物のちがい

生物の3つの定義は、

①体が細胞でできている(細胞膜で仕切られる)。

②生命活動を行う。

③遺伝物質としてDNAを持ち、自ら増殖する。

これに対してウイルスは、まず、細胞膜ではなく、タンパク質の殻で仕切られているので、細胞でできているとは言えない。よって①を満たさない。

次に、ウイルスは自ら栄養を取り込んだりエネルギーを使うなどといった生命活動は行わない。よって②も満たさない。

そして、ウイルスの一部は、確かに生物同様DNAという形の遺伝情報を持ってはいる(←生物との共通部分)が、自ら増殖することはできない。よって③も半分は満たさない。

このようにウイルスは生物の定義をほぼ満たしていないため、生物ではないとされるのである。

どうやって増殖?

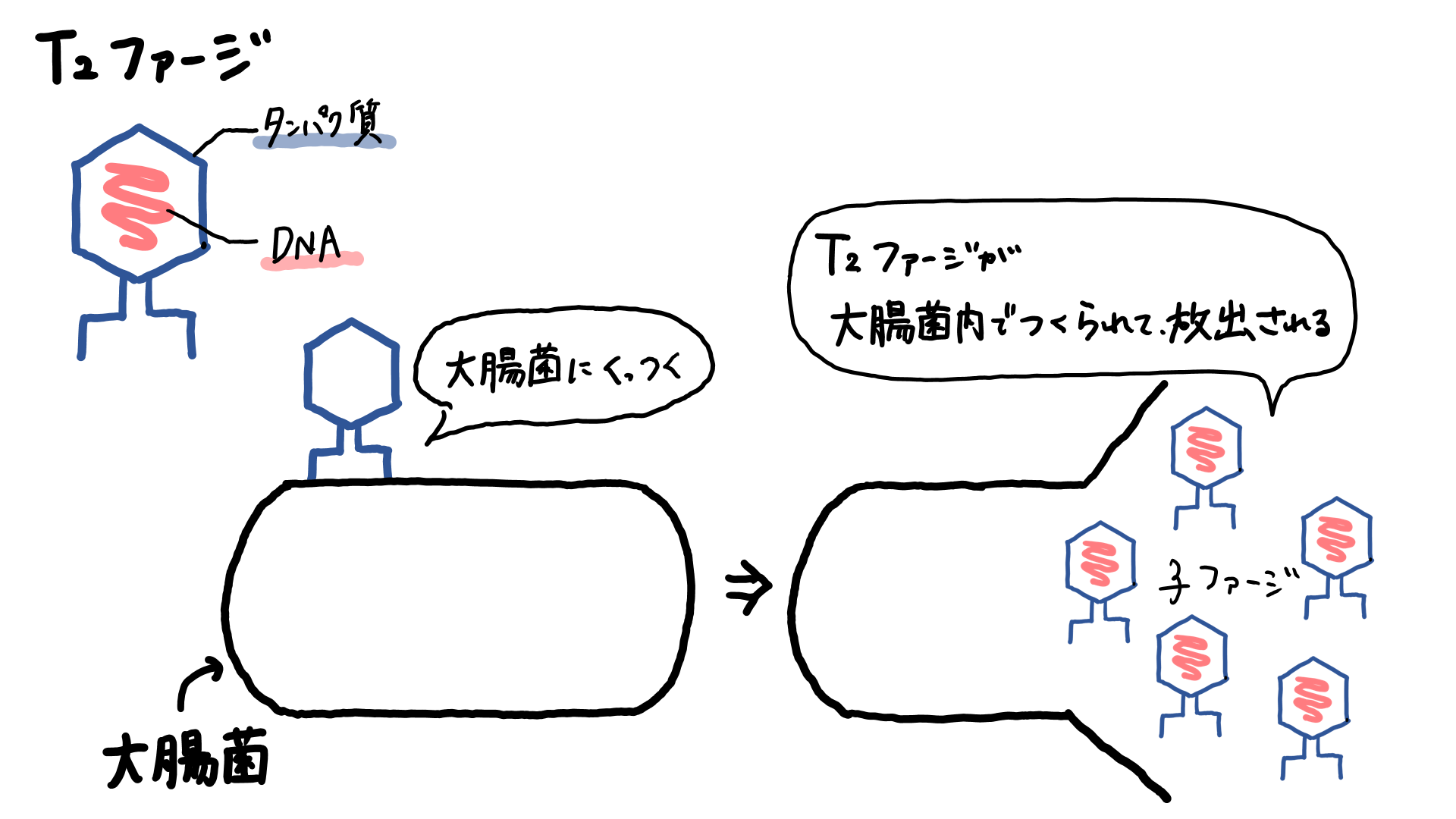

ウイルスは自ら増殖できないので、生物の体に侵入し、その生物が持つ細胞内の物質や生命活動を利用して増殖する。

例えば、生物基礎で登場するファージも、ファージ単体で増殖するのではなく、大腸菌の中で増殖し、大腸菌の殻を破って子ファージが出てくる。

(以下図は「ハーシーとチェイスの実験」より引用)

ファージを用いた実験について復習したい人は、「おうち生物 ハーシーとチェイスの実験」をチェック!

関連動画

関連用語