漢

概要

中国の王朝政治の基礎となる漢王朝のお話です。

間に新が立てられ、その前を前漢、その後を後漢と呼びます。

まとめ→中国王朝

時代

前202年〜220年

場所

詳細

劉邦が中国を統一し皇帝の座につき(高祖)、漢王朝を立てます。

のちにたてられた漢と区別するため、前漢と呼ぶことも多いです。

新都長安を建設、郡県制と封建制を併用する郡国制をとりますが、呉楚七国の乱の鎮圧により集権体制を強めます。

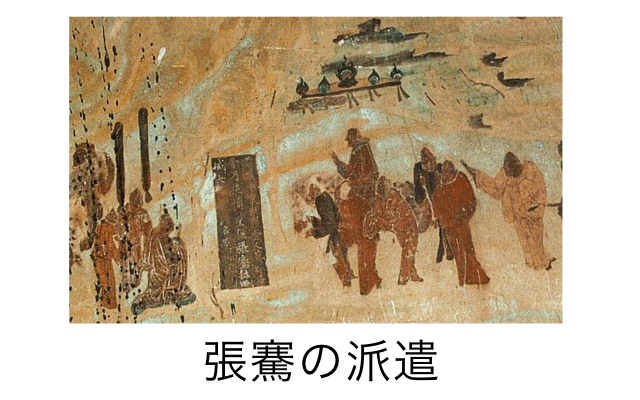

二代武帝は張騫を西域に派遣したり、朝鮮に楽浪郡など4郡を設置するなど拡大政策をとりました。

また、董仲舒の提案により儒学が官学とされ、社会秩序の安定化も目指されました。

しかし、対外政策の影響で財政難に陥ると、均輸・平準などで財政難を乗り切ろうとしますが成功せず、武帝の死後は皇帝の権力は落ち、側近の宦官や外戚が権力を求めて争います。

そして8年、外戚の王莽が新を立て前漢は倒れますが、急激な改革によりすぐに赤眉の乱が起き、劉秀が漢を復興します。

この漢を後漢と呼びます。

劉秀は皇帝となり(光武帝)、内政を重視し郷挙里選を導入するなどしますが、彼の死後には再び宦官や外戚、豪族などが権力争いを繰り広げ、2世紀末に起きた黄巾の乱を発端に、各地に軍事集団が割拠し220年に後漢は滅びます。

この用語を含むファイル

関連動画