反射 高校生物

概要

動画投稿日|2021年3月28日

動画の長さ|6:21

【 note : https://note.com/yaguchihappy 】

反射弓についてわかりやすく講義します。

語呂「室外機は介在しない(膝蓋腱反射は介在神経なし)」

*背根=後根、腹根=前根です。

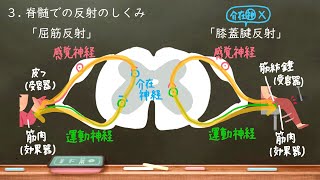

●刺激に対して意識とは無関係に起こる反応を反射という。反射の中枢は脊髄・延髄・中脳などにある。(大脳ではない!)

●受容器によって受容された刺激の情報を、反射中枢(脊髄など)から、直接、効果器へ伝えるための経路を反射弓(はんしゃきゅう)という。

*経路の形が弓みたいだから反射弓という。

●しつがい腱(ひざ関節のすぐ下のあたり)を軽くたたくと、足が上がる。これをしつがい腱反射(しつがいけんはんしゃ)という。しつがい腱反射では、筋紡錘(きんぼうすい)という受容器が筋肉の伸びすぎを感知し、強制的に筋肉を収縮させている。

●筋紡錘のように、自己の体の置かれている状態を受容する受容器を自己受容器という。

*しつがい腱反射は、介在神経を経ない特殊な反射である。

*しつがい腱(膝蓋腱)とは、大腿四頭筋の腱である。腱とは、筋肉の端を骨格につなぐ強靭な結合組織のことである。

●四肢の皮膚に傷害を引き起こすような強い刺激を与えると、その肢を引っ込める(体幹に近付ける)。これを屈筋反射(くっきんはんしゃ)という(脊椎動物で普遍的に見られる脊髄反射である。除脳した脊髄ガエルでも容易に観察できる)。屈筋反射では、しつがい腱反射と違い、介在神経が関わる。

●筋紡錘は、脊椎動物の骨格筋にあり、筋の伸張を受容する自己受容器である。具体的に葉、直径約100μm、長さ3~15mmの被膜の中に、数本~十数本の小さな筋繊維をもつ構造である。筋紡錘中の筋繊維には感覚神経終末がぐるぐると巻き付いており、筋の伸張を受容して活動していると考えられている(筋肉が引き伸ばされると、神経終末は脱分極されることが知られている)。特に筋が急速に引き伸ばされた時に興奮する。

●ひざ関節のすぐ下をハンマーでたたくと、ひざを伸ばす筋肉が収縮し足が跳ね上がる(これがしつがい腱反射である。筋紡錘が一瞬引き伸ばされ、筋が反射的に収縮する)。

「伸筋」が収縮して足が伸びるわけだが、少し詳しく見てみると、この時、「屈筋」の収縮は抑制されている。

*「伸筋」は、その収縮によって骨格を伸展させる(伸びさせる)筋肉であり、屈曲を引き起こす「屈筋」と拮抗している(伸筋と屈筋のように、相反する運動ないし張力効果をもち、力学的に対抗しあう筋肉のセットを拮抗筋という)。

筋紡錘から伸びる感覚ニューロンから出た枝は、抑制性介在ニューロンを介して、屈筋の運動ニューロンを抑制することがわかっている(屈曲を引き起こす筋肉の収縮を抑制する)。すなわち、感覚ニューロンは、伸筋の運動ニューロンを興奮させると同時に、抑制性の介在ニューロンを介して、屈筋の運動ニューロンの興奮を抑制する。

#生物

#反射

#反射弓

関連動画

関連用語