花芽形成(短日植物・長日植物・光中断について) 高校生物

概要

動画投稿日|2015年8月6日

動画の長さ|7:28

【 note : https://note.com/yaguchihappy 】

長日植物や短日植物の花芽形成について解説します。

*短日植物の語呂「朝にキックしてくれる気の短いタバコ女がいーね(アサガオ、キク、短日植物、タバコ、オナモミ、イネ)」

*長日植物の語呂「何故あぶない小麦色の長い大根足放り出す!?(ナズナ、アブラナ、コムギ、長日植物、ダイコン、ホウレンソウ)」

中性植物の覚え方「おいしいのが中性植物(トウモロコシ、トマト、エンドウ、ナス)」これは意味ない覚え方ですね。すみません。

*テスト中、短日植物の定義を「短日植物=日が短いと花芽形成=暗期が長いと花芽形成=限界暗期より暗期が長ければ花芽形成」と面倒でも書いておくと、ケアレスミスが防げます。

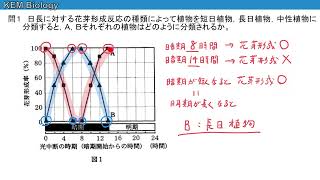

*花芽形成のグラフに関する講義はこちら↓

https://youtu.be/ERcjMSRMz4w

●連続した暗期(自然界では「夜」)の長短によって、花芽(かが)の形成などが左右されることが知られている。このような性質を光周性(こうしゅうせい)という。

*光周性:1日の明期・暗期の長さ(光周期)に対する生物の応答あるいは応答性。

*花芽(かが、はなめ):展開して花になる芽。

●光中断を行うときの光は、赤色光が有効である。なお、その効果は、遠赤色光によって打ち消すことができる。光中断の時、光を感知するのは、フィトクロムである。

●花芽形成では、頂端分裂組織が花序分裂組織へと転換し、花序分裂組織から花芽分裂組織が分化してくる。花芽分裂組織では、がく、花弁、雄しべ、雌しべなどの花器官原基が分化する。その後、成熟した花芽になり、最終的に花芽が開いて開花に至る。

●今からおよそ100年前、アメリカの農務省に努めるGarnerとAllardは、タバコやダイズが、アメリカ北部では開花しない原因を研究し、これらの品種が日長が一定以下になると花芽を形成し開花することを見出した。これが光周性の発見となった。

●花芽形成と日長との関係から、種子植物は、短日植物・長日植物・中性植物に分けられる。

(1)短日(たんじつ)植物・・・暗期が限界暗期以上で花芽形成。

短日植物の例)アサガオ、キク、コスモス、オナモミ、イネ、ダイズ

注意:短日植物とは、「限界暗期の短い植物」ではない!限界暗期の長さは植物ごとに決まっており、「その時間より暗期が長くなると花芽形成する」のが短日植物である。

(2)長日(ちょうじつ)植物・・・暗期が限界暗期以下で花芽形成。

長日植物の例)アヤメ、コムギ、アブラナ、ダイコン、ホウレンソウ、シロイヌナズナ

(3)中性植物・・・日長と無関係に花芽形成が起こる。

中性植物の例)トマト・ヒマワリ・セイヨウタンポポ・エンドウ・ソバ・トウモロコシ・ナス・キュウリ・メロン

●短日植物では、短日処理中の暗期をごく短時間の光照射で中断(光中断)すると、花芽形成が起こらなくなる。このことから、花芽形成には一定時間以上の連続した『暗期』が必要であることがわかる(光中断の前後で、明期の長さは変えていないことに注意)。

この時の反応には光受容体であるフィトクロムが関わる。暗期中に赤色光を当てると光中断の効果が現れるが、すぐに遠赤色光を当てるとその効果は打ち消される。

●なお、高校生は全く気にしなくてよいが(テストでは無視する)、ほぼすべての植物は、一定以下の日長では開花しない(そのような日長を「下位の限界日長」と言う)。したがって、一定限界以下の日長で開花しないのは長日植物だけではない。ただし、短日植物の「下位の限界日長」は非常に短く、ふつうは5時間以下である。そのような状況は、植物が生活するような自然界にはない日長である。

●昔は、植物は、栄養を貯め続け、そして栄養が貯まり切ったところで、花を咲かせると考えられてきた。

しかし、花芽形成と『光周性(1日の明期・暗期の長さに対して生物が反応する性質)』を学んだ我々からすれば当たり前だが、人工的に日長を調整すると、「どんどん成長する(伸びる)が、花は咲かない」ということがあり得ることがわかった。

我々が今回学んだように、栄養が貯まりきったところで自動的に花が咲くのではなく、日長によって花芽形成が調節されていたのである。

その後、短日植物は夜が長い時に、長日植物は夜が短い時に開花が促進されることが確認された。

●厳密には短日植物ではなく長夜植物とすべきだが、ふつう光周期は24時間サイクルであり、我々は夜寝てしまうので、夜の長さは何となくイメージしにくいのもあって、短日、長日と呼んでいる。

●花芽形成を誘導するために、低温を経験することが必要な場合もある(冬を越したことを確実に認識し、誤って冬前に開花してしまうことを防ぐため。日長変化だけの情報では開花時期を誤る危険がある)。

人為的に、花芽形成を誘導するために低温処理をすることを『春化処理(しゅんかしょり)』という。

●花芽形成とは少し話が違うが、上記と似た話として、低温を経験しないと発芽しない種子がある。これも、冬前に誤って発芽し、死んでしまうことを避けるためだと考えられる。

●ちなみに、厳密に短日植物、長日植物、中性植物を分けることなど当然できない。中性植物と呼ばれるものでも、長日か短日のどちらかによって開花が促進される傾向があるものもある。また、短ー長日植物や長ー短日植物など、正しい順番で日長条件が必要な植物もいる。

●動画では、「開花」と言っているが、当然、正確には、開花までのステップには、

①催花(栄養成長からの転換)②花芽創始③花芽分化④花芽発達⑤花芽成熟⑥開花

がある。②~④を花芽形成と呼ぶことが多い。そして、植物によって、それぞれの段階で、どのような日長条件のシグナルをどの程度キャッチするかは異なる。しかし、開花に特別な条件が必要な場合を除き、花芽が形成されれば開花が起こると考えてよい。

●光周性を示す植物は、日長を葉で感知している。葉で『フロリゲン(花成ホルモン)』がつくられ、フロリゲンは師管を通って茎頂へ輸送されることがわかっている。

●フロリゲンは当初、以下のような条件をもつホルモンとして仮想されたが、なかなか実体がわからなかった。

(1)花芽形成を誘導する日長依存的に葉で合成される。

(2)師管を通って茎頂に輸送される。

(3)他の植物ホルモンのように植物種を超えて共通である。

2005年、シロイヌナズナのFT遺伝子の産物がフロリゲンの実体であることが提唱された。

2007年、イネにおけるFT相同タンパク質である『Hd3a』が葉からシュート頂へ輸送されることが示された。

FTタンパク質はフロリゲンの実体であると考えられている。

●フロリゲンは葉で合成され、師管を通って茎頂まで輸送され、茎頂分裂組織の細胞で転写因子と結合し、花芽形成に関わる遺伝子の発現を調節すると考えられている。

●チャイラヒャンは、葉で花成ホルモンが作られ、これが茎頂に輸送されることによって花成が始まると言う説を提唱した。この説は、「花成を誘導した個体を別の個体に接ぎ木すると、接ぎ木された個体は、非誘導的な光周条件下でも花成が誘導される」という事実によって支持された(異なる種の間の接ぎ木でも同じ結果が得られることから、フロリゲンは種に特異的ではないとされる)。フロリゲンの研究は困難を極め、その単離の難しさから、「幻のフロリゲン」とも呼ばれた。僕が高校生の頃、色々な本に「フロリゲンはまだ発見されていない」と書いてあったのを覚えている。

問題:アサガオ、キク、タバコ、オナモミ、イネのように、限界暗期より長い暗期で花芽形成する植物を何というか。①短日植物②長日植物

答え:①

#生物

#高校生物

#花芽形成

関連動画

関連用語