絶対にやっちゃダメなノートの取り方

高校生の皆さんは、学校の授業でメモを取ることがよくあると思いますが、「ノートを作る」というシーンはどちらかというと授業以外に多くあるはず。例えば、古文の予習のために教科書の文章を書き写したり、英語の予習のために教科書のコピーをノートに貼ったり...。

意外と時間を割きがちなノート作りですが、それって本当に必要な時間なんでしょうか?

受験勉強をするにあたって意識しないわけにはいかない「勉強効率」。あなたのノートは、その勉強効率を損ねるものになってしまっているかもしれません。一度見直してみてはいかがでしょうか。

この記事は前回の続きとなっています。

そもそもノートを作らなくていいんじゃないか?

前回の記事で述べたことを簡単にまとめると、「学校の授業の予習などのためにノートをキレイにまとめるという行為はほとんどの人にとって非効率的である」といった感じです。前回非常に回りくどくなってしまったのは、場合によってはノートをキレイにまとめるということにメリットを見出せるということがあるからですね。

では、学校の授業の予習などのためにノートをキレイにまとめるという行為はほとんどの人にとって非効率的であるのにも関わらず、ノートを取ろうと思った時まず最初にキレイにまとめようとする人が多いのはなぜなのでしょうか。

それは「学校の授業はきちんと受けるべき」「学校で指示された通りに勉強するべき」という固定観念が原因だと思います。前回の記事で紹介した失敗例は全て「学校の授業をきちんと受けているのが正しい」という、小学校時代から長年にわたって私の脳裏に刷り込まれた考え方が背景にあります。学校側から指示されるノートの作り方はいつも、きちんとまとめられていて整ったもの。学校で言われた通りに授業ノートを作った結果、非常に効率的ではないノートが仕上がるというわけです。

だからまず言いたいのは「学校のやり方が全て正しいわけではない」ということ。確かに学校の指示通りのやり方を効率的と感じる層は一定数いるかもしれませんが、ほとんどの人にとってそれは「時間を取られるだけでメリットがないと感じてしまうやり方」のはずです。

「時間を取られるだけでメリットがないと感じてしまう→私に合っていない→持続的でない→無理に続けるのは効率的ではない」という前回述べた方程式は、裏を返すと「多くの時間を費やせるだけのメリットを感じる→私に合っている→持続的→頑張って続けると効率的」ということになりますが、私はもう1つ、「そもそも時間をかけない」という選択肢を提示したいと思います。「そもそも時間をかけない=ノートを作らない」ということです。

これは「学校で言われた通りきちんとやらなきゃな〜」と思っている間はできないやり方かと思います。「時間を取られない→時間を取られるだけでメリットがないとは少なくとも感じない→私に合っていると感じやすい→持続的→効率的(時間を取られないので頑張るというほどのことでもない)」といった感じで、おそらく多くの人にマッチするスタイルなんじゃないかと思います。

こういう系は全部ノートは不要だと思います

ずっと言っている「メリット」ってなんだと思いますか?

時間をかけてキレイなノートを作るメリットです。

これはズバリ「復習しやすくなる」ということでしょう。

つまり、復習する必要がないものは全てノートを取る必要はないってわけですね。当然紙には書きますよ。紙には書きますが、わざわざキレイなノートを作らなくてもいいじゃないかということです。

まずは国語ですね。

基本的に授業の予習は教科書に直接書き込みます。先生に何を言われようと、絶対にノートに古文・漢文を写したりなんかしません。結局のところ、単語や文法以外はそれほど復習する意味がないからです。学校の定期テストで高得点を取ろうとでも言うのなら話は別かもしれませんが...。とはいえ、きちんと一読はしますし、品詞分解もざっくりやっていきます。それは、あくまで知識の取りこぼしがないかをチェックするためです。

次節で書きますが、単語や文法に関しては単語帳等だけでは不十分な部分があったりするので、教科書や問題集に出てきたものをノートに書き込んでそれを補うという形をとっていました。

続いて数学。

ノートにキレイに書いて解いた問題って見返すことあるんでしょうか。問題集に間違えた問題だけチェックをつけておくので良いと思いませんか?「試験では答えまでの過程も書かなければいけないから、普段から練習しておけ」的な理由で、キレイにノートに書かせようとしてくる勢力をたまに見かけますが、ぶっちゃけほとんどの問題が「解けるなら書ける」問題です。最速で解けるようになることが重要なので、いちいちノートにキレイに書いてなんていられないのです。解答を赤ペンでメモするのも、時間の無駄のように感じます。解説を読んで理解したら、復習のためのメモをするのではなくて、また新たに類題を解くべきでしょう。

私はずっとコピー用紙に殴り書きしていました。解いて解いて解いて、余白がなくなったら捨てて次の紙...。

強いて言うなら、直前の過去問くらいはファイリングしてもいいかもしれませんね。

英語は国語と同じイメージです。

授業の予習も、結局英文が読めていれば問題ないわけなので、サラッと一読するので十分だと思います。わからない単語にちょこっと印をつけておく程度ですね。英文がほぼ完璧に読めていれば、問題ももはや解く必要はありません。解いたとしても、問題の答えを紙に書き起こす必要性はゼロに近いです。サラッと一読が難しいのだとしても、絶対に全ての日本語訳をノートに書き起こすなんてことはしてはいけません。せめて読めない部分だけ、紙に書いて整理してみる程度にしましょう。

ノートの作り方についても国語と似ている部分があります。単語帳には載っていないような単語(中学生でも知っているような英単語の意外な日本語訳とか)をノートにまとめて、それを復習していましたね。

ノートを作るべきなのはどういう時?

「多くの時間を費やせるだけのメリットを感じる→私に合っている→持続的→頑張って続けると効率的」のパターンならば、そのノートは作る価値があると思います(学校の授業ノートがこれになることはほとんどないでしょうが)。

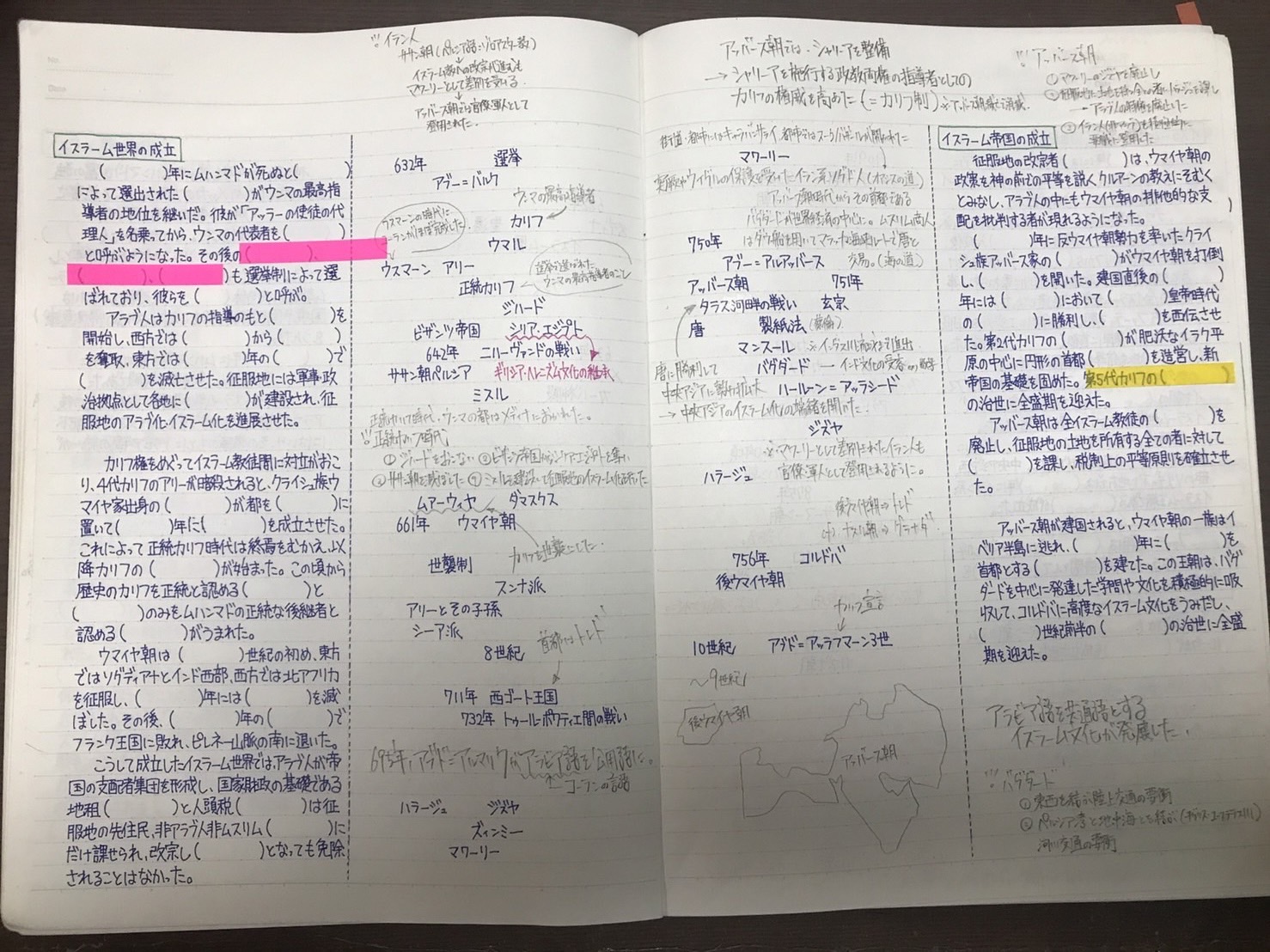

私で言うと、世界史のまとめノートがそれですね。意味がわからないくらいの手間がかかりましたが、それに見合ったリターンが必ずあると信じ切って最後までやり抜けたパターンです。世界史に関する記事は part1 から part4 まであるので、ぜひ目を通してほしいところです。

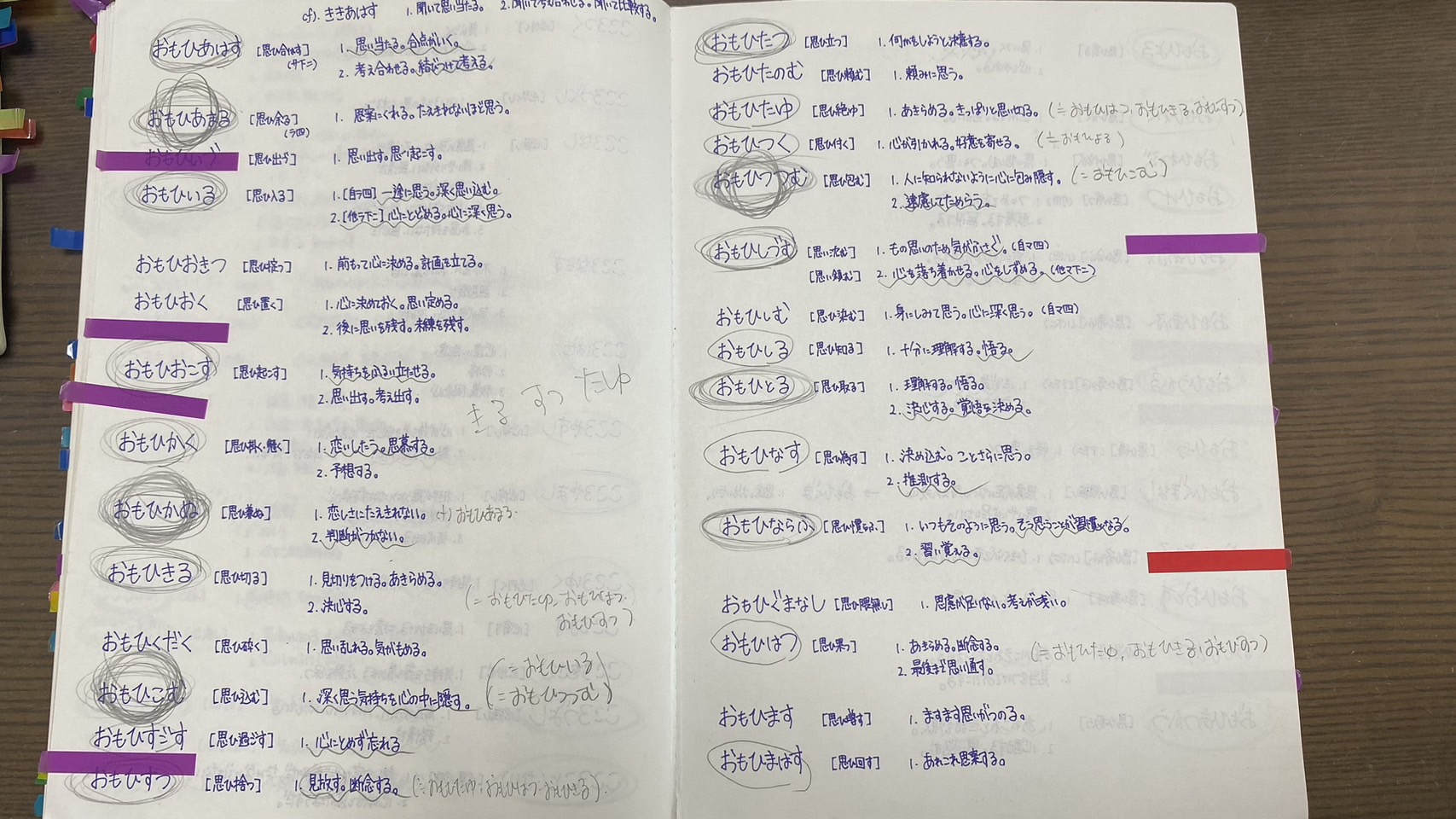

他にも、古文の単語ノートなどがそうです。

こんな感じで、古文単語帳に載っていないがしばしば出てくる古文単語をメモしておくためのノートを作っていました。これも少々手間ですが、こうする以外でうまく復習する術が見つからなかったですし、手間に見合うメリットはあったかなと思っています。

最後に

長くなり過ぎてしまったので、要約しておきますね。

「ほとんどの人にとって、学校の指示通りノートを作るというのは、やらされているだけで自分からそれを必要としているわけではなく、メリットもそれほど感じられないものだろう。したがって効率的ではないので、むしろノートを作らない方向性で取り組むのがいい。もし(授業ノート以外で)ノートを作るなら、多くの時間を割いてでもやる価値があると感じられるやり方がいいだろう。」

こんな感じのことを長々と述べています。

最後に1つ、「多くの時間を割いてでもやる価値があると感じられるやり方」なんてそんな簡単に見つかるものではありません。ですから「多くの時間を割いてでもやる価値があると確実に感じられるやり方を、なんとか見つけてからそれを実践した方がいいよね」ということは決してないです。「このやり方は大丈夫かな?」「このやり方で間違ってないかな?」などと始める前にあれこれ考えている時間が最も無駄。なぜなら、やってみないことにはそれがあなたに合うかどうかはわからないからです。

受験勉強で最も大切なのは考えることだと過去の記事で何度も言っていますが、それはトライアンドエラーを繰り返す中での話。何もせず立ち止まって考え続けるのは時間の無駄でしかありません。まずはトライすることです(授業ノートをキレイに取ることにはトライしなくていいです)。

「急がば回れ」とはまさにこのことですね。「確実に自分に合うやり方を見つけるために手を止めて思考する」よりは「思考する前にトライしてみて、合わないと感じたらすぐに軌道を修正する」方が、絶対にあなたのためになるでしょう。

.jpg?fit=clip&w=256&h=145&fm=webp)