都市の内部構造

都市の内部構造

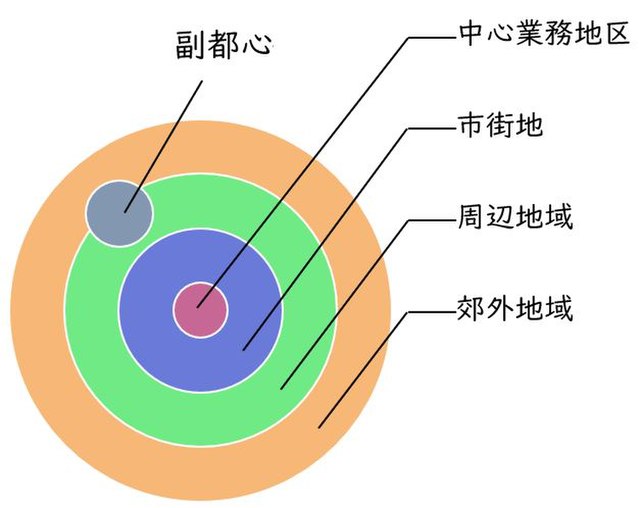

都市の中心部は、交通至便で都市機能が集中し、企業や官公庁のオフィスが集積するCBD(中心業務地区)を形成している。

都心の外側には、百貨店やデパート等が集積する商業地区、古くからの市街地であるインナーシティが分布する。

また、郊外に伸びる鉄道のターミナルには、都心の機能を一部分担する副都心が発達する(特に日本)。

この外側には都心に通勤する人々が住む住宅地区が広がり、衛星都市が形成される。

具体例

東京と大阪で実際どのような都市構造になっているかみてみよう。

CBDは東京でいうと丸の内、霞ヶ関、大阪だと梅田、中之島があてはまる。

インナーシティは、東京だと山手線の北東側に位置するいわゆる「下町」エリア、大阪だと京橋、天王寺の西側などが該当すると言われることが多い。日本のインナーシティは欧米の大都市とは異なり、顕著なスラム化がみられないことが特徴。

商業地区は東京の銀座、大阪の心斎橋が有名。

副都心は、東京は渋谷、新宿、池袋、大阪だと難波、天王寺が代表的。いずれも郊外へ延びる鉄道のターミナルで、鉄道交通の分担率が高い日本の大都市では鉄道駅のターミナル付近に副都心が発達する。

都市の内部構造モデル

都市の内部構造のモデル化は何度も試みられ、さまざまな説が提唱されている。

米国のバージェスは、シカゴを事例として、都心からの距離によって土地利用が決まる同心円モデルを提唱した。

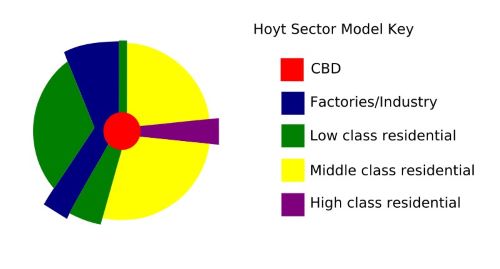

これに対し、米国のホイトは、交通機関や河川などの地理的条件を加味した扇型モデルを提唱した。

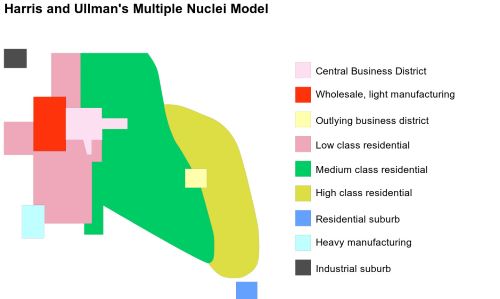

また、米国のハリスとウルマンは、都市の中心部となる区域が複数ある多核心モデルを提唱した。

この用語を含むファイル

関連動画

(

(