文学史コレを押さえろ!「国学」篇

文学史コレを押さえろ!「国学」篇

ここでは、江戸時代の思想の文学史に関して、受験で最低限知っておかないといけない知識をまとめるので、もし受験で必要な人はぜひ活用を!

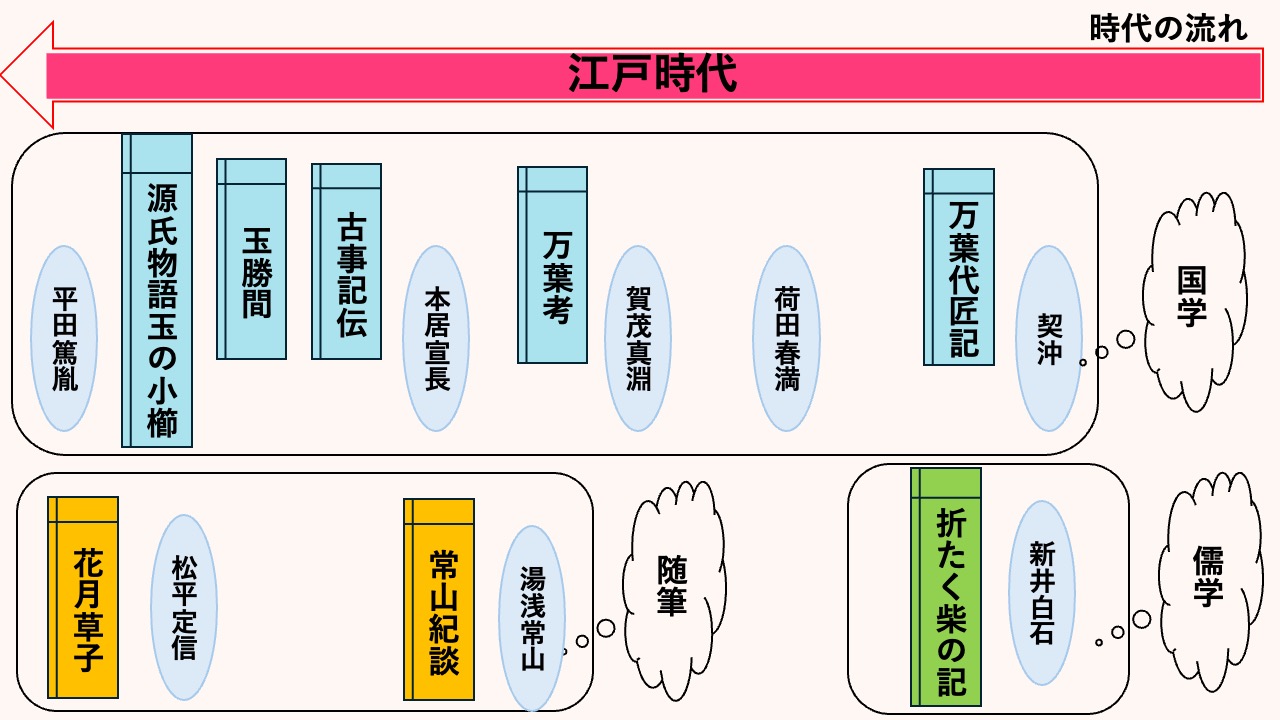

ビジュアル理解

まずはビジュアルでの全体像は以下の通り。

では、それぞれ確認していこう。

文学史で速攻のポイント

文学史で押さえておくべきポイントは下の3つ。

- ジャンルは何か

- 時代や成立順はどうなっているか

- 作者は誰なのか

江戸時代の思想について、それぞれのポイントを確認していこう。

ジャンルについて

江戸時代の思想のジャンルは以下の通り。

①国学

→江戸時代に起こった古典について研究する学問のこと。

②儒学

→孔子に始まる政治倫理思想を学ぶ学問のこと。

③随筆

→見聞きを綴ったものが随筆であるが、近世では知見について述べる考証随筆が多い。

時代・成立順について

それぞれのジャンル①〜③に対して、時代や成立順に例を挙げると以下の通り。(上のビジュアルでも確認しよう!)

ここに書いてある順番が全て覚えられたら完璧だけど、みんなは上のビジュアル理解の画像を暗記しよう!

ビジュアルで理解していると同時代成立などが頭の中で整理されるよ。

①国学

→『万葉代匠記』・『万葉考』・『古事記伝』・『玉勝間』・『源氏物語玉の小櫛』

②儒学

→『折たく柴の記』

③随筆

→『常山紀談』・『花月草子』

作者について

上の具体的な作品に対して、覚えておくべき作者は以下の通り。

①国学

- 『万葉代匠記』:〔作者〕契沖

- 『万葉考』:〔作者〕賀茂真淵

- 『古事記伝』・『玉勝間』・『源氏物語玉の小櫛』:〔作者〕本居宣長

②儒学

- 『折たく柴の記』:〔作者〕新井白石

③随筆

- 『常山紀談』:〔作者〕湯浅常山

- 『花月草子』:〔作者〕松平定信

詳細リンク

それぞれの近世文学の詳細は、以下のリンク先で確認しよう。