ニッチ(生態的地位) 高校生物

概要

動画投稿日|2024年1月28日

動画の長さ|5:29

【 note : https://note.com/yaguchihappy 】

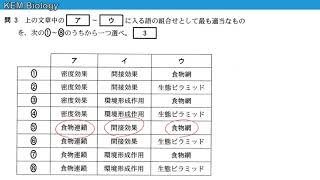

ニッチ(生態的地位)や、食いわけ・すみわけ、形質置換などについて簡単に講義します。

*この単元に出てくる用語は定義があいまいで、少し概念が複雑である。入試で説明を求められた時は、教科書・資料集の用語の使い方をそのまま真似すれば良い(食いわけやすみわけの例も確認しておくこと)。

*種間競争が実際に起っていることを実験的に証明することは容易ではない(ある種が絶滅した時、天候でも天敵でも疾病でもなく、「資源をめぐる相手の種との競争」こそが個体数減少の原因であると証明することは、決して容易ではない)。なお、今回のゾウリムシAとBの種間競争を確かめる実験では、事前に二種のゾウリムシを単独で培養し、ゾウリムシAもBも単独では環境収容力のレベルにまで増殖を続けることを前もって確かめておく必要がある。

*資源利用曲線のスライドにおいて、はじめ①のようだったものが、②のように変化する場合がある。知らなくてよいが、そのような現象を「ニッチシフト」という(なお、資源利用曲線の横軸には、たとえば食物の大きさなどが入る[種子を食べる鳥だったら、食べる種子の大きさなど])。

● ニッチ(生態的地位[せいたいてきちい]):ある特定の生物が野外において必要とする環境条件(生息空間や食物資源の状況)。

● ニッチは時間的に変化していくことが知られているが、その変化には、次の2つのレベルがある。

(1)短期的なレベル(個体の一生[または、せいぜい数世代の期間]に起きる変化)

(2)長期的なレベル(進化史的な時間の規模で起きる変化)

● ニッチの重なりが大きいほど種間競争は激しくなる。

*ニッチという用語は、「ある生物種の環境要因や食物資源、つまりその生物種が生息する空間的、栄養的な条件」を指して使われることが多い。具体的には、ニッチは、生息場所を特徴づける環境要素(住んでいるのが木の上の方か、下の方かなど。生息空間)や、食べる餌のサイズ・種類(食物資源)などをもとにして表されることが多い(ニッチの定義はいくつかあるが、高校生はあまり気にしなくてよい)。

*過去、ニッチについて、様々な定義が提唱されてきた。たとえば「生息場所の究極の単位」(Grinnellによる)、「有機的環境の中での位置、すなわち餌と天敵に対する関係」(Eltonによる)、「個体(または個体群)がすみ、永続してゆくことのできる諸条件の全範囲」(Hutchinsonによる)など。このことからもわかるように、ニッチは非常に定義が難しい語である。高校生は、今使っている教科書の定義に従えばよい。

● 小笠原諸島では、グリーンアノールというトカゲ(外来生物)が大増殖している。小笠原諸島でグリーンアノールが激増した理由として、以下の2つが考えられる。①グリーンアノールの天敵が小笠原諸島に存在しなかった。②小笠原諸島には、グリーンアノールと同じニッチを占める生物が存在しなかった(種間競争の相手となる生物が存在しなかった)。

● アズマモグラとコウベモグラは、箱根山付近を境に、はっきり分布が分かれている(東側にアズマモグラ、西側にコウベモグラ)。これは、両者のニッチが近い(どちらも土の中に住み、ミミズや昆虫を餌としている)ため、同じ場所で共存できないからだと考えられている(このように、よく似た生活場所や餌を要求する生物は、多くの場合、同じ場所には生息しない。同じ場所に共存する場合には、餌を別にしたり、別な時間に活動したりする)。

● 種間競争は以下のような実験によって検証された(覚えなくてよいが、生態学者ガウゼが行った。ガウゼは、種間競争の数理モデルの予測を室内実験として最初に検証したと言われている)。

① ゾウリムシとヒメゾウリムシは、それぞれ単独で培養すると環境収容力のレベルにまで増殖した。

② しかし、ゾウリムシとヒメゾウリムシを一緒に混合して培養するとゾウリムシが絶滅レベルまで減少した(種間競争が起きたのである)。

③ 一方、ゾウリムシとミドリゾウリムシは、一緒に培養することができた(ゾウリムシは培養液中のバクテリアを主に食べていたのに対し、ミドリゾウリムシは主に試験管の底の酵母菌を主に食べていた。餌という資源をめぐる種間競争の程度が弱かったので、2種が共存できたのである)。

この結果から、ガウゼは、「生態的に類似した2種(今回の場合は、ゾウリムシとヒメゾウリムシ)は、同じ場所では共存できない」と考えた(覚えなくてよいが、この考えを競争排除則という)。

*競争排除則は、「同じニッチを利用する2種は共存できない」と表現されることもある。

*ミドリゾウリムシは捕食能力をもつが、同時に、細胞内にクロレラを共生させている。ミドリゾウリムシはクロレラに二酸化炭素や窒素分を与え、クロレラは光合成で得た酸素や糖をミドリゾウリムシに与えていると考えられている(クロレラとミドリゾウリムシは、互いにメリットをもたらす相利共生の関係にあると考えられている)。

● 食いわけ(食物を違える)やすみわけ(空間的・時間的な生活の場を違える)により、競争関係にある種でも共存が可能となる。

*すみわけとは、生息空間をめぐっての競争の結果で、個々の種のすみ場所が異なっている状況を指す。

*食いわけは、食物資源をめぐっての競争の結果で、個々の種の食物内容が異なっている状況を指す。

*食いわけやすみわけのプロセスは、「他種の影響を受けてニッチが変わっていくこと」と言ってよい。

● すみわけは「生活様式の似た種は、空間的あるいは時間的に生息場所を分離する」とする概念である。すみわけの概念は、日本では生態学者・人類学者の今西錦司によって発展された。

「いろいろな生物が同一地域内に共存しているのが認められるといっても・・・生活の場の異なったもの同士であるならば、共存といっても実はその生活空間が異なるのであり、もっとわかりやすい言葉を用うるとすれば、要するに同一地域といっても、その地域を棲み分けることによって、いわばお互いの間の縄張り協定がすでに出でき上がっているものというようにも考えられる。」「同じ食物を求める動物はお互いに時間的に棲み分けている場合が少なくない」「一つのものから分化発展したいろいろな生物が、この地球上を、あるいはその一地域なり一局地なりを棲み分けることによって、お互いにお互いの生活を成り立たせている」今西錦司『生物の世界』より

● 似たような資源をめぐってA種とB種が競争関係にあるとする。時間が経つにつれ、(1)または(2)が起こっていく可能性がある。

(1)A種とB種のどちらか一方が競争的排除により絶滅する。

(2)食いわけ、すみわけが起き(ニッチが移動し)、A種とB種が共存する。

● 食いわけの例:ドジョウ科やハゼ科の川魚は、通常水生昆虫を食べるが、コイ科の底魚と共存すると、水生昆虫ではなく藻類を食べるようになる。

● 食いわけは、正確には「相似た食性を示す2種以上の動物のそれぞれの個体群が、種自身の要求からいえば同じものを食べられるのに、他種がいる場合、種間競争の結果、食物を分け合っている現象」を指す。

● すみわけの例①:イワナは水温の低い上流に、ヤマメは水温の高い下流に生育することが多い。他種がいない場合、イワナは水温の高い下流にも分布し、ヤマメは水温の低い上流にも分布する。

● すみわけの例②)リスは昼間に活動し、ムササビは夜活動する。

● すみわけは、正確には「似た生活様式をもつ2種以上の生物において、各種単独で生活する場合の要求からいえば同じところにすむことができるのに、他種がいる場合は種間競争が生じ、その結果生息地を分け合う現象」を指す。

● すみわけが起きているかどうかは、実験的に一方の種を除去することなどによって確かめられる。また、現時点では競争が起きていない場合でも、過去の競争の結果、生息地の異なるようになった状況を指してすみわけと言うこともある。

● 高校生はまったく気にしなくていいが「同一の資源をめぐる種間競争」が現実に起こっていることを証明することは、簡単ではない。2種の間で競争が起きていることを調べるには、生命表を用いて、個体群の変動に大きく影響する要因が、気候でも天候でも天敵による捕食でもなく、「資源の不足によるもの」だと明確に示す必要がある。また、同じ環境・資源のもとで、いずれか1種を排除する区画と、対照区画を設置し、個体数の変化を見る必要がある。様々な実験条件を慎重に設定する必要があり、種間競争のはたらきを実際にデータとして示すことは、非常に難しい。

● 異なる地域で、同じニッチを占有する種を生態的同位種(せいたいてきどういしゅ)という。

例①)オーストラリアのフクロアリクイと、アメリカのアリクイ

例②)アジアのトラと南アメリカのジャガー

0:00 ニッチと種間競争

2:13 資源利用曲線

2:59 食いわけとすみわけ

4:01 基本ニッチと実現ニッチ

5:03 形質置換

#高校生物

#ニッチ

#生態系

関連動画

26:26

高校生物【生態的地位と共存】オンラインで高校授業高校で学ぶ生物・生物基礎〜いつでもどこでもオンライン授業〜

33:04

#21 生物群集・生態系(総生産量、純生産量、同化量、ニッチ、種間競争、形質置換、キーストーン種、間接効果、栄養段階、生産構造、層別刈取法、物質生産、補償深度)#大学受験 #高校生物【受験生物講師】チラコイド

16:34

【生物】生物群集【第19講】「ただよび」理系チャンネル

10:21

高校生物「センター2016 大問4 A標識再捕法・競争的排除とニッチの分割 B食う食われるの関係」KEM BIOLOGY (高校生物 学習チャンネル・大学受験用)

15:08

【高校生物】 個体群9 食い分け・すみ分け(15分)映像授業 Try IT(トライイット)

関連用語