2022年共通テストの「公民 政治・経済」では,日本とアメリカのハンバーガーの値段から為替レートを求めるという「購買力平価説」(purchasing power parity)に関する問題が出題されました.

(実際の問題はリンクから確認してみてください(第2問 問8)→

https://www.asahi.com/edu/center-exam/shiken2022/mondai0115_uiFshykDfV/seijikeizai_02.html)

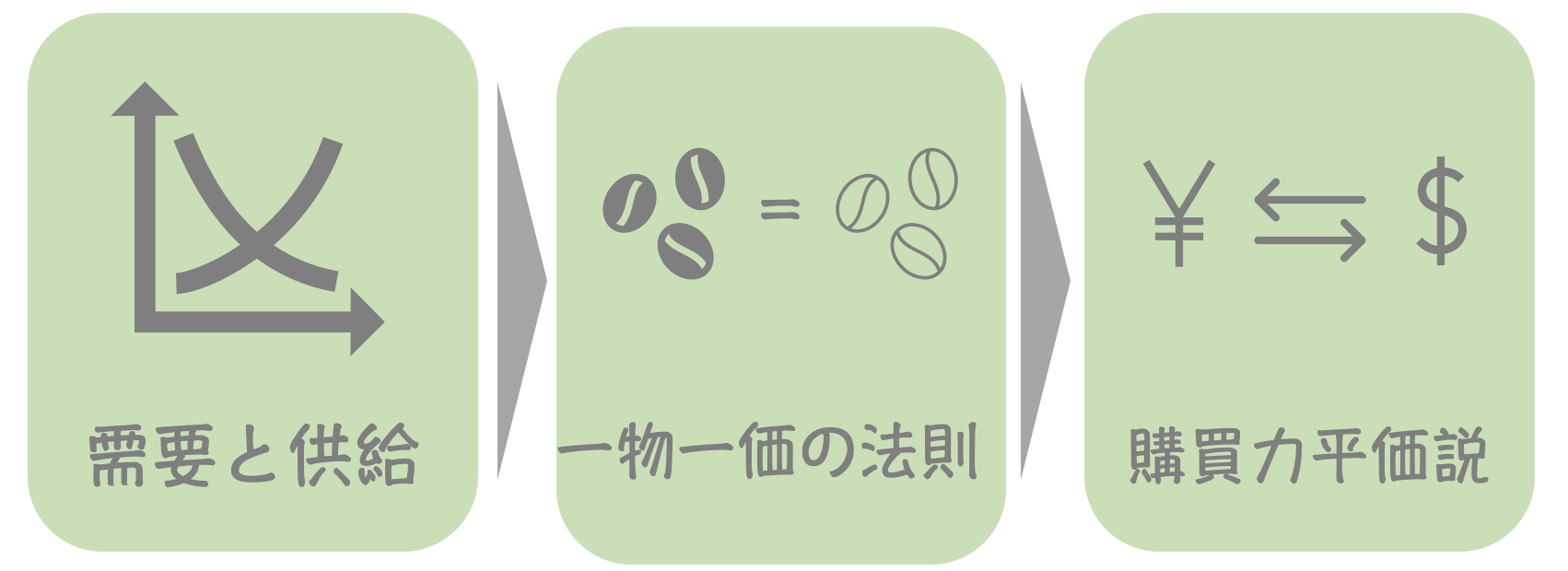

問題文はシンプルですが,この問題の背景には経済学のエッセンスが色々と含まれています.まず,「購買力平価説」の背景には,「一物一価の法則」という経済学の原則があります.さらに,「一物一価の法則」を理解する上では,政治経済で定番の問題である「需要と供給」や「為替」への理解が必要になります.

「円安」「為替レート」への注目が集まっていることや,もうすぐで共通テストということもあるので,高校生の方々向けに,上の問題で出てきた「購買力平価説」を「一物一価の法則」と「需要と供給」に着目しながら深掘りしていきたいと思います!

購買力平価説の背景を理解することにより,旬な話題である「為替」「円安」への理解がよりスムーズになると思います.また,記事を通して「大学の経済学部ではこんなことを勉強するのかぁ」といったことも感じてもらえると幸いです.

大まかな流れとして,まず「購買力平価説」を簡単に説明します.その後,問題の根底にある原理を理解するために「需要と供給」についても説明します.次に,需要と供給の法則を用いながら「一物一価の法則」について触れ,最後に「需要と供給」「一物一価の法則」を用いて「購買力平価説」を解説していきます.

為替については,以下の記事でも触れているのでぜひ読んでみてください~.

内容

- 購買力平価説とは世界中どこでも同じ価格でビッグマックが買えるということ!

- 需要と供給のポイントまとめ

- 同じモノの価格は同じ!?

- 購買力平価説

購買力平価説とは世界中どこでも同じ価格でビッグマックが買えるということ!

まず購買力平価説とはなんでしょうか?2022年の共通テストでは,以下のような説明がされています.

「各国の物価水準の比率から外国為替レートを理論的に求める購買力平価説を学んだ.」

2022年共通テスト公民 政治・経済より引用

つまり,購買力平価説というのは「各国の物価水準の比率から外国為替レートを理論的に求める」方法.「物価水準」とかちょっと難しくてよくわからないですよね.

自分なりに簡単に説明すると,

同じモノなら,世界中どこでも同じ値段で買える.だから,各国の同じモノの値段の比率を使えば為替レートを求めることができる!という説が購買力平価説.※注1

という感じです.

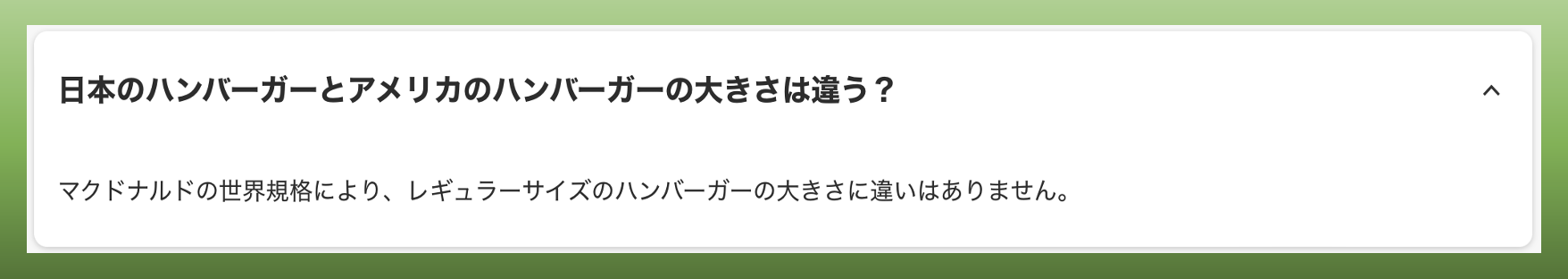

具体例を見ていきます.例えば,マクドナルドが販売しているビッグマック.実は,ビッグマックは世界中どこでも同じ大きさなんです!

よくアメリカはすべてのものが大きいとか言われます.しかし,マクドナルドのビッグマックに関しては,日本とアメリカで大きさに違いはないらしいです.マクドナルドの公式HPがそういっています↓

日本マクドナルドホールディングスより引用 https://www.mcdonalds.co.jp/cservice/list.burger/

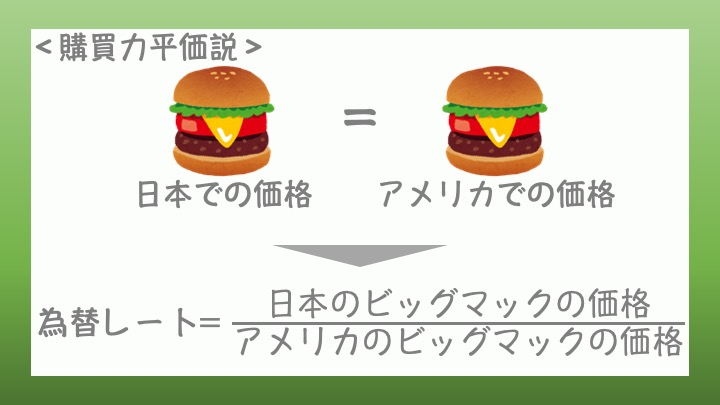

日本とアメリカのビッグマックは同じモノです.購買力平価説は,同じモノは同じ値段で買えるということを前提としています.この説が正しいならば,もし日本でビッグマックを100円で買えるとしたら,アメリカでは100円と同じ価値の米国ドルでビッグマックが買えるはずですよね.そのため,日本とアメリカのビッグマックの価格で日本とアメリカの為替レートを求めることができる,これが購買力平価説です.

では,なぜ同じモノなら同じ価格で買えるのでしょうか?ここからは「購買力平価説」がなぜ成り立つのかを「需要と供給」「一物一価の法則」に注目しながら説明していきます.

需要と供給

購買力平価説を理解する一歩目として,需要と供給についてみていきます.

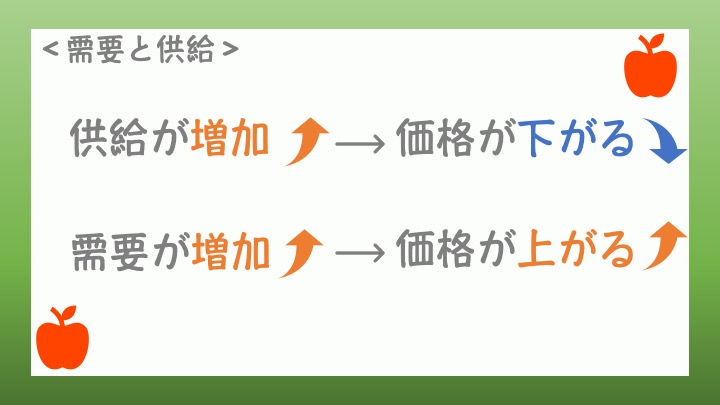

需要と供給についておさえて欲しいのは,以下の2つの点です.

- 供給が増加(減少)するとモノの価格は下がる(上がる)

- 需要が増加(減少)するとモノの価格は上がる(下がる)

この2点だけおさえて欲しいです.では,それぞれストーリーを使いながら説明していきます.

供給が増加(減少)するとモノの価格は下がる(上がる)

今回は,りんごの例を使いながら説明します.りんご農家から直接りんごを買う世界を想定しています.

ある年,りんごの収穫量が増加し,販売する量も増加したとします.つまり,供給の増加です.そうすると,りんご農家にとっては,りんごをたくさん売ってお金を稼ぐチャンスですよね.しかし,問題があります.それは,りんごの販売量が増加したからといって,りんごが欲しい人が増加するわけではないということです.

そのため,これまでと同じ価格でりんごを売っているとりんごが余ってしまいます.それはもったいないし,例年より多くのりんごを収穫したため,収穫の際のコストも増加しているわけですから,りんご農家としてはできるだけ多くのりんごを買ってもらって利益を得たいですよね.どうしたら,多くのりんごが売れると思いますか?例えば,りんごの価格が少し下がったらどうでしょう.

「元の価格のりんごだと買わないけど,100円安いならお得だしりんご買おうかなぁ」といった形で,りんごが欲しい人が増加します.

これが,供給(りんごの販売量)が増加するとモノの価格(りんごの価格)が減少するメカニズムです.

需要が増加(減少)するとモノの価格は上がる(下がる)

では,次に需要の方です.今回もりんごの例を用いていきます.

世の中には流行りというものがありますよね.最近だと10円パン,おにぎり専門店というものが流行っているらしいです.この流行と同じように,りんごがとてつもなく流行している世界を想定します.

りんごが流行っている状態というのは,りんごが欲しい人が増加している状態です.つまり,需要の増加です.

りんご農家としては,儲けたいので,できるだけ高い価格でりんごを売りたいですよね.需要が一定の場合,りんごの価格を高くすると「そんなに価格が高いならりんごは買わないなぁ」という人が出てきて,りんごが売れる量が少なくなってしまいます.

しかし,りんごが流行っている状況(需要が増加している状況)とは,「少し価格が高くてもりんごが欲しい!」という人がたくさんいる状況なので,少し価格が上がっても販売量は下がりません.むしろ,少し価格が高くても,流行しているので例年以上に売れる状態にあります.

本当に欲しいものだったら,少し価格が高くても買っちゃいますよね?例えば,コロナ禍でマスクの値段が急激に上がりましたよね.これはまさに,需要が急激に増加したから価格も上昇した例だと思います.

これが,需要(りんごが欲しい人の数)が増加するとモノの価格(りんごの価格)が増加するメカニズムです.

需要と供給のまとめ

上の二つから,供給が増加するとモノの価格が減少する,需要が増加するとモノの価格が増加することがわかったかと思います.この需要と供給を用いて,「購買力平価説」の前提である「一物一価の法則」について説明していきます.

同じモノの価格は同じ!?

一物一価の法則というのは,文字の通り,同じモノには同じ価格がつくという法則です.上で説明した購買力平価説の前提ですね.では,なぜ一物一価の法則が成り立つのでしょうか?上で説明した「需要と供給」の関係を用いながら説明していきます.

最初に,一物多価の状況を想定します.

例えば,地域Aと地域Bがあり,地域Aではコーヒー豆が500円,地域Bでは地域Aで売られているコーヒー豆と同じモノが580円で売られているとします.同じモノに異なる価格が付けられている一物多価の状態ですね.

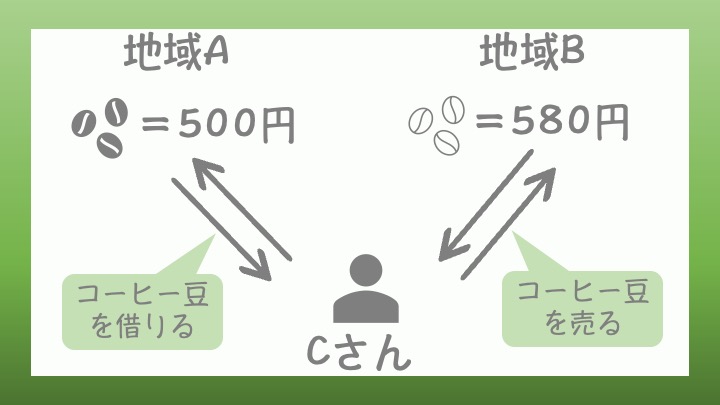

このような状況でお金儲けをたくらんでいるCさんがいたとすると,Cさんはどのような行動をとると思いますか?

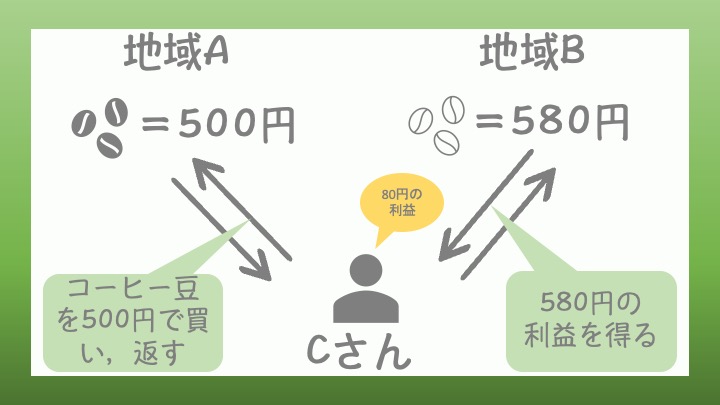

まず,Cさんは地域Aで500円のコーヒー豆を借ります.そのあと,借りたコーヒー豆を地域Bで580円で売ります.その後,地域Aで500円のコーヒー豆を買い,地域Aの貸し手に返します.この一連の行動をすることにより,Cさんは何もない状態から,80円の利益を得ることができていますよね.

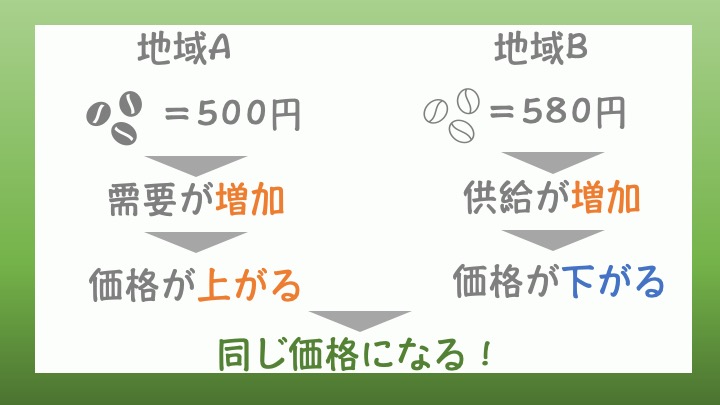

しかし,この稼ぎ方は持続可能ではありません.というのも,Cさんのような行動をする人はCさんだけとは限りません.地域Aと地域Bのコーヒ豆の価格差に気づいた多くの人が同じような行動をとります.そうすると,地域Bではコーヒー豆が沢山売られる,すなわち,コーヒー豆の供給が増加するわけですからコーヒー豆の価格は下がります.一方,地域Aではコーヒー豆が沢山買われる,すなわち,コーヒー豆の需要が増加するわけですからコーヒー豆の価格は上がります.このような方法で利益を獲得する取引を,経済学では裁定取引(Arbitrage)と言います.

つまり,地域Aではコーヒー豆の需要の増加により,コーヒー豆の価格は500円から徐々に上がっていく.地域Bではコーヒー豆の供給の増加により,コーヒー豆の価格は580円から徐々に下がっていく.地域Aと地域Bのコーヒー豆の価格差があるかぎり,裁定取引により利益を得ることができます.そのため,地域Aと地域Bのコーヒー豆の価格差が無くなるまで裁定取引は続きます.この結果,地域Aと地域Bの価格差は無くなります.

これが,同じモノには同じ価格がつくという「一物一価の法則」の背景です.

購買力平価説

では,最後に購買力平価説の説明に戻っていきます.冒頭で説明したように,

同じモノなら,世界中どこでも同じ値段で買える.だから,その値段の比率を使えば為替レートを求めることができる!

という説が購買力平価説です.つまり,世界中で一物一価の法則が成り立つため,モノの値段で為替レートが求められるということです.なぜこのようなことが成り立つのかを「需要と供給」「一物一価の法則」を使いながら見ていきます.

今回は,スマホの例で見ていきますが,一旦,輸出入等の取引にコストがかからない世界を想定します.※注2

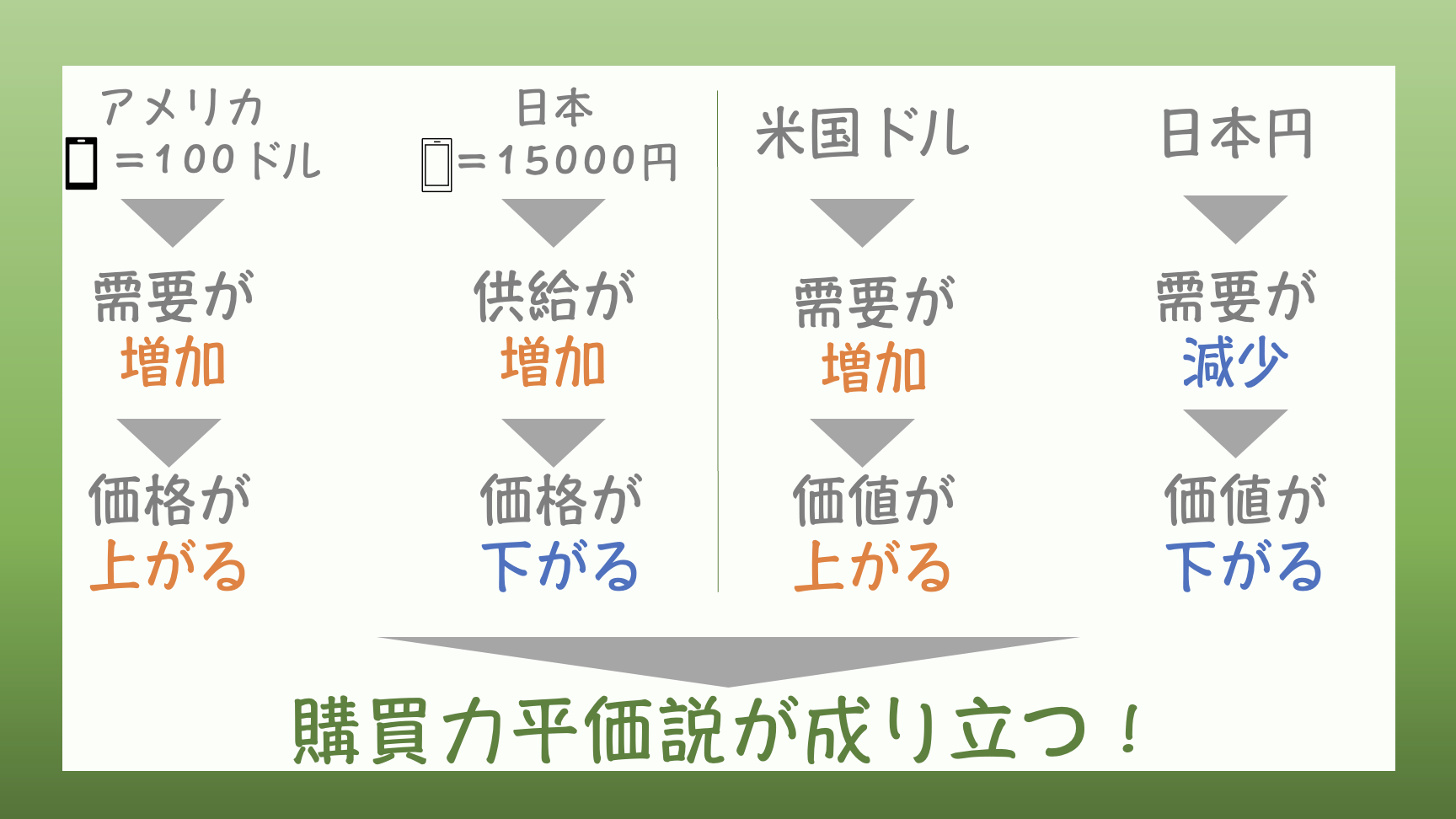

日本ではスマホが15000円,アメリカでは同じものが100ドルで売られているとします.そして現在の,ドル円の為替レートが1ドル=100円だとします.

そうすると,どのようなことが起こるでしょうか?起こることは,「一物一価の法則」で見たことと同じことですが,今回はそこに為替の要素が入ってきます.

まず,アメリカで安く売られていることに気づいたCさんは,アメリカでスマホを借ります.そのスマホを日本で売って,15000円の利益を得ます.そのあと,15000円を米国ドルに変えます.1ドル=100円なので,150ドル手に入ります.その後,アメリカで100ドルのスマホを買い,貸してくれた人にスマホを返します.そうすることで,Cさんは何もない状態から50ドルの利益を獲得することができました.

上記で確認したように,日本ではスマホの供給が増加するため,スマホの価格が下がります.アメリカではスマホの需要が増加するため,スマホの価格が上がります.さらに,このような取引は為替レートに影響を与えます.今回のケースでは,日本円を米国ドルに変えています.つまり,米国ドルの需要が高い状況ですね.そのため,円安ドル高になります.

上のような裁定取引は,為替レートを考慮した上で,日本とアメリカのスマホの価格が同じになるまで続きます.よって,日本とアメリカの間で一物一価の法則が成り立ちます.

そのため

同じモノなら,世界中どこでも同じ値段で買える.だから,その値段の比率を使えば為替レートを求めることができる!

という購買力平価説が成り立つわけです.

実際に購買力平価説が成り立つのか?

ここまで購買力平価説の説明をしてきましたが,実際に購買力平価が必ずしも成り立つとは言えません.というのも,購買力平価説が前提としている「一物一価の法則」が成り立つには複数の条件が必要だからです.

一物一価の法則が成り立たないのは,輸送費・手数料が存在する場合,モノを他の場所に運んで売ることができない場合等です.

上のコーヒー豆の例の場合,地域Aから地域Bに運ぶ際に費用がかかれば,一物一価の法則は厳密には成立しません.また,スマホの例を見ても,実際には輸送費等がかかるので,現実的ではありません.

さらには,最近では日本国内で一物一価の法則成り立たないケースが増えてきています.

例えば,マクドナルドのビッグマックも地域によって価格が異なります.2023年8月9日時点では,通常店は450円,準都心店は470円,都心店は500円となっています.このような価格体系になっている理由として,日本マクドナルドは「賃料・人件費等の上昇を機に、特に運営コストの負担が大きい店舗を価格改定の対象にした」としています.

さらに,ディズニーランドでは,お客さんの数(需要)に応じて価格を変動させるダイナミックプライシングを導入しています.

このように現実の世界では「購買力平価説」が厳密には当てはまらないことも多い気がします.記事によっては「絶対的購買力平価説も相対的購買力平価説も現実の市場では厳密には成り立たないことになりますが、為替レートの決定理論としては優れた説で、昔から研究・利用されています。」「もはや何の参考にもならない尺度になり下がったと言える。」などさまざまな意見があります.

実際の学者や投資家の方が「購買力平価説」をどのように捉えているかは定かではありませんが,少なくとも経済学や国際金融論の導入の頭の体操としてはいい理論だと考えています.購買力平価説を理解するには,為替や需要と供給についても考えざるを得ないですしね.

今回は共通テストの実際の問題をもとに,頭の体操的な記事を書いてみました.少しでも,今の経済ニュースへの理解の助けになっていたり,大学の経済学部への解像度が上がったら幸いです.

また,この記事も掲載されているokkeという勉強の大きな味方になってくれるアプリの方もぜひダウンロードよろしくお願いします!

- iOSの方はこちら:https://apple.co/3IKMN8x

- Androidの方はこちら:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spesden.okke

最後まで読んでいただきありがとうございます.

注1:今回の記事では,単純化のためモノの価格としましたが,「物価水準」と「モノの価格」は厳密には異なる概念です.

注2:購買力平価説の説明において,裁定取引のイメージがしやすいようにスマホを例としましたが,本来は,その国の財・サービス全般の平均としての購買力平価を表示できるような商品で名目の為替レートを求めることが適切です.そのため,ビッグマックのように,世界で規格が同じで,農畜産物、工業製品、人件費、物流コスト、サービス費用等の要素費用を含んでいる商品を例にする方が適切だとされています.