授業の流れ〜アメリカの高校の仕組み〜

こんにちは、しりょかわです!

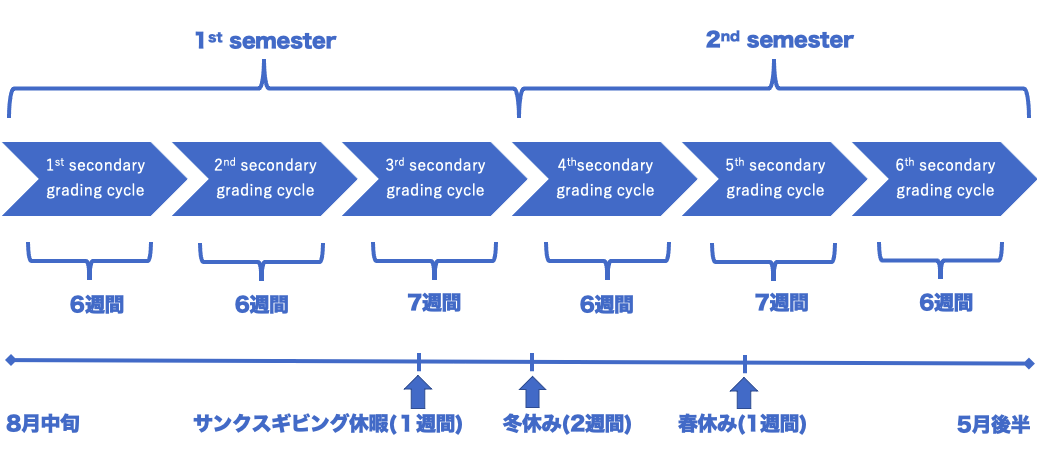

過去の記事で下のような表を使いながらアメリカの高校の1年の流れを紹介しました!

そこで、今回は具体的にそれぞれの6週間のGrading Cycleの中で、どのように授業が進み成績がついていくのかを紹介できたらと思います!

授業の流れ

6週間(3rdと5thは7週間だが学校に通うのは6週間)のGrading Cycleの中で、様々な課題やテストをこなしていき成績がついてきます。また、課題には以下のような3つの種類があります。

Major gradeのテストや課題は、大体3週目と6週目に1度ずつあります。また、全体にしめる割合が50%と大きいので、かなり気合を入れて取り組まなければいけません。また、日本の中学ではレポートを作成する機会やプレゼンテーションを行う機会は少なかったので、苦労した思い出があります。しかし、日本の大学ではそういった機会が増えたため高校生のうちに慣れといてよかったと感じています!

Minor gradeとして出されることが多いQuizは日本でいう小テストのようなもので、範囲はMajor gradeのテストよりは狭く、直近4~5日で学んだことについて出題されることが多いです。また、Quizは頻繁(各週に1回程度)にあるので、日々予習復習をしていくことを心がけていました!Othersには出席、宿題、授業内課題などの日々の課題が含まれます。授業によって毎日課題を出す授業もあればそうでない授業もあるので、正確な回数はお答えすることができませんが、宿題に関していうとかなり多かったです。

また、出席もOthersに含まれていますが、出席はかなり重視されているため、一定以上の欠席や遅刻があるとその時点で単位を落とすことになります。体調不良で欠席する場合は、お医者さんの署名が必要になってくる仕組みなどからも、アメリカで出席を重視していることがわかるかと思います。

このように、授業内課題、宿題やQuizをこなしていき、3週目と6週目でテストを受けるという流れが多かったかと思います。Major gradeがレポートやプレゼンテーションの場合は1~2週間期間が与えられて、その課題の中間報告がMinor gradeとして課されることもありました!

自分の成績を確認できる

印象深かったこととして、アメリカの学校では自分の成績をオンライン上でいつでも確認することができます。そのため、評価Aをもらうためには次のテストで何点以上とる!というような目標を立てやすくなっています。しかし、両親も子供の成績をオンライン上で確認できるため、悪い点数を取った時にテストを親に見せないといったことはできませんでした(笑)。

いかがだったでしょうか?

レポートやプレゼンテーションを課題として出すこと、出席を重視することなど新しい発見はあったでしょうか?

次回は今回の記事で紹介した授業の流れを踏まえてサマースクールについて紹介していこうと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございます!