日本文学史マスターへの道「連歌」

日本文学史マスターへの道

連歌

インターネット連歌で挑戦!?

《連歌の起源に迫る》

二条良基『筑波問答』では、

- ヤマトタケル(危機神話に度々登場)

- 大伴家持(万葉集編纂に関与)

このような、上代世界に起源を求めているんだ。

- 和歌→連歌という単一ベクトルでは説明できなさそうだね。

《連歌の形式》

- 短連歌:575+77

- 鎖連歌:575+77+575+77・・・

- 長連歌:定数連歌とも言われ、何句読むか決まっている(一般的には、百韻がある)

《連歌の変遷》

詳しく説明すると、かなり専門性の高い話になってしまう、、 単一ベクトルでは説明できないといっておきながら、変遷は→を使って大体を把握しよう。 【基盤】

短連歌→鎖連歌→長連歌(宮廷連歌・花の下連歌) 【二条良基時代】

式目整備・連歌論編纂 【連歌七賢時代】

宗砌・平賢盛・心敬・行助・専順・智蘊・能阿 【宗祗・宗長・肖柏時代】

有心連歌と無心連歌に分離!

- 有心連歌→柳営連歌(将軍が行う)

- 無心連歌→俳諧連歌→俳諧

《連歌の規則》

- 付合:前句と付句の関係

- 寄合:和歌や物語、漢籍に基づく関係語

- 賦物:関連語を読むというルール

- 式目:連歌が行われる座で決められたルール

細かく説明すると多くなりすぎるので、刀剣ワールドを参考にしてみてね。

《連歌の作品》

- 『菟玖波集』・『筑波問答』:〔作者〕二条良基

『菟玖波集』は、最初の連歌撰集であり、上代や中古、鎌倉の句を集めたもの。仮名序と真名序を持っている。

『菟玖波集』は、最初の連歌撰集であり、上代や中古、鎌倉の句を集めたもの。仮名序と真名序を持っている。 - 『ささめごと』:〔作者〕心敬 風体論や表現論などの連歌論についての本で、幽玄や有心などについて記されている。

- 『新撰菟玖波集』:〔作者〕宗祗

2000の句からなる準勅選の連歌撰集。『菟玖波集』の後を引く形。

- 『水無瀬三吟百韻』:〔作者〕宗祗・肖柏・宗長

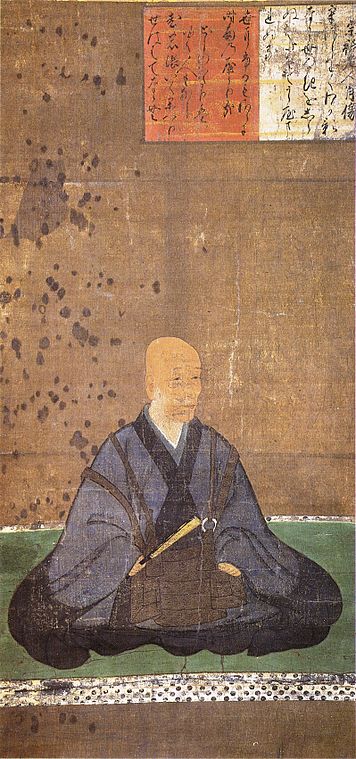

[肖柏像]

三人の読み手(三吟)による百韻であり、連歌百韻の中で最高傑作とされている。

[肖柏像]

三人の読み手(三吟)による百韻であり、連歌百韻の中で最高傑作とされている。