オペロン説

オペロン説とは

原核生物のみに備わっている、遺伝子発現の調節のしくみのこと。

ジャコブとモノーが提唱した。

「オペロン」とは、あるタンパク質の発現(転写翻訳してつくること)に関わる一連の遺伝子のことをいう。

まあ、そういってもいまいちピンとこないと思うので、

よく教科書で取りあげられる2種類のオペロンを例に出して説明します。

ここは本当に難しい単元だからこそ、頑張って理解しよう。

ラクトースオペロン

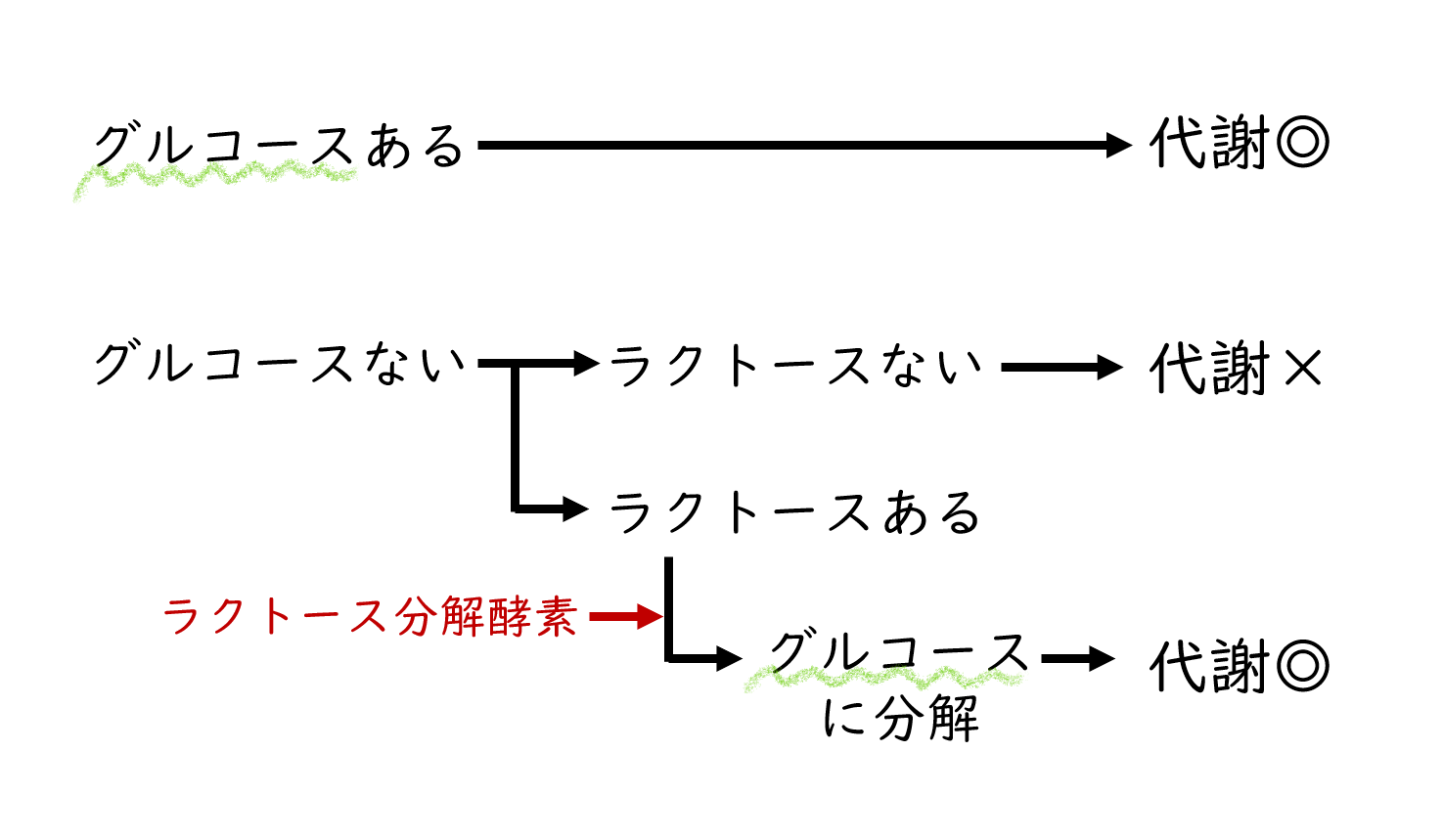

原核生物は(真核生物もだが)代謝にグルコースを用いる。

それは言い方を変えると、グルコースがないと生きることができない、ということである。

しかし、原核生物は「ラクトース」を保持している場合があって、このラクトースを分解すると、グルコースができるのだ。

この分解には分解酵素である「ラクターゼ」が必要だ。

そのため、原核生物には、

グルコースがなくかつラクトースがあるときに、ラクターゼがつくられる

という何とも都合のよいしくみが備わっているのである。

それではこのしくみについてみていこう。

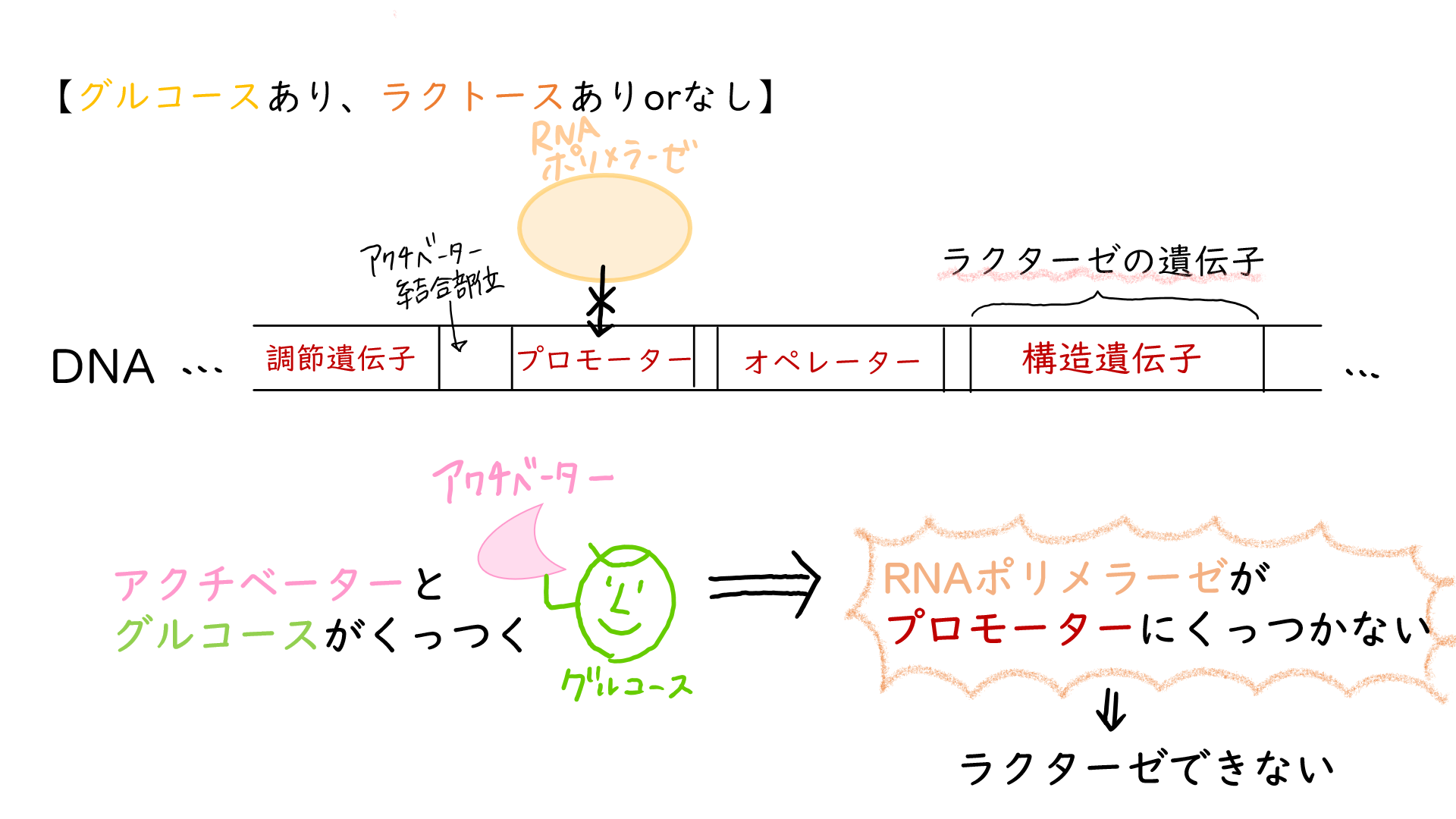

グルコースあり

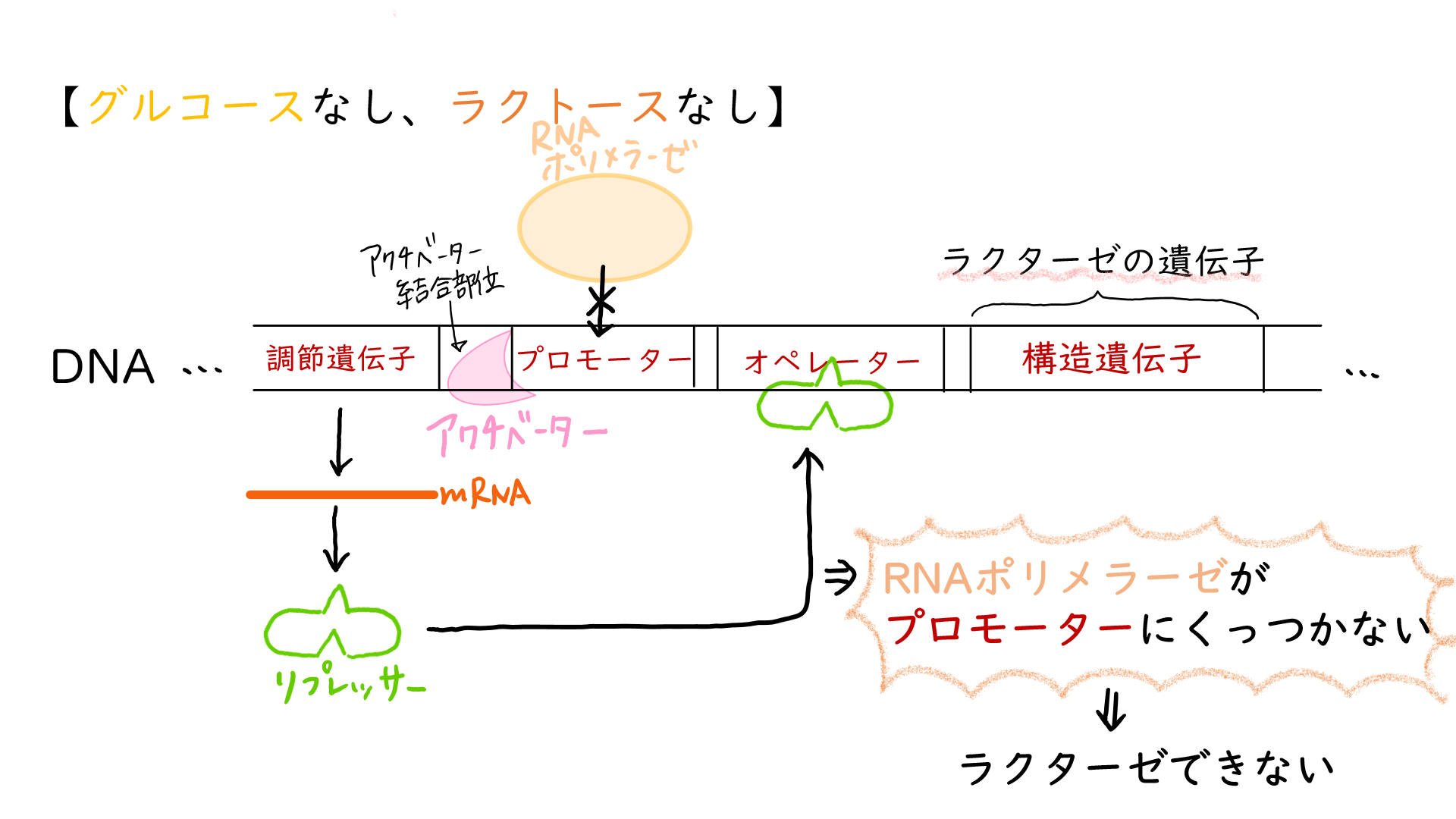

グルコースなし、ラクトースなし

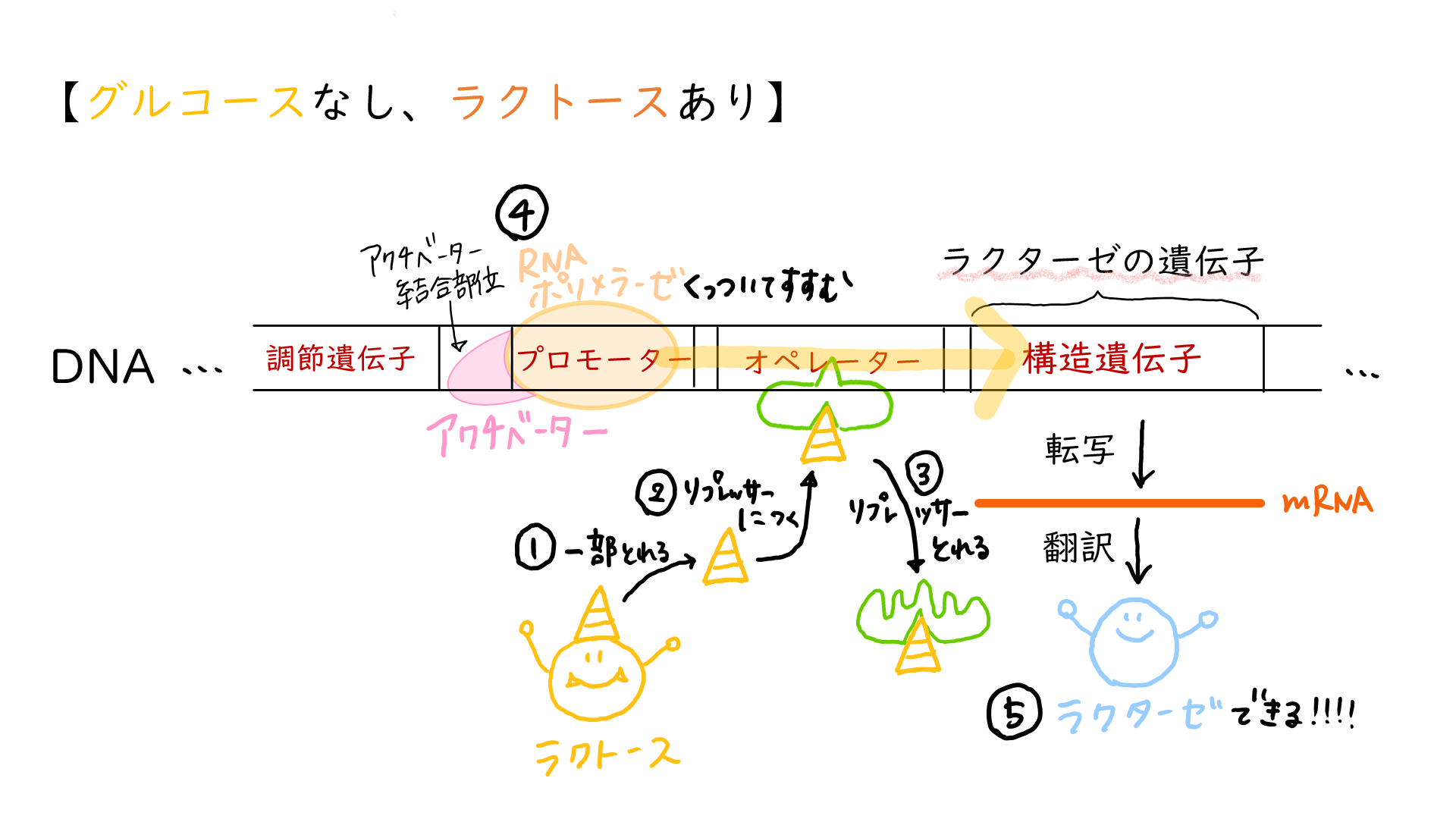

グルコースなし、ラクトースあり

トリプトファンオペロン

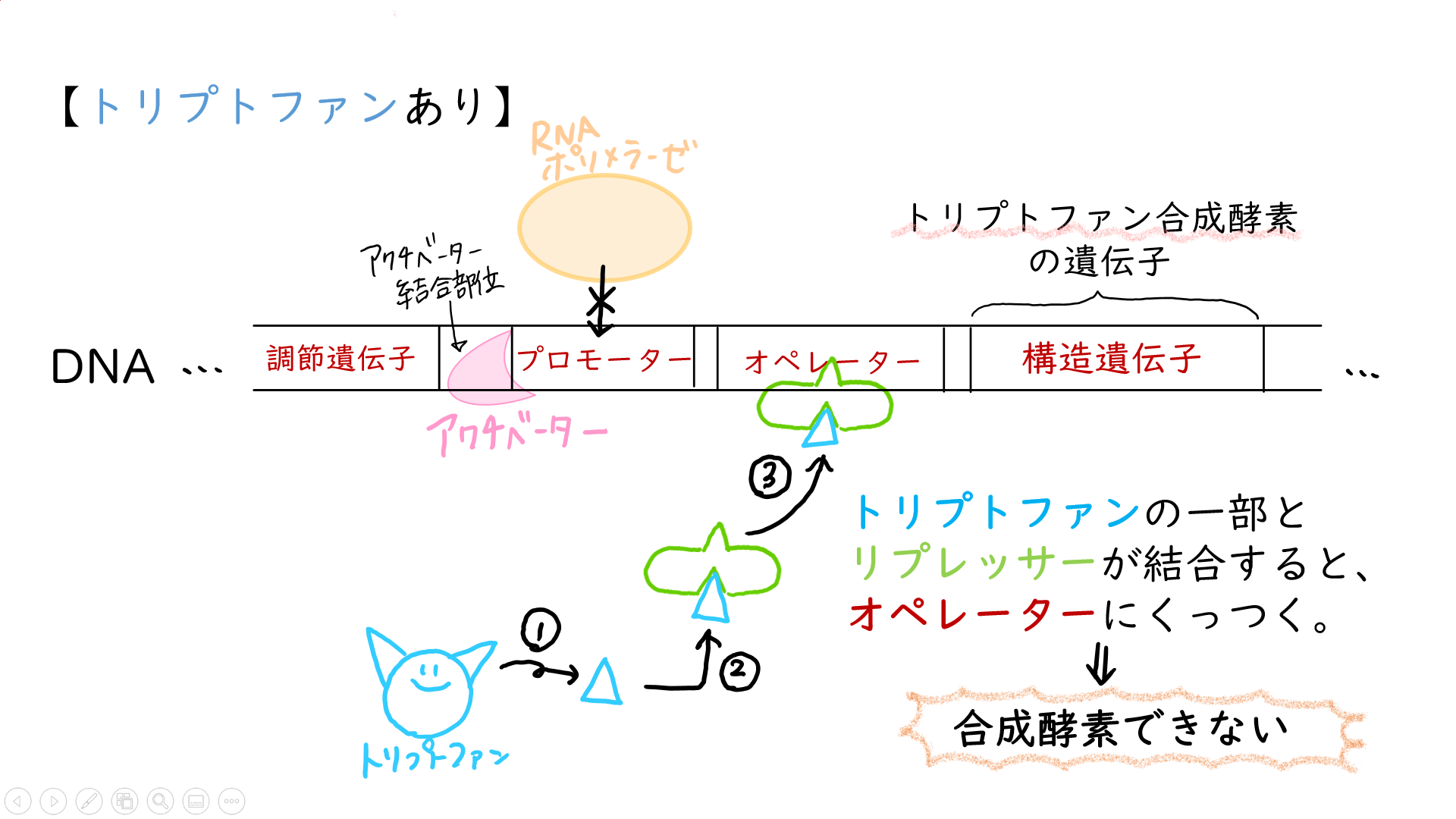

トリプトファンオペロンは、トリプトファン合成酵素の発現を調節するしくみである。

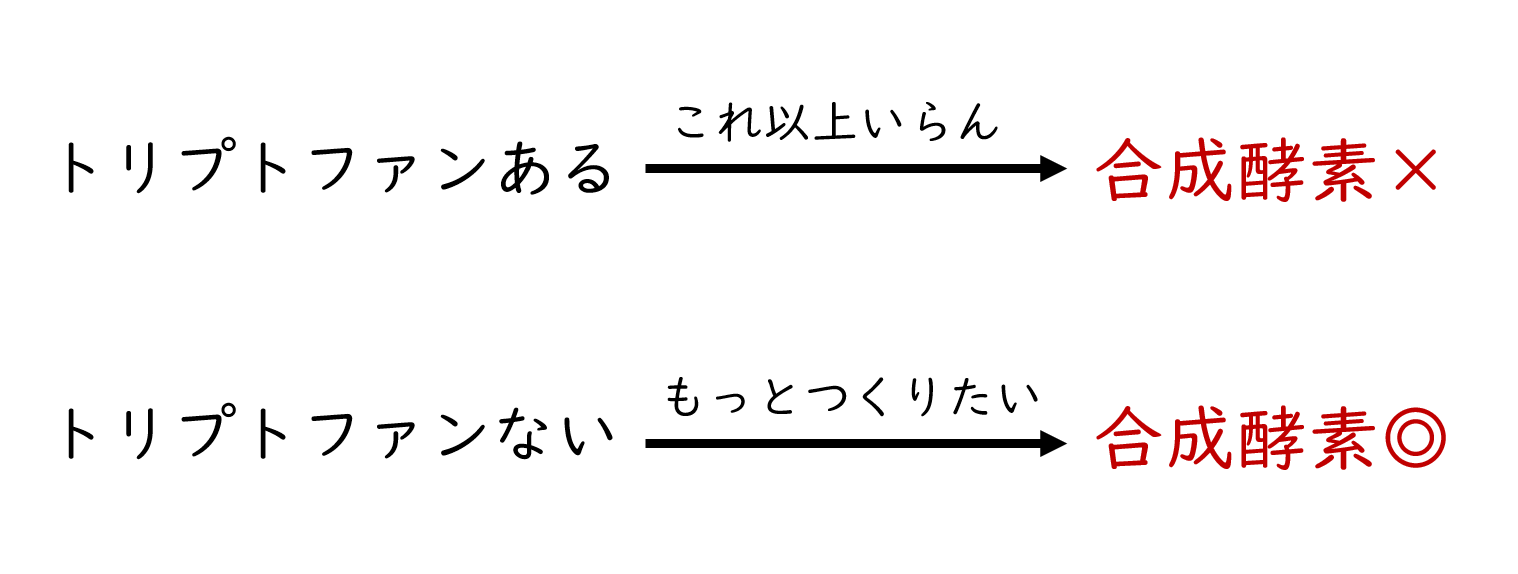

トリプトファンと合成酵素の関係性は、以下のようになる。

すなわち、トリプトファンがあるときに合成酵素がつくられないようなしくみになっている。

このメカニズムは以下のとおりである。

ポイント

ラクトースオペロン ⇒ ラクトースがあるときにラクターゼがつくられる

トリプトファンオペロン ⇒ トリプトファンがあるときに合成酵素がつくられない

この2種のオペロンの違いがポイント!

しっかり区別して覚えておこう!

オペロン説について、動画で学びたい人は、「おうち生物 オペロン説」をチェック!

関連動画

7:59

おうち生物 25. オペロン説 (詳細欄に訂正あり)おうち生物

37:41

[6/20] 生物 〜遺伝情報の発現②〜 オペロン説あたりのややこしいところここみらいチャンネル

10:37

オペロン説(発展編) 高校生物発展矢口はっぴー

27:46

#10 調節的発現・オペロン説(プロモーター、リプレッサー、エンハンサー、サイレンサー、オペレーター、パフ、RNA干渉、基本転写因子) #大学受験 #生物【受験生物講師】チラコイド

14:01

高校生物【第33回 原核生物における遺伝子の発現調節のしくみ〜ラクトースオペロン・トリプトファンオペロン・アラビノースオペロン〜】オンラインで高校授業高校で学ぶ生物・生物基礎〜いつでもどこでもオンライン授業〜

関連用語